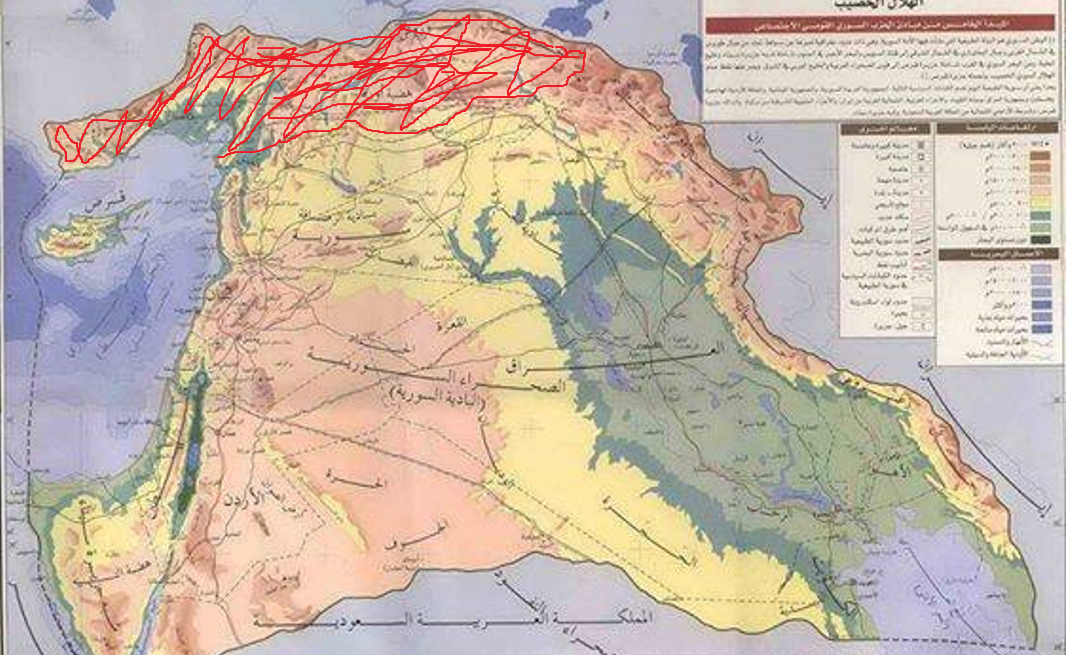

في مقال سابق تحت عنوان “العقبة وتبوك وعرعر… لنا”، عرضت بالتفصيل كيف استولى آل سعود، في غفلة عن السوريين، وبتزكية من الإنكليز، على مناطق واسعة وغنية من الأراضي السورية الواقعة إلى الجنوب الشرقي من سورية، في ما يُعرف بـ”بادية الشام”، تُقدّر بأكثر من 250.000 ألف كلم2، وأظهرت أن عوامل عديدة، داخلية وخارجية، حربية وسياسية، أدّت إلى سيطرة قبائل عربية بأمرة السعوديين على تلك المناطق التي كانت قد تحرّرت، إبان الحرب العالمية الأولى، من النير العثماني.

في الفترة نفسها، وفي مرحلة ما بين الحربين العالميتين، استولى الأتراك، في الشمال، على منطقة كيليكية ولواء الإسكندرون. وقد بارك الفرنسيون المنتدبون على سورية هذه الغنيمة الثمينة التي فاز بها الأتراك مع أنهم خسروا، كدولة منتدبة، جزءاً لا يُستهان به من (حصّتهم) في البلاد السورية التي كانوا قد تقاسموها سراً مع الأنغليز بموجب إتفاق “سايكس – بيكو” الذي عُقد بين الطرفين سنة 1916.

بين تركيا البيئة الجغرافية الطبيعية وتركيا الجمهورية السياسية الناشئة حديثاً بعد الحرب العالمية الأولى بون شاسع سواء في المساحة أو السكان أو الموارد الطبيعية. فتركيا الجغرافية تتألف من هضبة الأناضول، أما تركيا السياسية فتشمل، بالإضافة إلى الأناضول، مناطق سورية واسعة تمتاز بغنى أراضيها وتدفق أنهارها وتنوع مواردها الطبيعية والبشرية وتصل مساحتها، في تقديرات غير نهائية، إلى حوالي 250.000 ألف كلم2 ويقطنها حوالى 25 مليون سوري من أصول آشورية وكردية وعربية وصابئة وأرمن… الخ. وكانت تركيا العثمانية فتركيا “الكمالية” (نسبة إلى كمال أتاتورك) قد ضمّت، على مراحل متتالية، هذه المناطق إلى بيئتها الجغرافية الأصلية في الأناضول، حيث بدأت تُعرف في الاستعمال السياسي الجاري، بـ”جنوب الأناضول” و”جنوب شرق الأناضول”.

وفي التفاصيل، أنه بعد قرون من التسلط العثماني على سورية فقدت خلالها سيادتها على وطنها ومواردها، وقعت البلاد السورية، مجدداً، تحت الاحتلال الأجنبي وتمّ تقسيمها، بموجب اتفاقية سايكس – بيكو، إلى منطقتي نفوذ: واحدة فرنسية وثانية بريطانية، فاغتنم الأتراك الصراع الناشب، يومها، بين دول «المحور» والدول المدعوة ديموقراطية، واستولوا في العشرينيات من القرن الماضي على كيليكية المحاذية، من جهة الشمال، لجبال طوروس الغربية. كما استولوا، في نهاية الثلاثينيات من القرن نفسه، على منطقة الإسكندرون ومدينة أنطاكية التاريخية. وكانوا قد استولوا إبان الحقبة العثمانية، بوصفهم دولة الخلافة الإسلامية، على منطقة أعالي دجلة والفرات الغنية بمياهها وجبالها وأنهارها وبحيراتها وطبيعتها الخلابة. ولا تزال حلب والموصل ومنطقة «الجزيرة» العليا، حتى اليوم، مهدّدة بتوسع تركي جديد، يتّخذ من التطورات الجارية في سورية ذريعة للتدخل والاحتلال وتحقيق الأطماع الطورانية التاريخية في بلاد سوراقية (الشام والعراق). فهل سيؤدي الصراع الدائر، اليوم، بين سورية ودول الجوار، من مستعربين وعثمانيين جدد متصهينة، إلى إعادة فتح ملف المناطق السورية المحتلة فيبدأ العمل لاستعادتها وتحريرها من نير الاحتلال التركي، أم أن هذا الملف سيُطوى، مرة ثانية، ويتم الصفح عن أخطاء “الكتلة الوطنية” التي تنازلت، في الماضي، عن لواء الإسكندرون، كما كانت مستعدة للتنازل عن حلب والجزيرة، لو استمرّت في الحكم؟

إن احتلال تركيا لهذه المناطق الواسعة من بلاد الشام قد تمّ، بالتدريج وعلى مراحل، من دون ان تتحرك حكومة أو هيئة سورية للدفاع عنها، كأنها أراضِ مهجورة أو كأن أحداً لا ينتمي إليها!

في المرحلة الأولى، حيث ظهرت الإمبراطورية العثمانية على المسرح السياسي العالمي كقوة مرهوبة الجانب في مواجهة جارتيها: الإمبراطورية الفارسية الصفوية والإمبراطورية الروسية القيصرية، قضمت الإمبراطورية الجديدة معظم مرتفعات أعالي دجلة والفرات الواقعة في شرق الأناضول والمحاذية لكل من إيران وبلاد ما بين النهرين وأرمينية، حيث يتفجّر هذان النهران الكبيران في المنحنى الكبير ما بين جبال البختياري وطوروس، وتربض بالقرب من منابعهما بحيرة “وان” (3765 كلم2) فبحيرة “نمرود” المشهورة بمنتجعاتها ومياهها العذبة وبحيرة “اورمية” (7000 كلم2) التي تتبع حالياً إيران. كذلك، ضمّت «الدولة العلية» إلى ممتلكاتها، في الفترة نفسها، منطقة ديار بكر التي تمتد بين أعالي دجلة والفرات من جهة وجنوب الأناضول، من جهة ثانية. وتشمل هذه المنطقة عدداً من المدن أهمها:

- ديار بكر، وهي مدينة قديمة جداً، مشهورة بقلعتها، وخاناتها، وأسواقها القديمة، وأصبحت بدءاً من عام 1232 عاصمة للملوك الأيوبيين قبل سقوطها بيد العثمانيين في عام 1416. سميساط التي كانت، لفترة، عاصمة الكوماجين- ديار بكر، اليوم، اشتُهر من أعلامها الكاتب والمؤرخ والناقد السوري لوقيان السميساطي. أورفة (الرها) التي أدّت وجارتها سميساط دوراً ثقافياً رائداً في شمالي سورية وما بين النهرين، في الألفية الأولى للميلاد. وعنتاب. آل عزيز أو خربوط، قديماً. وملاطيه المدينة التاريخية، التي كانت معبراً إلى بلاد ما بين النهرين وهي، الآن، كبيرة وحديثة.

- ماردين، المدينة القديمة المبنية فوق الجبل تشتهر بقلعتها، وأسواقها ومراكزها الدينية، وفيها الأديرة النسطورية القديمة، وما زالت مركزاً دينياً مهماً؛ بيوتها مبنية من حجر الجبل، ومن ضواحيها المهمة والتاريخية مديات وكان فيها عدة كنائس وأبرشية. وحرّان، المدينة التاريخية المشهورة بمركزها الديني والثقافي المتميّز على امتداد القرون الأولى للمسيحية.

المرحلة الثانية بدأت إبان الفترة الكمالية في تركية حيث أعلن أتاتورك رسمياً، سنة 1925، سقوط الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية الحديثة. وبينما كانت سورية تتخبط في قضاياها الجزئية، من دينية ومذهبية وإثنية، كانت تركية الحديثة، الموحدة الروحية والعصبية القومية، تتحفز للنهوض من سقطتها في الحرب الكبرى. وما أن أحدث مصطفى كمال ثورته حتى وجّه اهتمامه إلى منطقة كيليكية التي هي من أغنى مناطق سورية. فلم يطل الأمر حتى سلم الفرنسيون للأتراك تلك المنطقة بأكملها من أنطاليا، في الغرب، حتى تخوم لواء الإسكندرون، في الشرق، بحجة أن فيها عدداً قليلاً من الأتراك. وكيليكية هذه تقع جنوب غرب جبال طوروس، وعُرفت، تاريخياً، بـ«بواباتها» الاستراتيجية الشهيرة، أي بالمداخل التي لا بدّ لأي جيش قادم من جهة الأناضول في اتجاه الجنوب (سورية) من محاولة العبور منها. وتحتضن كيليكية نهري جيحون (أو جيحان) وسيحون (أو سيحان ) اللذين يرويان الأراضي الخصبة ما بين أفسس ومرعش وأضنة وطرسوس ومرسين المحتلة أيضاً. هذان النهران لا يمتان بصلة لنهرين آخرين يحملان الاسم نفسه وورد ذكرهما في مراجع إسلامية قديمة وبأنهما ينتميان، من حيث المنبع والمجرى والمصب، إلى آسية الوسطى: نواحي سمرقند، وبخارى، وطشقند، وبحر خوارزم (مجلة التراث العربي، العددان 5/ 6، دمشق). ومن مدن كيليكية المهمة، أيضاً، نذكر أنطالية، قونية، قيصرية والبستان. استعملها الجيش الآشوري، مدة من الزمن، قاعدة ينطلق منها إلى جبال طوروس. ونظراً لأهميتها الاستراتيجية، فإن كيليكية كانت وتبقى موقعاً ضرورياً جداً لسلامة سورية الطبيعية كلها، وليس فقط لسلامة منطقة أضنة – مرعش ومنطقة الإسكندرونة – حلب.

في المرحلة الثالثة التي سبقت الحرب العالمية الثانية بأشهر معدودة، تمّت لتركية السيطرة الكاملة على منطقة جنوب وجنوب شرق الأناضول باحتلالها لواء الإسكندرون ومدينة أنطاكية، مستغلة ضعف فرنسا وبريطانيا أمام دول المحور: ألمانيا وإيطاليا، من جهة وانشغال حكومة الشام والساسة السوريين، من جهة أخرى، بقضايا تافهة لا تتعدى مسألة التزاحم على الحكم.

يتألف لواء الإسكندرون الذي يلتف حول خليج الإسكندرونة البديع، من مدينة الإسكندرونة، والميناء، ومدينة بيلان التي تقع على سفح جبل اللكام (الأمانوس) والتي تطوّرت مع الزمان من قرية حتى صارت مصيفاً لأهل الإسكندرونة، وفي عام 1939 تمّ سلخها عن سورية حين منحتها فرنسا إلى تركية كبقية مدن اللواء السليب. أما أنطاكية درّة اللواء السليب، وعاصمة سورية في العهد السلوقي، ومركز البطريركية المشرقية للطوائف المسيحية كافة، فقد سمّاها المؤرخ أميانوس مارسيلينوس الأنطاكي بـ«تاج الشرق الجميل» كونها أبدع مدن العالم المتحضّر آنذاك فلم تكن تُضاهيها في الشرق، من حيث اتساع الرقعة والجمال، إلا مدينتا الإسكندرية والقسطنطينية. احتلها الصليبيون سنة 1098 فكانت أول مدينة سورية تُحتل من قبلهم أثناء حملتهم الأولى، وأسّسوا فيها (إمارة أنطاكية الصليبية). ثم احتلها العثمانيون سنة 1516، وسُلخت عن وطنها- الأم، نهائياً، حين منحتها فرنسا، الدولة المنتدبة على سورية، لتركيا سنة 1939.

يقول أنطون سعاده، صاحب الدعوة إلى القومية السورية، عن هذه المرحلة الأليمة من تاريخ سورية الحديث: «اغتنم الأتراك ضعف فرنسا الخارجة من الحرب منهوكة القوى، وضعف سورية الذي كان نتيجة تسلطهم، واستولوا على كيليكية التي هي الجزء الشمالي الأعلى من سورية. ثم استولوا على منطقة الإسكندرون الهامة ومدينة أنطاكية التاريخية التي كانت العاصمة السورية في عهد الإمبراطورية السورية، حقبة البيت السلوقي. ولا تزال حلب ومنطقة «الجزيرة» العليا مهدّدة بتوسع تركي جديد» (سعاده، الأعمال الكاملة، م 8، ص 63). والسائح في تلك الجهات، وفي تلك الفترة بالذات، يشعر بفعل الدعاوات التركية المستمر بينما «الحكومة الكتلوية» في الشام غارقة في المنازعات الداخلية على الأساس الحزبي الضيق، ينقل إلينا الرواة من مؤرخين وصحافيين وسياسيين معاصرين لتلك الحقبة.

وقد أمكن لتركيا العثمانية وتركيا الجمهورية الحديثة السيطرة على هذه المناطق، دون حصول ردات فعل جديرة بالاهتمام، بسبب عوامل عديدة أهمها:

- خضوع سورية لقرون طويلة للتسلط الأجنبي حيث لم تكن فيها نهضة قومية تقاوم خطط التسلط والاستعمار. فما كادت تعود إلى إثبات شخصيتها على عهد الإمبراطورية الرومانية الشرقية (البيزنطية) حتى جاءها الفتح العربي الذي اقتضى تغيير لغتها، ثمّ جاء فتح المغول الذي نكب البلاد وهدم دمشق، ثم عقبه الفتح التركي القاهر الذي تمّ فيه احتلال معظم مناطقها الشمالية والشمالية الشرقية المحاذية للأناضول. هذه الحوادث المتعاقبة التي تكوّن حروب الفرنجة (الصليبية) فصلاً هاماً من فصولها، قطعت المجرى الثقافي القومي الذي كان سائرا: ساكناً حيناً، وخلاقاً أحياناً، متوتراً تارة، ومبدعاً أطواراً، وأوجدت حالة، على امتداد الجغرافية السورية، سادت فيها الفوضى الاجتماعية والاقتصادية.

في هذه الحقبة، حقبة التسلط الأجنبي، عرفت سورية استعبادين: الخضوع للإقطاعي «الوطني» المتحكم في رقاب الفلاحين، وخضوع مجموع الأمة للطاغية الأجنبي. تحت هذا النير المزدوج: الداخلي والخارجي معاً، وقفت الثقافة السورية عند الحدّ الذي كانت قد بلغته لحظة خضوعها للأجنبي، فلم يحدث أي تطور جديد، لا في العمران ولا في الاقتصاد ولا في السياسة، لا في الثقافة المادية ولا في الثقافة النفسية، بشكل عام. وظلت الحياة تجري ضمن مؤسسات المذاهب الدينية والإقطاع ومشيخة العشائر في بعض الأنحاء، فلا يفتح سوري عينيه إلا على طائفته أو عشيرته أو سيده (سعاده، الأعمال الكاملة، م7، ص 34 )

- التركيبة الديموغرافية متعدّدة الأديان والمذاهب والإثنيات (42 طائفة وإثنية) التي حالت، في أغلب الأحيان، دون تبلور موقف سوري قومي جامع، يوحد رؤيتها وبالتالي موقفها من الأخطار الخارجية والداخلية المتربصة بها. فبقي المسلم مسلماً والمسيحي مسيحياً، والكردي كردياً، والآشوري آشورياً، والشركسي شركسياً… الخ. الأمر الذي أتاح لتركيا والدول الاستعمارية الأخرى، في ما بعد، حرية الحركة والمناورة فدكّت إسفين الحقد والفتنة بين عناصر هذه المكونات قاطبة، عاملة على تمزيقها وتفتيتها وبثّ الدعاوى المضللة بينها.

- التعصب الديني بين عثمانيين ذوي أكثرية سنيّة يحكمون سورية الغربية (البيزنطية) وصفويين ذوي أكثرية شيعية يُسيطرون على سورية الشرقية (العراق). هذا التعصّب، في حقيقته، أخفى صراعاً تركياً – فارسياً على السيطرة والنفوذ في إقليم الهلال الخصيب، تعصباً تلجأ إليه الدول، أحياناً، لتحافظ على استقلالها الروحي فلا تخضع لأمة أخرى. هكذا، لجأ الفرس إلى الشيعة، في القرون المتأخرة، ليُحدثوا انقساماً مذهبياً يتخلصون فيه من سيطرة سورية «العثمانية» السنيّة، لتصبح السيطرة فيهم، وتمسّكت سورية، من جهتها، بالمذهب السنّي ممالأة العثمانيين لكي لا تخضع للفرس (سعاده، نشوء الأمم، ص 162). الأمر الذي جعل كل سوري متعصّباً لمذهبه، عاداً أتباعه إخوة له في الدين، ولو كانوا محتلين لبلاده أو طامعين فيها. ما أدّى إلى إطالة أمد النفوذ التركي والفارسي في الإقليم الجغرافي السوري إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، بعد أن تمكن الأتراك والإيرانيون، برضى الفرنسيين والبريطانيين، من الفوز بغنائم كبيرة من هذا الإقليم.

إن التمدّد التركي في اتجاه الهلال الخصيب حصل، إذاً، بالتتابع، في عهد الخلافة العثمانية والعهد التركي الحديث. فإذا كانت «الرابطة العثمانية» وبالتالي «الخلافة الإسلامية» قد لعبت، كل منهما، دوراً محورياً في رضوخ السوريين (باعتبارهم «رعايا عثمانيين» ومسلمين في غالبيتهم) للهيمنة العثمانية حوالى أربعة قرون متتالية وبالتالي، سكوتهم، عن سيطرة تركيا العثمانية على أعالي دجلة والفرات، حيث منبع هذين النهرين العظيمين وعدد كبير من البحيرات الحلوة، فإن الحكومات السورية «الوطنية» إبان الفترة الانتدابية والفترة الاستقلالية تتحمل المسؤولية كاملة في قضم تركيا «الكمالية» لمزيد من الأراضي السورية الشمالية، لا سيّما منطقة كيليكية ولواء الإسكندرون، في فترة ما بين الحربين العالميتين.

ففي مسألة الإسكندرون، مثلاً، تمكنت تركيا، كما سبقت الإشارة، من توليد ضغط كاف على فرنسة وبريطانية الدولتين المنتدبتين على سورية لحملهما على الاقتناع بأن انتصار المطامع التركية في سورية يُقرّب بين مصالح تركية ومصالحهما. وساعد تركيا على اغتنام هذه الفرصة خلو سورية مدة طويلة من الزمن من المنظمات القومية الحديثة، ذات الأهداف المحدّدة والخطط الواضحة، التي ترفع مبدأ السيادة القومية هدفاً لها، فلم يُقابل مناوراتها شيء مثلها من الجانب السوري. فتمكنت تركية من إقناع فرنسة بالتنازل عن لواء الإسكندرون وضمّه إلى أراضيها. أما سورية – تذكر المراجع- فقد اكتفت بأن هاجت فيها الخواطر لهذا الحادث الأليم، ولكن الأمر وقف عند هذا الحدّ لأن حكومة دمشق المعنية قبل غيرها بالدفاع عن مصالح الأمة وحقوقها كانت نظاماً مشلولاً بليداً لا يصلح لأي شيء.

والأنكى من ذلك، أن رجال الحكم في الشام اعتبروا أن نفاذ الأتراك إلى المنطقة الجبلية الوحيدة الباقية لتحصين الدولة (السورية) في الشمال هي شيء لا يُفيد الأتراك كثيراً ولا يُحسب خسارة للسوريين. ففي نظر هؤلاء السياسيين الخنفشاريين، فإن هضاب أنطاكية والأمانوس لا تصلح لاستحكامات الدفاع عن الأرض السورية، وأن الأتراك، باحتلالهم تلك الهضاب، جلبوا لأنفسهم المشاكل. هكذا كان العقم «الكتلوي» الباهر يُقارب القضايا القومية الخطيرة باللامبالاة!

ولا يكتفي الأتراك بما احتلوه من أراض سورية في الماضي، بل هم يتطلعون الآن إلى ما بعد الإسكندرون، إلى حلب والموصل والجزيرة الفراتية كلها. وحجتهم في ذلك كانت، دائماً، في وجود جماعات من أصول تركمانية موالية، على زعمهم، لتركية، وأخرى كردية «تُقلق» راحتهم على الحدود. ولو لم يكن هنالك أكراد أو تركمان لما عدمت الحكومة التركية عذراً أو حجة.

لكن، كما لم يكن للكتلة الوطنية، في الماضي، من حقّ في التنازل عن أي شبر من الأرض السورية، لأي سبب كان، كذلك ليس من حق، حزب أو نظام آخر، اليوم، التنازل عن أي حبة تراب من الوطن القومي مهما كانت قيمتها، في نظره، وضيعة. فـ ( الوطن القومي – يقول سعاده- ملك عام لا يجوز، حتى ولأفراد سوريين، التصرف بشبر من أرضه تصرفاً يلغي، أو يمكن أن يلغي، فكرة الوطن الواحد وسلامة وحدة هذا الوطن الضرورية لسلامة وحدة الأمة) (سعاده، كتاب التعاليم، ص11)

في التوطئة لهذا البحث، ذكرت أن «السعوديين» والأتراك استولوا، في مرحلة انعدام السيادة السورية القومية، وفي ظل تآمر دولي فرنسي وبريطاني، على مناطق واسعة وغنية من سورية الجغرافية قاربت ثلث مساحتها تقريباً. فسورية كانت صيداً ثميناً لكلا الطرفين اللذين لم يقفا عند الحدّ الذي بلغاه من اقتطاع هذا الكم الهائل من الأراضي السورية، فأطماعهما بالمزيد منها ما يزالان يُداعبان مخيّلة الحكام في كل من أنقرة والرياض. إن الخطر التركي الذي كان كامناً، لفترة طويلة، هو الآن خطر مداهم، بل مهاجم: لقد ابتدأ بكيليكية والإسكندرون وديار بكر، في الشمال، وفي أهدافه أن يستولي على الموصل وحلب ومنطقة الجزيرة العليا، وأن ينتهي في صنين، في أعالي جبال لبنان. وكذلك الأمر بالنسبة لآل سعود الذين تدغدغ مخيلتهم أيضاً غزوة كربلاء في جنوبي العراق، في أواخر القرن الثامن عشر، وغزوة العقبة وشرقي الأردن في ثلاثينيات القرن الماضي، حيث اضطروا إلى التراجع عنهما، خائبين، مكرهين!

تنويه: ننشر هذا البحث بالاتفاق مع مؤسسة سعادة للثقافة

المراجع:

1 ـ داوني، جلانفيل: أنطاكية في عهد ثيودوسيوس الكبير، مؤسسة فرنكلين، نيويورك، 1968.

2 ـ سعاده، أنطون: الأعمال الكاملة، مؤسسة سعاده للنشر، بيروت 2001.

3 ـ أحمد، أحمد محمد: التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأكراد في الدولة العثمانية (1880- 1923)، أطروحة دكتوراة في التاريخ، الجامعة اللبنانية، العام الجامعي 2005- 2006.