ماذا يعني “الصراع الفكري في الأدب السوري” اليوم؟ وهل يمكننا قراءته من جديد، وتحديد الآثار العميقة التي تركها على تطور حركة الشعر الحديث، أي بشكل يكون فيه قابلاً للاستعادة النقدية وبالتالي للحضور المتجدد؟ ولكن من هو “سعادة” بالنسبة لنا في “الصراع الفكري في الأدب السوري”؟ هل هو الزعيم النهضوي الذي يرى كل شيء في ضوء منظور النهضة القومية الاجتماعية، ودوافعها واضطراراتها، وبالتالي فإنه محكوم إيديولوجياً بظروف نشأة هذه النهضة وتوجّهها للحياة أم أنه وهو المتأصّل في قيم هذه النهضة يتخطّى البعد الإيديولوجي المحدود بطبيعته إلى البعد الخاص والشامل للأدب عموماً، وللشعر خصوصاً بوصفه جنساً أدبياً حساساً، قابلاً لاستيعاب الحساسية الجماعية وتحريك نبضها؟

يتّصل السؤال الأول بوظيفة الشعر، في حين يتصل السؤال الثاني بطبيعته. وتكمن أهمية سعادة في أنه ربط وظيفة الشعر بمدى أمانته لطبيعته الخاصة كجنس أدبي مميّز، أي بمدى كونه شعراً، ومن هنا لم ير الوظيفة في العلاقة ما بين الشاعر وجمهور يحرضه، أي أنه لم يرها في إطار خطابي وتحريضي بقدر ما رآها كامنة في طبيعة الشعر نفسه، بعد إعادة النظر بمعناه وبطبيعته ووظيفته وأدواته. وإعادة النظر هذه تفسّر استراتيجية مفهوم التجديد لديه، حيث تتواتر كلمة “التجديد” ككلمة مفتاحية، لا يدع تواترها أي شك حول مبلغ استيعاب سعادة لهذه الإشكالية.

وما سمّاه بـ “التجديد” هو نفسه على وجه الضبط ما أسمي بدءاً من النصف الثاني من الخمسينات بـ “الحداثة”. ودفعاً للالتباس فإن ما هو مؤكد أن سعادة لم يفكر بمعنى “التجديد” أو “الحداثة” داخل معنى من معاني “الحداثية” أو “الحداثوية” أو الـ “Modernisme”، بل داخل معنى لها يقع في إطار “الحداثة” بمعنى الـ “Modernite”، بمعنى تأصل التجديد.

أية علاقة يمكننا تحديدها ما بين مفهوم سعادة لـ “التجديد” ومفهوم “الحداثة” أو لـ “Modernite” ذلك تمييزه له عن مفهوم “الحداثية” أو “الحداثوية” أي الـ “Modernisme”؟ وكيف يمكن تحديد هذه العلاقة واكتشاف أبعادها في إطار الآثار العميقة التي أنتجها “الصراع الفكري في الأدب السوري” بشكل أصبح فيه لهذه الآثار آليات اشتغال دينامية ذاتية، أي أنها تحولت إلى عنصر تكويني توليدي من عناصر الظاهرة الشعرية الحديثة، تتخطّى الإطار الإيديولوجي نفسه إلى إطارات أوسع وأشمل.

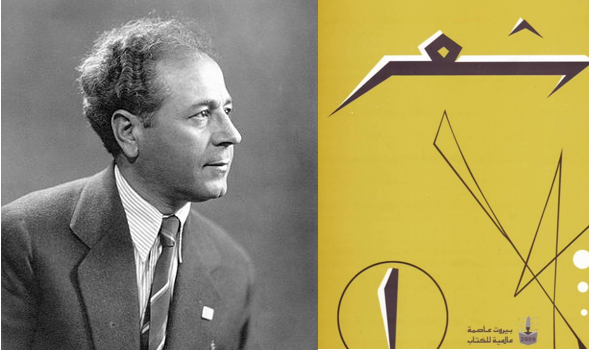

تلك العلاقة ما بين “التجديد” و “الحداثة” هي على وجه الضبط ما سمي في مرحلة تالية بـ “الرؤيا”. وإذا كان ممكناً تكثيف جوهر حركة الشعر الحديث بدءاً من النصف الثاني من الخمسينات، فإنها ستكون على وجه الدقة كلمة “الرؤيا” بمعناها المصطلحي المنظومي ويسمي سعادة الرؤيا بـ “نظرة فلسفية جديدة”، الأساسي هنا أنّ الحداثة ليست تغيّراً شكلياً بل تغيّراً في الرؤيا والنظرة إلى العالم. وذلك هو الركن الأساسي الذي قامت عليه حركة الشعر الحديث في منبرها الأهم (حركة مجلة شعر).

فإذ يرى سعادة أنّ الشعر “رسالة” تعبر عن “شخصية الأمة ونفسيتها”، فإنه لا يعني بالرسالة المعنى الإيديولوجي الضيق، مع أنّ العنصر الإيديولوجي كامن بالتأكيد في رؤيته للشعر وتحديده لمعناه. ذلك أنّ مفهوم الرسالة، محكوم هنا بتعريف للوظيفة الرائية للشاعر التي يحددها بأنّ الشاعر، هو الذي يُعنى بإبراز أسمى وأجمل ما في كل حيّز من فكر أو شعور أو مادة” أي أنه يربط وظيفة الشعر بمدى تحقيقه لطبيعته. ومن هنا احتمل مفهوم “الرسالة” معنى يتخطى البعد التبشيري الخطابي ليعانق المفهوم الكياني للرؤيا، فأشار سعادة إلى احتمال استيعابها لـ “الأفكار الفلسفية أو اللاهوتية المتعلقة بأسرار النفس والخلود والخالق وما وراء المادة”. وليست هذه الأفكار سوى عناصر أساسية في الرؤيا الحديثة.

إذن التجديد لا يكمن في تغيير الموضوعات، ولا يتحدد في تغيّر الشكل بحد ذاته، بل في الرؤيا، كي يتجدد الشعر عليه أن يكون رؤيا جديدة. يعبّر سعادة: “الأدب والفن لا يمكن أن يتغيرا أو يتجدّدا، إلا بنشوء نظرة فلسفية جديدة يتناولان قضاياها الكبرى، أي قضايا الحياة والكون والفن التي تشتمل عليها هذه النظرة”.

في هذه النظرة التي تقترب فيها النظرة الفلسفية الجديدة للحياة والكون والفن من مفهوم “الرؤيا” الحديث. يلحّ سعادة على الوحدة العميقة ما بين الفكر والشعور في الأدب، في إطار تميّز الأدب. يحدد ذلك أنه رغم أنّ “الأدب ليس الفكر عينه وليس الشعور بالذات. فإنه يقصد منه “إبراز الفكر والشعور بأكثر ما يكون من الدقّة وأسمى ما يكون من الجمال.

التجديد تبعاً لذلك لا يمكن أن يتم إلاّ إذا انطلق من رؤيا جديدة، فكرية – شعورية في إطار ربط تجديد الأدب بتجديد الحياة التي تغذّيه، وتجديد النظرة إلى الحياة، حيث يقول “إنّ الأدب لا يمكن أن يحدث تجديداً من تلقاء نفسه… ولذلك أقول التجديد في الأدب هو مسبّب لا سبب هو نتيجة حصول التجديد أو التغيير في الفكر وفي الشعور، في الحياة وفي النظرة إلى الحياة، وبموجب ذلك تتحدد وظيفة الأدب في أن يقدم “فهماً جديداً للحياة”.

وكما يشير كمال خير بيك أنّ مجلة “شعر” (عندما طرحت تجديد الشعر، طرحت تجديد الحياة نفسها، ولتجديد الحياة يجب تجديد العقل الذي يتحكم بهذه الحياة). هذا الكلام في الواقع يبدو متأثراً بنظرية أنطون سعادة حول التجديد الثقافي والفني في بلادنا.. فلا يمكن أن تجدّد الأدب إلا عندما تجدد الحياة التي تغذي الأدب.

إذا انتقلنا إلى مزيد من التخصيص والتدقيق، سنجد علاقة وثيقة ما بين استخدام الشعر العربي الحديث للرمز التموزي وبين كتاب سعادة؟ إننا نعني هنا على وجه الدقة القصيدة التموزية.

ما هي القصيدة التموزية وما طبيعة علاقتها بكتاب سعادة؟

هناك حدان في هذا المصطلح: القصيدة، وهو مفهوم بنائي تنظيمي أي مفهوم شكلي و “التموزية” أي النمط الأصلي للرؤيا الانبعاثية. في العلاقة ما بين هذين الحدين لا نكون أمام الرؤيا وحدها، بل نكون إزاء الرؤيا الحضارية على وجه التحديد، التي تتحسّس الرمز الحضاري وتعيد اكتشافه في سياق موقف جديد من العالم، يتماثل فيه الانبعاث التموزي شعرياً دلالياً مع الانبعاث القومي والحضاري نهضوياً.

وكان جبرا إبراهيم جبرا في دراسة له في مجلة “شعر” عام 1958 أول من أطلق مصطلح “الشعراء التموزيين”، على شعر كل من أدونيس ويوسف الخال وبدر شاكر السيّاب وخليل حاوي وعلى شعره نفسه، ثم أصدر أسعد رزوق كتابه “الأسطورة في الشعر المعاصر” عام 1959 وحلّل فيه الأسطورة التموزية لدى هؤلاء الشعراء، مبيناً أنّ الشعراء الخمسة يشتركون بتصوير الحاضر “أرضاً خراباً” ماتت فيها القيم الإنسانية، ومعالم الحضارة، ثم يلوحون بقيم جديدة، ويرون أنّ بلوغ العالم الجيد الذي يتوقون إليه لا يكون إلا بالموت الذي يعقبه البعث والخصب أي بعث الإله أدونيس.. تموز. ولم تتوقف القصيدة التموزية عند هذا الحد، بل تخللت حركة الشعر الحديث لتشكل أهم ظواهره، لتمتد عميقاً في شعر البياتي وتوفيق الصايغ وكمال خير بيك ومحمود درويش وفايز خضور ومحمود السيد ومحمد عمران وفؤاد سليمان، لتنجز عملية:

- إعادة النظر بمفهوم التراث، فالموروث الثقافي – الشعري لا يتوقف هنا عند المرجع العربي – الإسلامي أو ما قبله الجاهلي بالمعنى الخاص، بل يميل إلى مرجع أقدم، يرقى إلى أكثر من 3500 عاماً في الحضارة السورية القديمة ورموزها.

- إنعطاف الشعر العربي الحديث من الخطابة إلى الرؤيا، ومن الموضوع إلى التجربة، ومن التقريرية إلى الحدس ومن التسلسل المنطقي والعقلي إلى وحدة التجربة.

القصيدة التموزية تشير هنا إذن إلى بنية شعرية إجمالية ذات دلالة، لا تنفي حضور بنيات صغيرة أو فرعيه فيها. ومن هنا لا يصف المصطلح بنية جمالية بحتة بل بنية من نوع دلالي. تبعاً لذلك يضيء مصطلح العقيدة التموزية دلالة البنية الشعرية الحديثة، التي بدأت تشكلها منذ مطلع الخمسينات، وقامت على اكتناه النماذج الأصلية الانبعاثية، التي يشكل الرمز التموزي – انتربولوجياً – شكلها الأقدم والأساسي. من هنا يمكن تسمية “القصيدة التموزية”، بقصيدة الانبعاث، وهذه هي دلالتها الجوهرية، إلا أنّ صفة التموزية، تضيء النمط الأصلي للانبعاث أي النمط التموزي باستبدالاته العديدة، وتتمحور الدلالة التموزية هنا حول تجربة الموت القرباني، الافتدائي الفردي والانبعاثي الجماعي في أنّ الشاعر / المتنبي / الرائي الذي يموت فرداً ويُبعث جماعة.

ويلحّ نقاد ومؤرخو الحركة الشعرية الحديثة على أن استخدام الرمز الحضاري التموزي قد تم تحت تأثير “ترجمة” هيمنت بدون شك على الحركة الشعرية الحديثة لفترة طويلة، لا سيما في مفهومها عن المعادل الموضوعي.

غير أنّ هؤلاء النقاد والمؤرخين فاتهم أنّ دلالة الرموز التموزية في الشعر العربي الحديث تختلف عن الدلالة الإليوتية (نسبة للشاعر الإنكليزي: ت. س. إليوت)، لهذه الرموز. بكلام آخر، إنّ إشكالية الرؤيا الحضارية التي تكشفها الرموز التموزية المضمرة في شعر إليوت مختلفة عن إشكالية الرموز الحضارية التموزية في الشعر العربي الحديث.

فـ “الأرض الخراب” أو “اليباب” لإليوت هي “معادل موضوعي” لخواء الحضارة المسيحية الغربية وبؤر الإيمان فيها. إذ أنّ “الأرض الخراب” هي نفسها أسطورة الأرض التي حلت بها اللعنة، وبات ملكها عاجزاً جنسياً أمام شهوة زوجته، وكان على أحد المنقذين أن يعود إلى الكنيسة، ليصل إلى الكأس المقدسة، فيرفع اللعنة عن الملك العقيم وزوجته الأرض المجدبة. إلاّ أنّ “تيرزياس” بطل قصيدة “إليوت” لا يصل إلى هذه الكنائس، لأنه افتقد الإيمان بالكنيسة والمسيح، فلا يبقى هناك إلا لعنة الأرض الخراب. في حين نجد الانبعاث باستمرار في القصائد التموزية في مركز الشعر العربي الحديث، وهو انبعاث مرتبط بالدلالات التي تثيرها سياقاتها في الخمسينات والستينات.

إذا ما أعدنا القصيدة التموزية إلى مراجعها، فإننا نجد مرجعاً أساسياً من مراجعها هو مرجع “الصراع الفكري في الأدب السوري”. ففي هذا الكتاب الرائد يتخطى سعادة المرجعية التقليدية الجاهلية – الإسلامية للشعر العربي ليراها قائمة في “القصائد والملاحم” الكنعانية، وليرى فيها أصل نشوء الشعر الكلاسيكي في الشعر العالمي. فيؤكد أنّ الأساطير السورية أثّرت تأثيراً كبيراً في الأساطير الإغريقية، وساعدت على نشوء أبدع الشعر الكلاسيكي وأسمى التفكير الفلسفي.

ليصل إلى أنه “لا بدّ هنا من تصحيح الاعتقاد الشائع أنّ الشعر الكلاسيكي يبتدئ بهوميروس، إذ أنه يبتدئ مئات من السنين مثل ألياذة هوميروس بقصيدة طافون في سورية”.

ما يهم سعادة بالنسبة للوظيفة النهضوية للشعر هو العودة إلى هذه “القصائد والملاحم السورية” المتجلية بـ “الأساطير” وإعادة اكتشافها عبر نظرة جديدة إلى الحياة والعالم. من هنا يطلب من “الأدباء الواعين أن يحجّوا إلى مقام الآلهة السورية، فيعودا من سياحاتهم حاملين إلينا أدباً نكتشف حقيقتنا النفسية ضمن قضايا الحياة الكبرى التي تناولها تفكيرنا من قبل في أساطيرنا التي لها منزلة في الفكر والشعور الإنسانيين تسمو على كل ما عرف ويعرف من قضايا الفكر والشعور.

فسعادة التقط البعد الحضاري للرمز التموزي بوصفه رمزاً حضارياً. لقد رأى أنّ الأسطورة تعبّر عن مشاعر الجماعة، وتفصح عن حقيقتها النفسية، وموقفها من “قضايا الحياة الكبرى” على حد تعبيره. ومن هنا فإنها ذات صبغة فلسفية، تصهر “الفكر والشعور” أو “المغزى الفلسفي” بـ النظر النفسي. وبذلك تستطيع أن تعبر عن المثل العليا للجماعات، المنبعثة من الحياة أو أشواقها. ولا يوجد هنا أدنى شك وفي إطار ربط سعادة ما بين الحداثة في الأدب والرؤيا أو النظرة الجديدة في أنه رأى الرمز التموزي الحضاري السوري القديم رمزاً فريداً قابلاً للاكتشاف المعاصر، بل وإيجاد – بالنسبة إليه موصل الاستمرار الفلسفي بين السوري القومي الاجتماعي القديم والسوري القومي الاجتماعي الجديد.

***

في ضوء ذلك من الصعب القول أنّ أدونيس وخليل حاوي ويوسف الخال قد اقترحوا القصيدة التموزية تحت تأثير قصيدة “الأرض اليباب” لأليوت. الأدق أنهم عثروا عليها، في ضوء تشرّبهم بمبادئ “الصراع الفكري في الأدب السوري” ذلك أنهم جميعاً كانوا في فترة قوميين ومتعرفين بعمق على هذا الكتاب.

وإذا ما أردنا التوقف عند بعض الشهادات فإنه يحسن بنا أن نستعيد ما كتبه أدونيس: يؤكد أدونيس أنّ هذا الكتاب “كان صاحب الأثر الأول في أفكاري وفي توجيهي الشعري، وأنه بالإضافة إلى ذلك، أثّر تأثيراً كبيراً في جيل كامل من الشعراء، بدءاً من سعيد عقل وصلاح لبكي ويوسف الخال وفؤاد سليمان، وانتهاء بخليل حاوي. وكان إلى ذلك ملهماً لكثير من الأفكار والآراء الشعرية والنقدية في النقاش الذي دار حول مجلة “شعر” والمشكلات التي أثارتها، كما يؤكد الدكتور نذير العظمة أن “أغلب الشعراء التموزيين ما خلا جبرا إبراهيم جبرا وبدر شاكر السيّاب، كانوا ينتمون إلى الحركة القومية الاجتماعية أو يتصلون بها بشكل من الأشكال”. وحين سُئل أدونيس عام 1957 عن العلاقة بين قصيدته وقصيدة خليل حاوي، أجاب بوضوح بأنه ليس بيننا أي التقاء، فنحن معاً انطلقنا من “الصراع الفكري في الأدب السوري” لأنطون سعادة. وتذهب خالدة سعيد إلى أن الرمز التموزي الذي كشف عن أحلام الجماعات آنذاك، كان له كتعبير شعري ما يقابله على المستوى السياسي، فقد اندفعت هذه الجماعات وراء زعامة أو رموز وطنية مثّلت لها البطل المنتظر الذي يحقق المعجزة، أو الأب القادر على اختراق الموت، ولعلها تبين هنا حركة النهضة القومية الاجتماعية و”مسيحها” سعادة.

تلك إشارات إلى اعترافات وشهادات اعترفت بتأثير مباشر لـ “الصراع الفكري في الأدب السوري” على الظواهر الطليعية في الشعر العربي الحديث. وقد قمت من جهتي في كتابي “الحداثة الأولى” بتحليل هذه الشهادات، في سياق تحليل بنية القصيدة التموزية لدى شعرائها، وإبراز ما كان لهذا الكتاب من دور في كل ما قمت به من تحليل، لكني سأشير إلى ما هو دافع في تأثير كتاب سعادة في بعض الشعراء الذي أصبحوا من كلاسيكيي الحداثة مثل أدونيس.

فيكتب أدونيس قصائد تموزية عديدة. من بينها قصيدتين “وحدة اليأس” و “أرواد يا أميرة الوهم”. يعلّق عليهما أدونيس “أعتمد في أسلوب هذه القصيدة، كما اعتمدت في قصيدة وحدة اليأسي، على الأسلوب في الشعر القديم في فينيقيا وما بين النهرين. أملي في استخدام هذا الأسلوب من التعبير الشعري، أن أضع مع زملائي الشعراء الآخرين حجرة صغيرة في الجسر الذي يصلنا بجذورنا وبحاضر العالم.

لعل هذا يندرج فيما سمّاه سعادة “ربط قضايا سورية القديمة بقضاياها الجديدة” وإيجاد موصل الاستمرار الفلسفي بين القديم السوري والجديد السوري القومي الاجتماعي، ومعروف ما قاله سعادة لسعيد عقل من ضرورة قراءة كيفية بناء قرطاجة العظيمة، وحوادث تاريخها الموقظة للشعور والمنهج الفكري على حقيقة سعادة. وفي هذين النصّين – القصيدتين لأدونيس هناك اختبار شعري مرهف للفرق بين الرمل / الخصب، البداوة / الحضارة، الأعراب / العروبة وعلى مستوى الرمز اختيار بين الخرافة ذات المغزى المحدود والأسطورة ذات المغزى الكياني، وكل ذلك داخل الزمنين.

أما في “البعث والرماد”، فيبدو أدونيس وكأنه يحقق ما رغبه سعادة من سعيد عقل، أي، في البعث والرماد. نحن في مناخات حريق قرطاجة، والارتماء الافتدائي في النار، وقطع النساء لغرائزهن لكي تصير حبالها للسفن وتضحية أليسار بنفسها. كما يستعيد أدونيس على وجه الدقة “ملحمة البعل وعناة” التي أوردها سعادة في “الصراع الفكري” وبشكل مطابق لما أورده سعادة. لقد كان أدونيس آنذاك أميناً لهذا الخيط الدامي المتوهج ما بين النبؤة والبطولة القربانية الذي اسمه سعادة فمن هو ذاك الذي مات باسماً على صليبه فاتحاً ذراعيه، ونبتت بحيرات من الكرز من دماه؟ من هو هذا الذي تنبت له الشقائق؟ إنّ كل سياق القصيدة يشير إلى سعادة الذي يغدو هنا في القصيدة تموزاً آخر.

إنّ كل هذا يدعونا إلى إعادة قراءة نقدية منفتحة لـ “الصراع الفكري في الأدب السوري” في سياق تأثيراته الفاعلة في الحركة الشعرية الحديثة. فكي يكون سعادة راهنياً علينا إعادة قراءته باستمرار، القراءة المستمرة لا يمكن أن تكون إلاّ تفكيكية وإعادة بناء. الأساسي هنا أن تكشف راهنية سعادة. ليس لرغبتنا، بل لأنّ لدى سعادة ما يمكن أن يؤهلّه لأن يبقى راهنياً.

——————————————————

للاطلاع على الحلقة الأولى: sergil.net

للاطلاع على الحلقة الثانيّة: sergil.net

للاطلاع على الحلقة الثالثة: sergil.net

للاطلاع على الحلقة الرابعة: sergil.net

كلمة نقدية علمية تضع الأصبع على الجرح في منشأ الفكر الحداثي عند “الشعراء التموزيون ” وأقرانهم في سورية ومصر عامة.