” العطّارُ ” ، و ” عرّافتهُ ” الصغيرة يخرجانِ من صحوةِ الكأسِ إلى الحُلمِ… فاتحَينِ دهشةَ الكلامِ…كاسرَينِ مرايا الروحِ ظلّاً آخرَ للنهارِ…!

غيبي…غيبي فيَّ، وأفرشي بستانَ جمالكِ، ودلالكِ يا حوريتي …أنا لمّا أزلْ أطاردكِ في نومي، وأحلامي، وأراكضُ خيالاتِ الغَرَبِ على خدِّ النهرِ فصولاً من المشتهى العذبِ…!

يا لمعانَ الكأسِ الأخيرةِ، وما تبقّى من وهجِ بياضها

الذي أخذَ منّي فلولَ المساءِ…

قشِّريني…قشِّريني ..قد رمّدتْ المواقدُ جمرَها…والتينُ على البابِ يفتحُ قلبهُ نهاراً ما بعدهُ نهار…!

قدْ ” ترمّلتْ ” الكينا، وأنا أطاردُ، وأسابقُ ظلّي إليها، والماء…!

يا بنفسجَ الروحِ…لمَ أنتَ حزينٌ، وكيف…؟

سنشلعُ من غيمها معاً، ونرمي ببقايا القبلِ على أحمرِ اللونِ، وأحمرِ الشفاه …!

أحمرانِ فضّاحانِ يشتعلانِ آيةً من خلاخيلِ عشبٍ وأكثرْ…!

يا أمةَ الله… يا عرّافتي الصغيرة :

هلْ همسَ لكِ الشاعرُ” أمل دنقل ” قبل موتهِ، وأودعكِ من أسرارهِ، وبوحهِ الكثيرَ…كما أودعتْ الطيورُ في أعشاشها أسرارَ الأبدْ…؟

هل حكى لكِ عن زرقاء اليمامة…؟

أنا لمّا أزَلْ أرنو إليها، والشوقُ يتقاطرُ من راحتيها فراتاً…!

كتبَ اللهُ عليَّ أنْ أستظلَّ بظلِّها الميّالِ على الروحِ…والسقفُ يدنو من قلبي خفيضاً…خفيضاً…

يا سعفَ النخلِ …ويا هاماتِ الغيمِ …ويا صدرَ أمّي…!

خفيفاً…خفيفاً…، وحناناً …حناناً …يصفِّقُ ريشُ الحمامِ تاركاً شوطهُ السابعَ في الحبِّ…

كيف أفتتحُ صلاتي يا عرافتي الصغيرة…؟

والماءُ منّي امتدادُ يدٍ وأقرب…!، والدلو ترنّحَ في باحةِ ” الحوشِ ” الجميلِ من سُكْرِ ليلة البارحةِ…يعيدُ هذيانَ ” الختميّة ” العنيدةِ، وهي تميلُ برأسها طرباً’ وتدنو من السياجِ…كأنّي بها تغنّي موالَ ” الصبا “، والراحلين على تخومِ الغيمِ البعيدِ…!…تتلوّى بخصرِها دلالاً كفتاةٍ تعشقُ ظلَّ القمرِ…، ثمَّ ترمي بوردتها الحمراء على وسادةِ القشِّ المبتلّةِ الدمعِ !

أتلو صلواتي، وإبتهالي باللونِ، وما دشرَ من فاتحاتِ الكتابِ سريراً على الماءِ، وعلوّاً على الغيمِ الذي فاحَ كاللونِ من خلف الستارِ…!

يا زيزفونها…ويا حنّةَ راحتيها…! أعيديني إليها سطراً في كتاب…!

الله…الله…!!

يتعالى صوتكَ من قاعِ الكأسِ الجميلِ، والبهيِّ البياض، رناناً كأنّي به ينكسرُ، ويتشظّى قبل صمتِ الزجاجِ اللمّاعِ، وما تركَ الضحى لنستدّلَ عليكَ بما تركتْهُ ريشتكَ المجنونة وهي تهذي بالبنفسجِ…!

نسمعُ وقْعَ خطاكَ على الضفافِ الحالماتِ، والروحُ تعلو لجّةَ صمتِ الكلامِ…

أنحنُ في حضرةِ ” شيوخكَ ” أيها الفنانُ المبدعُ …؟ أمْ في حضرةِ اللونِ، أم هي دعوةٌ للروحِ كي تفتحَ دربَها إلى السماءِ العاشرة…؟

نسمعُ، وإيّاكَ همسَ ريشتكَ المفتونة بالأحمرِ…وأيُّ أحمر…؟!

أنثاكَ، وهي تلبسُ الليلَ أحمرَ…أحمرَ كالرمّانِ…

حواءكَ، وتفاحتها تأخذانِ أخضرَ اللهِ، والصفصافِ…!

إلى أيِّ ضفافٍ حالمةٍ ستأخذنا أيها الشاعرُ الفنان…؟

أيتها العرافةُ الصغيرة:

قد رميتُ قلبي في منافي الحنينِ، وصقيعُ الغربة القتّالِ…هلْ من إغفاءةٍ خضراء…؟

القبلاتُ على حدِّ السكينِ …. والنصلُ سيدُ الغواية، والبوحُ منّي مرايا تكسّرْنَ، وتهشّمْنَ الظلال…!

هاتي يديكِ… اعبريني… اعبريني… لا طميّ عنديَ، ولا ” قيشْ/ كيشْ “…والغريقُ أعلنَ موتهُ على صفحةٍ من نهارٍ، وماءٍ…. واللونُ واحدٌ…واحدْ…!

تجلسُ بين يدي عرّافتكَ الصغيرة، وتقرأانِ من ” سورةِ الرحمن “، وتزيدانِ من دفقِ النهر، والكوثرِ، والحبِّ، والرقرقة حين تختمانِ بسورةِ ” تباركَ “… ما تباهى بهِ الليلُ من أسرارهِ والنهار…تعيدانِ سيرةَ الخلودِ لجلجامش، وتقفلان الليلَ الطويل بقبلتين اثنتين تدحرجتا في قاعِ الكأسِ…والصحو يعاودُ النومَ …ولا أفولَ…ولا أفولْ…!

والماءُ صبحٌ، والنوافذُ مفتوحةٌ إلى اللهِ، والمشتهى…!

تهامسكَ عرَّافتكَ الصغيرة

-أيها الفنانُ والشاعرُ لمَ تأخذُ النهارَ إلى بوابةِ الحُلمِ، وتعودان قلبَ طيرٍ رفرفَ، وأسْمَعَ شجوهُ لعبّادِ الشمسِ كي يستقيمَ من انحناءةٍ طويلةٍ كانتْ ترحلُ بكما إلى سدّةِ الأفقِ الجميلِ…؟!

لماذا ليلُكَ مسكونٌ بالأحمرِ المدهشِ، والكأسُ بيضاء…بيضاء، حين تتوضّأُ صلاةَ فجركَ الحالم بالغزالاتِ الشاردة، وحين يبدأُ الصهيلُ، وتتناثرُ الحروفُ المدهشاتُ فاتحةً أوّلَ القصيدة…؟

هاتِ راحتيكَ…والراحُ منكَ لونٌ، وقميصٌ من عصرٍ، وزعفرانِ، وزعترٍ، وأحمرٍ…!

يااااااااااااااااااه كلُّ هذا……!! واللون أصبحَ اليومَ، والساعةَ، والثواني…

يا غيومَ الرقةِ الوضّاحةِ الداشرة … فيضي من دلالكِ، واسحبي المطرَ على حافةِ الحقولِ…قدْ صرخَ التوتُ الحنون ُ يباسَ روحهِ، والدهشةُ منّي علوٌّ، والغيمُ خفيضٌ على الروحِ…واللوحةُ لم تنتهِ بعدُ…!

فيضي يا شلالات حنيني…أنا في صقيع غربتي، والعرّافة تقرأُ راحةَ كفي، والنهارُ تعالى مع زقزقاتِ العصافيرِ…

ماذا تبقّى لي من فسحةِ العصرِ الجميلِ، واليومُ نهارٌ، وليلٌ، وقميصٌ أحمرٌ، وزرٌّ صغيرٌ كانتْ قدْ خيَّطتهُ أمي بيديها الحنونتين…؟

اليدان الفضيّتانِ تدقّانِ البابَ الخشبي العتيق…! آهٍ من الرمادي، وما علقَ من بقايا سحابٍ على الأرضِ الخصب…

يا رفوفَ القطا…يا سعفَ النخلِ…ويا زرازير البراري

تعالوا، واشهدوا…عرّافتي الصغيرةُ تسألني من أين أنا …؟

– أنا الغيمُ، والنهرُ، والحبُّ، وما تفتّحَ من دهشةِ النهارِ على البابِ حين تفتحهُ لي أمّي، وترمي بضفائرها الذهبية على كتفيها فيتعالى الضحى ضاحكاً يُقسِمُ باللهِ ، وبعينيها، وما دشرَ من عشبٍ على جانبي الدربِ…، وماثرَّ من ثدييها من حليبٍ أبيض اللونِ وأبهى…!

أنا ما غنّى الطير نشيدَ الحياة، وما تلا الشيخُ من فاتحاتِ الكتابِ، وما غمّضَ الرمشُ من أحلامٍ…

وما همستْ النوافذُ من بوحِ الكلامِ حين تضحكُ للسماءِ وهي تنتظرُ قمرَها الأخضرَ الجميل…!

يا عرّافتي الصغيرة هلاّ قرأتِ لي طالع روحي…؟

– كان عمركَ عشر سنينٍ، حين رسمتَ أوّلَ أقماركَ الخضرَ، ورميتَ بهِ في النهرِ كي يكبرَ مثلكَ، ويصيرُ لهُ ظلّاً على حائطِ الحارةِ، والضفافِ…!

أنتَ مسكونٌ بالأحمرِ الفضّاحِ… كتبَ الله عليكَ الحبَّ، ورنينَ الكأسِ آخر الليلِ…تستغفرُ ربّكَ الجمال بها، وتتلو من الآيِ الجميلِ ما غرّدَ به الشيخُ ” عبد الباسط”، وتغيبُ في كأسٍ جديدةٍ حالماً بيومٍ بهيٍّ آخر…سيكتبكَ الغيابُ في دفترِ العشّاقِ…آهٍ منكَ، وما ابتلّتْ يداكَ من طميها، ومن سمائكَ العاشرة حين تفضحكَ النجومُ الخجلى بلمعانها…!

سيكتبُكَ النهارُ الجليُّ في دفترِ روحهِ الأبيض، وتنمِّشهُ أنتَ بأحمركَ تاركاً همزاتِ الكتابِ دونَ لونِ فنعرفُ حينها بأنَّ النهارَ أصبحَ في قلبكَ الأبيض…

/ يا رفوفَ القطا مرةً أخرى …قد باتَ ظلّي مع فراخكِ، وبارودةُ الصيّادِ ، والموتُ الطويل أمام وجهي…!/

– راحةُ كفكَ مليئةُ بالخيولِ المفلوتةِ من سياجٍ أيّها الفنانُ، والعاشقُ، والشاعرُ…

من يزرعِ اللونَ في براري الروح أخضرَ… أخضرَ كعينيها؟

من يزرع الحبَّ، والحياة في براري الروحِ عشباً داشرَ الضفافِ، واليدين…؟

تفتحُ لوحتكَ بالبنفسجي، والأزرقِ الحالمِ، والأحمر الفضّاحِ، وزهوراً بريّةً صفراء من لونِ شالها التي لوّحت لكَ بهِ…وتقرأُ لنا من دفترِ الوَلَهِ ما غابَ عن روحكَ:

” سقتني حميَّا الحبِّ راحة مقلتي

وكأسي محيَّا من عن الحسنِ جلّتِ

فأوهمتُ صحبي أنَّ شربَ شرابهم

بهِ سرُّ سُرِّي في انتشائي بنظرةِ “

تسرعُ أنثاكَ إلى عرّافتكَ الصغيرة، وتفتحُ راحةَ كفّها

وأنتَ تراقبُ الظلَ الجميلَ، وهو يخيّمُ على روحكَ وارفاً…وارفاً كأخضرِ صفصافها…!

تنسلُّ القصيدةُ من شروخِ الباب الخشبي العتيق، وأنتَ تتلو آياتكَ البيّناتِ بالحبِّ، وبما تبقّى لكّ من لونٍ أحمرٍ راحَ يركضُ في فضاءِ اللوحةِ معلناً الحبَّ عليكَ أيضاً…!

أيُّ مشهدٍ حالمِ هذا…؟ وأيّ لوحة قد أخذتنا تفاصيلُها إلى دورانِ كأسكَ، وما حامَ من فراشاتِ الروحِ خميلةً من شعرٍ، وبستاناً من الجمالِ، وأكثر…!

إنّها دهشةُ الضوءِ حين يباغتُنا اللونُ عندَ حافةِ الحُلمِ دون استئذانِ، ويركض في أرواحنا قصيدةً أخرى…!

تقولُ عرّافتكَ الصغيرةُ لأنثاكَ:

– يدكِ بيضاءَ يا حبيبتي … اغمريها في النهرِ لتصبحَ أكثر بياضاً من النهار الجميلِ…!، ثمَّ امسحي خدّكِ بما تركتْ أشجارُ الغَرَبِ من ظلالٍ على خدّهِ آيةً من جلالٍ، وجمالٍ أخرى…!

أنا لا أقرأُ الكفَ …أنا أقرأُ الروحَ…هكذا رسمني فنانكِ، وشاعركِ، وعاشقكِ: عنايت العطّار

ميلي برأسكِ قليلاً لأرى الشمسَ كيف تختبئُ بين الضفائر…وأرى النهارَ ضاحكاً يخوضُ نهرَ الخلود كجلجامش…

ميلي يا حنونتي قد مالَ النهارُ تاركاً قبلةَ العاشقِ كفراشةٍ تطايرتْ في سماءِ، وغمرةِ الروحِ…

قدْ ألبسّكِ” العطّارُ ” لونهُ الأحمرَ الداشرَ في حنايا الروحِ وأبعدْ…!

أعيدي صلواتكِ يا سيدتي…وتيمّمي بالماءِ لا بالترابِ..، ولا تنسي صلاةَ العصرِ ففيها يجمحُ، ويجنحُ الخيالُ نحو الغروبِ، وعبّادِ الشمسِ..

أعيدي صلواتِ سهوكِ، وتوضّأي باللونِ الأحمر، والبنفسجي، وما مال من زراقٍ حالمٍ، وما دشرَ فوقَ أسقفِ البيوتِ الطينيةِ من أحلامِ مؤجلةٍ…فالسماء مفتوحة دوماً للأحمر، وعينيها…!

يغيبُ طيفُ حبيبتكَ حين يسدلُ النهارُ ما تبقّى من الغبشةِ، والصحو…وأنتَ تركضُ ملاحقاً ظلّاً كنتَ تتمنى أنَّهُ هي…!

——-

أخالكَ تمشي على ضفافِ الفراتِ حاملاً كأسِ المحيَّا، وفي قلبكَ صورتها، وفي نبضكَ الحار قصائد تسابقُ فيها ما تبقّى من خيالاتِ ذاكَ النهار الذي انتظرنا…!!

—

” ولمّا انقضى صحوي تقاضيتُ وصلها

ولمْ يغشَني في بسْطِها قبضُ خَشيتي ” .

——————————————–

– الرقةُ الوضّاحةُ – تشتعلُ أحلامي بذاكَ الأحمرِ المجنونِ

..أقبِّلُ راحتيها تاركاً بابيَ الخشبي العتيق كي تمرَّ عرافةُ “العطّارِ ” بي، وتدخلُ بيتَ روحيَ دونَ استئذانٍ..! -2015

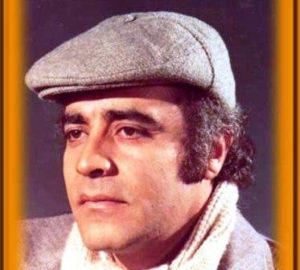

عنايت عطّار

رأى النور في العام 1948، في قرية بريمجة التابعة لمنطقة عفرين، في شمال غرب سورية. بدأت رحلته الفنية وهو طالب، وخصوصاً في المرحلة الثانوية في مدينة حلب، حيث التقى وحيد استنبولي ولؤي كيالي، وبدأ يشارك في المعارض التشكيلية.

تبّلورت موهبته على نحوٍ تام، خلال إقامته ما بين دمشق وبيروت منذ العام 1968 وحتى النصف الثاني من السبعينيات، إلى أن استقرّ في مدينة الرقة، لتبدأ إحدى محطات تجربته المميزة، التي بناها في وسط فني كان من شاغليه حميد فيّاض، وطلال معلاّ، وحامد الصالح، وفوّاز اليونس، ومحمد جمعة العيسى.

في العام 1992، هاجر إلى فرنسا، ليبدأ برسم محطة متميزة في خريطة الفن التشكيلي الأوروبي، وتالياً العالمي. وخلال رحلته الفنية أقام معارض عديدة، وشارك في مهرجانات عالمية، كما نال جوائز كثيرة خصوصاً في مرحلة إقامته في فرنسا.

على إيقاع سلفه الفنان مالفا، حمل عطّار ألوان سورية وأشعة شمسها لتسطع في عالم الفن التشكيلي الأوروبي، فيستلفت إليه عيون النقّاد والروّاد والوسط الفني، حيث لا يمكن تجاهل ألوانه وأنوراه فضلاً عن (مخلوقاته).

جبران خليل جبران، لم يتمكن من رؤية المرأة إلاّ عارية تماماً، ربما أراد أن يمنحها الحرية المطلقة التي تمكّنها من التجوال في الفضاء كالملائكة؟

عنايت عطّار، ألبس المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها، كل الألوان المقيمة في ذاكرته، فتبدو لوحته، كما يقول: (أشبه بقصيدة فيها متّسع للحلم والهذيان)، وهو لذلك (ليس نسّاخاً)، بل رائياً، مبدعاً نساء(هُ) اللواتي لوجودهن، نظن أننا لسنا على هذه الأرض!!

باقة ألوان/ لوحات

يالي جمال روحك العذبة ومدى نقاء وصفك البديع ..

مودتي لكما .