يرتبط* مفهوم المواطنة في دلالاته القانونية والسياسية والاجتماعية بمفهوم الدولة الحديثة التي نشأت في الغرب بعد سلسلة من الثورات الفكرية والسياسية والاجتماعية.

المواطنة لغوياً، تدل على السكن والاستقرار في بلد ما. ولا ترتبط بأية حقوق.

حيث كان سكانها الأسبق في التحرر من سلطة الإقطاعي، ترتبط بالمدينة، citoyenneté

والمشاركة في إدارة شؤون المدينة. ثم تعمم هذا المفهوم ليشير إلى الولاء للمجتمع، للدولة-الأمة.

“تحدّد المواطنية علاقات الفرد بالدولة بشكل رئيس. والهويّة المدنية مصونة بالحقوق التي تسبغها الدولة وبالواجبات التي يؤديها المواطنون الذين هم أشخاص مستقلون ومتساوون في أوضاعهم الشرعية. إن فكرتي الاستقلالية والمساواة في المكانة، والمشاركة المدنية في شؤون الدولة، تضعان المواطنية، نظرياً، بمعزل عن الأشكال الاقطاعية والملكية والاستبدادية للهويّة الاجتماعية – الهويّة التي أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالمواطنية هي القومية.” (مينش، 2010، صفحة 14)

في المجتمعات القديمة نجد ولاء الفرد للعائلة أو القبيلة، حيث يذوب إلى حد كبير في شخصية جماعته.

في المدينة-الدولة عند الفينيقيين واليونان، كان يحق للرجال الأحرار المشاركة السياسية.

الدولة – المدينة لم تدم طويلاً، وسادت الدول الإمبراطورية المرحلة الأطول في التاريخ.

الدولة الإمبراطورية أخضعت العديد من الشعوب لسلطة سياسية واحدة، إلاَّ أنها لم تخلق انتماء أو ولاء واحداً للأرض التي تسيطر عليها عند هذه الشعوب.

المجموعات البشرية ضمن الإمبراطورية، رغم ولائها المعلن للإمبراطور، بقيت محتفظة بعصبياتها المحلية ومتمسكة بدياناتها ولغاتها وعاداتها وتقاليدها كأبرز المظاهر لثقافاتها المتنوعة.

مع ظهور الدولة الدينية: المسيحية في الغرب والإسلامية في الشرق، نجد ولاء الفرد تتنازعه المحلية والعالمية، مع الغلبة للمحلية.

يذكر بويد شيفر في دراسته الواسعة عن نشوء القوميات: “إذا كان من الممكن العثور على شيء من الوعي القومي وبعض أنواع الشعور الوطني في فرنسا وإنكلترا في أواخر القرون الوسطى، فإن الشعور الوطني بمعنى الإخلاص للأمة لم ينتشر انتشاراً كبيراً في أوروبا الغربية، إلاَّ حوالي نهاية القرن الثامن عشر بعد الثورة الفرنسية، ولم تصبح هذه الوطنية شعوراً حاداً وفعّالاً بالنسبة لمعظم الناس إلاَّ خلال النصف الأول من القرن العشرين.” (شيفر، 1966، صفحة 68)

وينقل عن جوزيف شتراير: “إنَّ ميزان الولاء خلال القرون الوسطى بالنسبة لمعظم الناس في فرنسا، كان يسير بشكل يشبه ما يأتي: أنا مسيحي أولاً، بورغندي ثانياً، وفرنسي في الدرجة الثالثة فقط.” (شيفر، 1966، صفحة 185)

قبل حروب نابوليون، كان القليل من سكان ألمانيا من يعتبر نفسه ألمانياً، كانوا ينظرون إلى أنفسهم كبروسيين أو بافاريين أو سكسونيين أو مواطنين في واحدة من مئات الدويلات والمدن والأسقفيات الأخرى. (شيفر، 1966، الصفحات 161-162)

“مورست المواطنية في المستعمرات الأميركية. كانت الانتخابات تجري بانتظام وحق الاقتراع محصوراً بالرجال ذوي الشأن كما في البلد الأم لكن المشاركة في الاقتراع كانت ضعيفة. مع الثورة الأميركية دخلت كلمة مواطن للدلالة على عضو في الدولة ولم تعد مقتصرة على الإشارة إلى مجرد عضو في المدينة.

كان لوك هو الذي وضع فكرة الحقوق بشكل ثابت على الأجندة السياسية: “لكل إنسان الحق بأن يحافظ على حياته وحريته وممتلكاته.” (مينش، 2010، الصفحات 100-101)

عرّفت الأنسيكلوبيديا (ديدرو) كلمة مواطن بأنه: “عضو في مجتمع حر يتألف من عدة أسر، يشارك في حقوق هذا المجتمع ويتمتع بامتيازاته، وليس هناك وطن في ظل العبودية، والوطن أب وأبناء بمعنى عائلة ومجتمع ودولة حرة نحن أعضاء فيها تضمن قوانينها لنا حرياتنا وسعادتنا”. ويقول روبسبيير في تعريف كلمة وطن: ” ما هو الوطن، إن لم يكن البلاد التي يكون فيها الفرد مواطناً وعضواً في الكيان ذي السيادة؟ إنَّ كلمة وطن في الدولة الأرستقراطية كانت تعني شيئاً يخص الأرستقراطيين الذين احتكروا السلطة وحدهم، وفي الديمقراطية وحدها تكون الدولة وطناً حقيقياً لجميع الأفراد الذين يؤلفونها ويستعدون للدفاع عنها جنوداً عددهم يساوي عدد مواطنيها” (شيفر، 1966، الصفحات 284-286)

ثمة عوامل متعددة ساهمت في تفكك النظام الإقطاعي القديم، وظهور الدولة الحديثة في الغرب، المعروفة بالدولة القومية، الدولة-الأمة. في هذه الدولة يمكن الكلام عن المواطنة بمعنى الانتماء إلى الوطن، المكان-البقعة الجغرافية المحددة التي نشأت فيها الأمة. المواطنة المرتبطة بمفهوم سيادة الشعب الذي هو وحده مصدر السلطة، وعدم الاعتراف بأي مصدر آخر.

لقد عملت الثورات الفكرية والدينية والسياسية، وفلسفة التنوير، على زعزعة المفاهيم والقيم والولاءات المرتبطة بالنظام الاقطاعي والسلطة الكنسية السائدة آنذاك، وخلقت مفاهيم وقيما جديدة وتفكيراً نقدياً أكثر ارتباطاً بالواقع وبالنظرة العقلانية والعلمية.

وترافقت تلك الثورات مع الاكتشافات والاختراعات الجديدة، وصولاً إلى الثورة الصناعية التي أقامت الاجتماع على أسس جديدة.

لم يعن ظهور الدولة-الأمة، أنَّ الانتماء الوطني تحقّق فوراً. لقد اتخذت عدة إجراءات لتحقيقه. ولا تزال المجتمعات الغربية تعاني من بعض المشاكل الداخلية، من حركات تمرد وانفصال، وحركات رفض شبابية، ومشاكل المهاجرين، إضافة إلى تهديدات العولمة.

العوامل التي ساهمت في تحقيق المواطنة وتطورها:

1-النمو الكبير في الصناعة: ساهم في إلغاء أشكال التنظيمات القديمة وخصوصية الجماعات المحلية وخلق كتلة جماهيرية واسعة منفتحة على بعضها البعض.

2-نمو طرق المواصلات: مما سهّل التفاعل بين أبناء الشعب. وفي هذا المجال يقول

برونو مؤرخ اللغة الفرنسية: “إن مهندسي الطرق والجسور خدموا قضيةBrunot

اللغات القومية أكثر وأحسن مما خدمها كثير من الجامعيين الأكاديميين” (شيفر، 1966، صفحة 317)

3-التشريع المدني الموحد: ألغى التمايز القانوني بين أبناء المجتمع وأخضع الجميع لقانون واحد مع ما يعنيه من مساواة قانونية وشعور بالوحدة.

4-التعليم: انتشر التعليم الرسمي الذي بدأ مع الثورة الفرنسية انتشاراً واسعاً في أوروبا وأميركا. وأصبح عاماً ومجانياً وإلزامياً.

5-الحريات العامة: حرية التعبير، حرية تشكيل الأحزاب، حرية التصويت وصولاً إلى الترشح لأي منصب. الانسان مسؤول أمام القانون وليس أمام أي شخص، ومتساو في الحقوق والواجبات. وهذا ما أعطاه الشعور بالقيمة والكرامة.

ارتبط مفهوم المواطنة بالمجتمع / بالمكان الذي يشكّل وحدة حياة متميزة نسبياً عن المجتمعات الأخرى، وأصبحت هوية الانتماء إلى المكان هي الأساس والبديل عن الهويات المحلية السابقة. وأصبح لكل فرد ينتمي إلى المجتمع حقوقاً وعليه واجبات بالتساوي مع الآخرين. وتطور مفهوم المواطنة ليشمل المساواة القانونية والسياسية وصولاً إلى حقوق اجتماعية تضمن الحد الأدنى من معيشة لائقة وضمانات صحية واجتماعية.

كان للفكر الاشتراكي دوراً بارزاً في تسليط الضوء على المشاكل الداخلية والبؤس الناجم عن التحولات الاجتماعية وعن رفض الليبرالية تدخل الدولة لعلاج هذه المشاكل.

ولعبت الأحزاب الاشتراكية والحركات النقابية دوراً فاعلاً في البعد الاجتماعي للمواطنة، مما اضطر الدولة البرجوازية، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تقديم بعض الإصلاحات الضرورية لتحسين وضع الفئات الاجتماعية المعوزة، وتحقيق المزيد من الضمانات والتأمينات الاجتماعية من خلال القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة.

لكن المواطنة المرتبطة بالدولة القومية التي نشأت في الغرب، حملت سلبيات أفكار وممارسات هذه الدولة:

1-فكرة الشعب المختار

تجد هذه الفكرة جذورها في الديانة اليهودية ونصوصها المقدسة في التوراة والتلمود.

العديد من القوميات في العصر الحديث اعتنقت هذه الفكرة ولا تزال تمارسها في الواقع. كرومويل كان يعتقد أن الإنكليز يحملون طابعا متميزا وضعه الله فيهم.

الأميركيون رأوا في أنفسهم الشعب المختار، وفي أميركا أرض الميعاد.

الفرنسيون رأوا أن فرنسا هي الأمة التي اختارها الله. (شيفر، 1966، الصفحات 106-108)

2-العنصرية

اتخذ مفهوم العنصرية شكله الجنوني في العقيدة النازية، ولم تخل منه بشكل قوي أو ضعيف القوميات الأخرى. ينطلق هذا المفهوم من ادعاء التفوق العرقي أو السلالي، واعتبار السلالات الأخرى منحطة بطبيعتها.

إن الفكر القومي الأوروبي نظر إلى الشعوب خارج أوروبا نظرة تفوّق واستعلاء، معطيا لنفسه حق استغلالها واستعبادها وحتى إبادتها. ولا تزال هذه النظرة سائدة من خلال الممارسة العملية لهذه الدول التي تشكل النظام العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

الدول القومية في الغرب أخذت في مسارها أشكالاً عنصرية من خلال نزعتها الاستعمارية، فكانت قومية ديمقراطية على مستوى مجتمعها، وامبراطورية على مستوى الخارج.

هويِّة الدم والدين

أكثر عقيدتين استقطبتا قلوب ملايين البشر تاريخيا وتستمران في التأثير حتى اليوم، هما عقيدة السلالة والعقيدة الدينية. وهما أكثر العقائد التي تسببت بالصراعات والحروب عبر التاريخ والتي تسببت بقتل ملايين البشر ولا تزال مسببة للكثير من الصراعات والفتن والحروب.

يشير ابن خلدون إلى حديث لعمر بن الخطاب يقول فيه: “تعلمّوا النسب ولا تكونوا كنبط السواد إذا سئل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا. ” (ابن خلدون، 1981 الطبعة الرابعة، صفحة 56)

يدل هذا القول على وجود هويتين للانتماء: الهويِّة الأعلى هي النسب إلى القبيلة التي هي مصدر افتخار للمرء. والهويِّة الأدنى هي الانتماء إلى المكان / إلى القرية.

هويِّة الدم تتعزّز بالهويِّة الدينية، فيضاف إلى عصبية القبيلة الهويِّة الدينية مما يساعد على قيام الدولة في مجتمعات معينة.

يشرح ابن خلدون الوظيفة الاجتماعية للعصبية، أي لهويِّة الدم، فيقول:

“أما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشائخهم وكبراؤهم بما وفر لهم في نفوس الكافة من الوقار. ويذود عن الأحياء فتيانهم ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلاَّ إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد لأنهم بذلك تشتّد شوكتهم ويخشى جانبهم.

أما المدن والأمصار فعدوان بعضهم على بعض، تدفعه الحكام والدولة، ويدفعه سياج الأسوار ” (ابن خلدون، 1981 الطبعة الرابعة، صفحة 55)

العصبية إذن ضرورية خارج المدن حيث لا وجود لأسوار تحمي ولا وجود لحكام ودولة تدفع العدوان.

ضعف العصبية القبلية في المناطق المدينية جرى التعويض عنه في العصبية الدينية والمذهبية خاصة حيث شكلت الهويِّة المذهبية دائرة التفاعل شبه المغلقة والسقف الأعلى لهويِّة الفرد.

قبل هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، كانت معظم الدول العربية خاضعة للسلطنة العثمانية، التي لم تحكم بشكل مباشر سوى المناطق المدينية، تاركة المناطق الريفية والجبلية والصحراوية لحكم زعمائها المحليين، على أن يؤدوا الضريبة للولاة المعينين من قبلها.

اعترفت الدولة الإسلامية للطوائف المسيحية واليهودية بحرية ممارسة شعائرها وطقوسها الدينية ضمن حدود معينة، واعترفت لرجال الدين البطاركة والأساقفة والحاخامين، بدور القيادة الزمنية والروحية لطوائفهم، مع التزامهم بدفع الجزية، وفي فترات الاضطهاد أجبروا على ارتداء لباس مميز.

يشير الدكتور جورج قرم إلى اعتراف الخليفة بالقوانين الطائفية الناظمة لشؤون غير المسلمين ومصادقته عليها، كما يكرّس في الوقت نفسه سلطان البطريرك على أبناء دينه في المجالات كافة. (قرم، 1979، صفحة 268)

ويضيف قائلا: “في عهد العثمانيين توسّع نظام الاستقلال الطائفي إلى أقصى مداه. وصارت الطوائف غير المسلمة تشكّل دولا ضمن الدولة بملء معنى الكلمة. زد على ذلك أن نظام الجباية الطائفية عرف بدوره تطوراً كبيراً، إذ أطلقت للبطاركة حرية فرض شتى صنوف الضرائب والرسوم. ” (قرم، 1979، صفحة 270)

إن نظام الملل العثماني الذي تضرب جذوره في بدايات الدولة الإسلامية، كرّس استقلالية الجماعات الطائفية قانونياً وإدارياً فصار يشار إلى كل ملّة كأمّة، وغالبا ما تذكر الوثائق في القرن التاسع عشر: الأمة المارونية والأمة الدرزية والأمة الأرثوذكسية والأمة الشيعية وغيرها. وحتى اليوم لا يزال البعض يستخدم مصطلح الأمة للدلالة على طائفة معيّنة أو دين معيّن.

مع ضعف الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر وازدياد تغلغل النفوذ الأوروبي فيها، صارت كل دولة أوروبية من الدول الكبرى آنذاك، تدّعي حق حماية إحدى الطوائف:

فرنسا للموارنة والكاثوليك، روسيا للأورثوذكس، إنكلترا للدروز. وصارت كل طائفة من هذه الطوائف تتطلع إلى الخارج حيث حاميتها ومنقذتها.

هكذا جرى تعزيز الهويِّة الدينية التي ازدادت قوة وانتشاراً من خلال التربية والمؤسسات الدينية المنتشرة في كل النسيج الاجتماعي. إضافة إلى استمرار هويِّة الدم من خلال العصبيات العرقية والقبلية والعشائرية.

دول العالم الثالث

الدول القومية التي ظهرت في القرن العشرين، في العالم الثالث لم تأت وليدة تطور اجتماعي داخلي، بل جاءت في أحيان كثيرة وفقا لإرادة المستعمر. وقد ورثت هذه الدول مخلفات الماضي وأوزاره وعصبياته، فكانت قومية من حيث الشكل فقط، ومحكومة بكثير من عوامل الجهل والبدائية والتخلف.

إنَّ تخلف هذه الدول نابع من كونها لاتزال تعيش ثقافة القرون الوسطى بمفاهيمها وروابطها وهي لم تستطع دخول الثورة الصناعية وتحقيق النهضة اللازمة، وتبقى أسيرة الاستلحاق والاستتباع للنظام العالمي.

تعاني هذه الدول بمعظمها ومن ضمنها الدول العربية من مشاكل عديدة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تفكك اجتماعي حيث تغلب فيها العصبيات المحلية: عرقية، قبلية، دينية، طائفية ومذهبية.

الدولة تحكم مكاناً جغرافياً محدداً، أي أنَّها من حيث الشكل جاءت على نسق الدولة-الأمة التي ظهرت في الغرب. ولكن مضمونها محكوم بانتماءات وولاءات سابقة على مفهوم الدولة – الأمة. إنَّها لا تزال محكومة بهويِّة الدم وهويِّة الدين، ولا تزال قوانينها وتشريعاتها متناقضة مع أغلب مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يجسد مفهوم المواطنة في الدولة الحديثة، حيث الانتماء للمكان / للوطن هو الأساس دون تمييز بين الناس في العرق أو الدين أو الجنس او أي شيء آخر.

وفي لبنان نشأت الطائفية السياسية مع التدخلات الأجنبية وربط مصير كل طائفة بدولة أجنبية. النظام السياسي الطائفي لم ينشأ بإرادة داخلية بل نتيجة تدخلات خارجية بالتعاون مع قوى محلية. هناك باستمرار لعبة الاستقواء بالخارج. والنظام الطائفي لم يجلب الأمن والاستقرار ولم يحقق العدالة.

الطائفية تتناقض بطبيعتها مع الديمقراطية ومع مفاهيم الدولة الحديثة.

الانطلاق من مصلحة الطائفة في مجتمع تتعدد فيه الطوائف والمذاهب، يؤدي حتماً إلى التطاحن بين هذه الطوائف ويدمّر الدولة والوطن.

الطائفية في لبنان تتغلل في كل مفاصل المجتمع: في الاجتماع والاقتصاد والثقافة والادارة والسياسة، ولا يسلم منها أي قطاع.

تستند الطائفية إلى رابطة الدم والدين ونمط معرفة ينطلق من مسلمات غيبية وتنتشر فيه العقلية الخرافية والانفعالات الغرائزية.

الدول السابقة للدولة الديمقراطية الحديثة كانت تجسد إرادة فئوية وخاصة ولم تكن تعبّر عن إرادة الناس المخضعين لها.

الدولة القومية هي التنظيم السياسي الخاص بالأمة، الذي أعطى الأمة حيوية لم تعرفها في السابق، وأكد مبدأ سيادة الأمة على نفسها وهذا ما حرر الشعب من أوهام السلطة الخارجية، سواء استندت الى سلطة غيبية أو الى سلطة واقعية خارج الأمة. وهذا ما رسخ مفهوم المساواة وحرّر الدولة من الإرادات الخصوصية، فأصبحت الدولة بصفتها المظهر السياسي والحقوقي للأمة هي المعبّر عن إرادتها. وهذا ما أعطى المواطنة مفهومها ودلالاتها الحديثة.

المجتمع هو بيئة الاجتماع التي تشكل دورة عمران متواصلة، ودورة حياة واحدة لكل البشر الذين يعيشون في هذه البيئة الواحدة. والمجتمع هو مجمّع المصالح الأساسية الكبرى التي تهم الجميع والتي لا غنى عنها لاستمرار الحياة وتقدمها فيه.

العصبيات الدينية والدموية تتجاهل حقيقة الواقع الاجتماعي وتتقاتل على تصورات وهمية: العقائد الدينية وعقائد أفضلية العرق والسلالة، لا تخضع لحكم العقل ولا للبرهان العلمي، ولا تقبل بالاختلاف والتمايز وتعتمد على إثارة الغرائز، وشيطنة الآخر والتخويف منه، وتجهيل الناس.

لا يوجد مجتمع في العالم، باستثناء بعض القبائل المعزولة في الغابات والأدغال، لا تتعدد فيه الأديان والمذاهب، والاتنيات والأصول، وتتعدد فيه الاتجاهات والآراء.

ولكن يبقى المجتمع أساس وحدة المصالح الكبرى التي تهم جميع المواطنين، إضافة إلى مصالح فرعية وثانوية تهمّ الأفراد والفئات، تسعى الدولة إلى تنظيمها لتأمين العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وضبط الاستقرار والأمن الاجتماعي.

ان اعتماد الهويات الدينية أو المذهبية أو العرقية أو غيرها من الجماعات الفرعية، أساساً لتحديد المصالح سيؤدي حتماً إلى التصادم وخراب المجتمع.

الديمقراطية والدولة الحديثة تستلزم التفكير العقلاني ونمط المعرفة العلمية

وتجاوز العصبيات المحلية من خلال المؤسسات التوحيدية الجامعة على مستوى الوطن. والتركيز على دور التربية ومؤسسات التنشئة الاجتماعية في بناء المواطن

واقامة المؤسسات والمصالح الاقتصادية المشتركة العابرة للمناطق والطوائف.

تلعب التربية الدور الأساس في انتقال الفرد من كائن أناني إلى كائن غيري إيثاري.

تعلّمه التربية أن مصلحته الحقيقية تتأمن بطريقة أفضل من خلال الشعور بمصالح الجماعة واعتبار أن تحققها هو الأساس لتحقيق مصالح الجميع، ومنها مصلحته.

الصراع بين غريزة وأخرى، كحال الصراع بين القبائل والطوائف، يؤدي إلى الدمار والهلاك. بينما الصراع الفكري يؤدي إلى التقدم والتطور من خلال الحوار والنقد العقلاني لما هو أفضل لخير المجتمع، وبدلا من قتل الانسان تموت الفكرة غير الصالحة لمصلحة الفكر الأرقى.

المواطنية العالمية

يجري الكلام عن عصر جديد هو عصر العولمة، الذي يقارن بالثورة الصناعية التي قامت في أوروبا أواخر القرن الثامن عشر مع اكتشاف الآلة البخارية. ويرى البعض أنِّ نتائج العولمة ستفوق نتائج الثورة الصناعية بشكل كبير.

الثورة الصناعية، وما سبقها ورافقها من ثورات علمية وفكرية وسياسية واجتماعية، أدت إلى بروز قوى اجتماعية جديدة وإلى زوال النظام الاجتماعي القديم وإلى ظهور نظام سياسي جديد. وكانت الظاهرة القومية التي تعممت وطبعت القرنين التاسع عشر والعشرين من أبرز نتائج هذه الثورة.

هل يعني هذا أنَّ العولمة كثورة جديدة قد تطيح بالظاهرة القومية من أساسها، فتلغي الحدود والحواجز بين الأمم وتقيم مجتمعاً عالمياً واحداً ودولة واحدة ؟

هل ستضع العولمة أسساً لنظام عالمي جديد مطيحة بالنظام القديم ومعه نظام الدولة القومية ؟

ثمة حاجة لخلق مؤسسات فوق قومية لمواجهة التحديات القارية والكونية، وهذه المؤسسات الضرورية لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الدولة القومية الضامنة لحقوق مواطنيها وللتعبير عن ارادتهم وتطلعاتهم.

إنَّ دول العالم الغنية لن تقاسم دول العالم الفقيرة خيراتها وثرواتها، ولن يتساوى المواطنون على مستوى العالم.

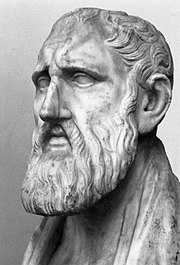

أول من طرح مفهوم المواطنية العالمية هو الفيلسوف زينون الرواقي الذي ظهر في القرن الثالث قبل الميلاد.

ظهر زينون الرواقي بعد سقوط النظام السياسي للدولة – المدينة أمام نظام الدولة الإمبراطورية. وطرح فلسفته، ومن أهم مبادئها:

أولاً- الفكر: هو جوهر الطبيعة وميزة الإنسان. أعلن زينون أنَّ هنالك ناموساً طبيعياً يتمثل في الشرائع الوضعية والتقاليد بمقدار ما فيها من الخير والصلاح ولكنه يتعداها، وأن هذا الناموس الطبيعي يمكن اكتشافه بواسطة الفكر ويمكن الاستفادة منه، متى عرف، لنقد الأوضاع وإصلاحها. إن هذه النظرة الفلسفية الموجبة قضت على وثنية التقاليد وأحلت محلها حكم الفكر المتحرر. إنَّ جميع الأنظمة البشرية يجب أن تخضع لناموس الطبيعة الذي هو أيضاً تشريع الفكر.

ثانياً – زينون أول من أدخل كلمة الواجب إلى الفكر الإغريقي، على ما يقال، كما أنه أول من دل على أهمية الإرادة.

ثالثاً – واقع الفرد وغايته رقي الفكر. قامت فلسفة زينون على أساس الاعتراف بالفرد كواقع أولي وبأنه مضطر للمحافظة على جوهر كيانه الذي هو الفكر، والهدف الأسمى للإنسان هو ترقية الفكر وتعزيز المبدأ الفكري في العالم. لذلك حتم زينون سيطرة الإرادة على عوامل اللذة والألم في الإنسان (سعادة ، 2001، الصفحات 8-10)

يعود الفضل للرواقيين في تطوير مفهوم المواطنية العالمية، وإن لم تكن أكثر من تعبير مجازي، وهي بالتأكيد ليست حالة سياسية أو قانونية. (مينش، 2010، صفحة 156)

تؤكد الفلسفة الرواقية على أن يكون المرء مواطناً عالمياً عن طريق العيش وفق قواعد كونية للتصرف الصالح. وهكذا علّمت الرواقية أن الفرد ككائن سياسي فاضل ينبغي أن يكون مخلصاً وأن يشعر بولاء عميق لكل من دولته والقانون الطبيعي الكوني. إذ أنه عضو في كل من المدينة، وهي الدولة الموجودة قانونياً ودستورياً، والمدينة العالمية وهي فكرة للمجتمع الكوني الأخلاقي. (مينش، 2010، صفحة 63)

يفترض مفهوم المواطنية العالمية، مسبقاً، تجانساً معيناً للبشرية، على الأقل كإمكانية كامنة، وبأن جميع البشر لديهم المقدرة على إدراك سطحية الخلافات الثقافية والإثنية. إن فكرة من هذا النوع لا تنسجم مع المعتقد اليوناني، الذي يميز بين اليوناني والبربري. (مينش، 2010، صفحة 66)

“لقد أكد زينون، على أنَّ البشر لا يجوز لهم أن يتفرقوا إلى مدن، لكل منها قوانينها الخاصة، فالبشر جميعا أبناء وطن واحد، إذ أن حياتهم واحدة والكون الذي يعيشون فيه واحد. فالأرض وطن للجميع والخير يجب أن يكون الغاية المنشودة للجميع.

الفعل الأخلاقي هو ما يصدر عن العقل وبملء إرادة الإنسان، والفضيلة كل لا يتجزأ ولكن لها جوانب متعددة، مثلا: الشجاعة هي الحكمة فيما يجب احتماله، والعدالة هي الحكمة في توزيع الحقوق، والعفة هي الحكمة في اختيار الأشياء. ومن أقوال زينون: “إن العالم كل عضوي، تتخلله قوة الله الفاعلة، وإن رأس الحكمة معرفة هذا الكل، مع التأكيد أن الإنسان، لا يستطيع أن يلتمس هذه المعرفة، إلاّ إذا كبح جماح عواطفه، وتحرر من الانفعال”. (بوتبقالت، 2019)

ترتبط حقوق المواطنة بالدولة وهي المرجعية الوحيدة التي تحدّد حقوق وواجبات المواطنين.

الدولة القومية، دولة الأمة هي النظام السياسي والحقوقي الأفضل الذي ظهر حتى الآن، ولا يمكن مقارنته بالنظم السابقة التي كانت تميز بين المواطنين على أساس الانتماء الديني أو العرقي . . . والتي تجعل من الدولة إرادة خصوصية ترتبط بفئة ما أو شخص ما. ولا يمكن تصور نموذج أفضل يؤمن الحقوق ويعبر عن إرادة المواطنين بطريقة أفضل.

أي دولة من الدول المتقدمة لن تساوي بين مواطنيها ومواطني الدول المتأخرة، لذلك فإنَّ تصور مواطنية عالمية في ظل دولة عالمية هو حلم بعيد المنال.

الوصول إلى حقوق المواطنة العادلة لا يتم إلاَّ من خلال الدولة القومية التي تساوي بين جميع أبنائها وتؤمن العدل الاجتماعي والعدل الاقتصادي والعدل الحقوقي.

يكفينا أن تكف الدول الكبرى شرورها وأطماعها عنا وأن يتعمم مفهوم المواطنية العالمية وفق النظرة الرواقية. وصولاً إلى سلام عالمي يقوم على الاعتراف بحق كل أمة بتقرير مصيرها بنفسها. واعتبار الثقافة الانسانية هي مساحة تلاقي وتفاعل وتعاون كل الأمم دون طغيان واحدة على أخرى.

إن استمرار الظلم على الجماعات والمجتمعات ستكون نتائجه كارثية، فالقوة لم تعد حكراً على جهة معينة، وكذلك المعرفة بكل أبعادها.

طالما هناك جماعات تستطيع أن تمتلك من القوة ما يسبب أذى كبيراً للآخرين، وتمتلك معرفة تسمح لها بالحصول على القوة وتجديدها، ستستمر في الصراع حتى تنال حقوقها. توزّع القوة والمعرفة سيزداد انتشاراً وستزداد معه القدرة على رفض الهيمنة ومواجهتها. لا مصلحة في استمرار التصادم، لأن استمراره سيؤدي إلى دمار الجميع.

خير الإنسانية يكون باعتماد مبدأ التعاون انطلاقاً من إعمال الفكر وتحقيق مصالح الجميع حتى يعمّ الخير داخل المجتمع وبين الأمم.

————————————————

*(ألقيت هذه الكلمة بمناسبة إطلاق الشبكة الدولية لدراسة المجتمعات العربية، في الندوة الدولية العلمية بعنوان: إشكالات إرساء المواطنة في المجتمعات العربية، 11 نوفمبر 2020 – مدينة جبيل – لبنان، ونقلت مباشرة عبر النت)