مرةً سألني صديق لي عن تفسير ظاهرة الدي جا فو déjà vu (وهم سبق الرؤية)، ولأن التفسير العلمي له عدة فرضيات فقد كان جوابي نابعاً من عملي كمبرمج على أنها خطأ في كهرباء الدماغ يؤدي الى تخزين الذاكرة اللحظية على أنها ذاكرة قديمة ، فيتكون شعور الشخص برؤية المشهد مرتين. إلاَّ أنَّ جوابه لي كان أنه من الممكن أن يكون الخطأ في الدماغ أو في البيئة المحيطة بالانسان، ولا يمكن الجزم علمياً أيهما الأصح ؟ وكأن الحديث يدور عن مشهد من فيلم المصفوفة The Matrix المعروف حيث يعيش الجزء الأكبر من البشر في سبات دائم داخل محاكاة دائمة لتستغل آلات ذات ذكاء اصطناعي طاقة الجسم البشري وتستخدمها كبطارية.

إنَّ هذه السوريالية في النظرة للحياة باعتبارها وهماً كاملاً، ليست نظرة جديدة حيث يمكننا أن نجد لها أصلاً في التاريخ القديم، عند الفيلسوف الصيني جوانج زي أو الفيلسوف اليوناني مونيموس، أو حتى الفيلسوف والعالم الفرنسي ريني ديكارت. إلاّ أنَّها وبرغم انتشارها تعتبر فرضية وليست نظرية. فالفرضية علمياً: هي افتراض شيء ما بدون الاستناد إلى معلومات حقيقة تثبت وجود هذا الافتراض. أما النظرية فهي مبدأ أو مجموعة مبادئ تم وضعها لتفسير أشياء تم اثباتها بمعلومات حقيقية.

ولأنَّه لا توجد معلومات حقيقية تدل على أننا نعيش في نظام محاكاة، فإن هذه الفكرة تبقى فرضية فقط. ولكن الخطوة الأولى لتكون هذه الفرضية واقعاً هي وجود كمبيوتر ضخم خارق قادر على محاكاة الحياة بكل جوانبها، وهذا حالياً مستحيل. ولكن هل سيبقى مستحيلاً إلى الأبد؟

بنظرة سريعة على تقنياتنا اليوم، نرى أنَّه يمكننا أن نبني محاكاة صغيرة في لعبة فيديو الكترونية، تحاكي بدرجة معينة حياتنا الفعلية. حتى أنَّ مشاهد وبيئة ألعاب الكمبيوتر قد تجاوزت فعلياً حدود عالمنا وأصبحت تحاكي عوالم من خيال مبدعيها. هذا الأمر كان مستحيلاً منذ ثلاثين سنة… فما الذي تغيّر في العقود الثلاثة الأخيرة؟

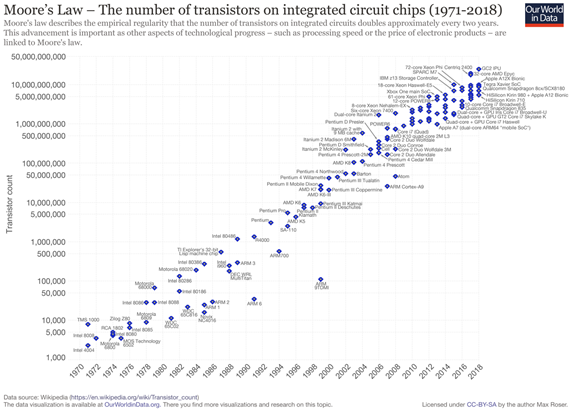

في الواقع إنَّ ما تغير في العقود الأخيرة، هي قوة حساب الكمبيوترات، فبحسب قانون “مور” فإنّ القدرة الحاسوبية تتضاعف كل سنتين، وهذا يعتبر نمواً سريعاً جداً. وللحقيقة إنَّ قانون “مور” ليس قانوناً بالمعنى الكلاسيكي. بل هو ملاحظة درجة النمو السريع للقدرة الحاسوبية على مرِّ السنين. وقد طرحه غوردن مور Gordon Moore الذي كان الرئيس التنفيذي لشركة انتل أكبر شركة إنتاج دارات مدمجة في العالم.

لعلَّ هذه الأرقام قد تكون مبهمة بالنسبة لنا، ولكن بمقارنة بسيطة، نرى أنَّ في أجهزة الموبايلات التي نحملها في أيدينا اليوم ونعتبرها من بديهيات حياتنا عدداً من الترانزستورات يقدر بالمليارات، وبالمقارنة، نجد أنَّ الكمبيوتر الذي استخدمته وكالة الفضاء الأمريكية ناسا Nasa للوصول إلى القمر كان فيه 29 ألف ترانزستور فقط.

ولكن الإنسان لم يقف عند هذا الحد، فاليوم لدينا نوعاً جديداً من الكمبيوترات تسمى الكمبيوترات الكمية، ومؤخراً أعلنت شركة غوغل عن كمبيوترها الكمي الجديد Quantum Computer، وهو أسرع بمئة مليون مرة من أي كمبيوتر موجود حالياً. وباستخدامه يمكننا فعل أشياء كانت تعتبر من المستحيلات. إذاً المستحيل اليوم ليس مستحيلاً غداً مع تطور قدرات الكمبيوترات بشكل أسّي.

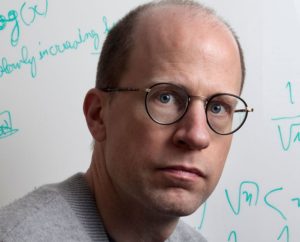

إنَّ هذا التطور السريع للقدرة الحاسوبية، هو الحجر الأساس الذي دفع الفيلسوف السويدي نيك بوستورم Nick Bostrom، الذي يُعتبر الأب الفعلي لفرضية المحاكاة، لكتابة ورقة بحثية عام 2003 بعنوان “هل نعيش في محاكاة حاسوبية؟”. أوضح نيك أنَّ الأجيال القادمة قد تمتلك أجهزة كمبيوتر ضخمة يمكنها تشغيل محاكاة تفصيلية لأسلافهم، والتي تُعرف أيضاً باسم “محاكاة الأسلاف”، والتي يتم فيها محاكاة الكائنات ودمجها بنوع من الوعي الاصطناعي.

وأوضح: “إذن قد يكون الأمر حقيقة بأن الغالبية العظمى من العقول مثل عقولنا لا تنتمي إلى العرق الأصلي، بل تنتمي إلى الأشخاص الذين يحاكيهم المتحدرين المتقدمين من العرق الأصلي. من الممكن بعد ذلك القول، إذا كان هذا هو الحال، أنه من المنطقي الاعتقاد بأننا من بين العقول المحاكاة وليس بين العقول البيولوجية الأصلية “.

كتب بوستروم أيضاً أنَّ هذا النوع من “جهاز محاكاة ما بعد الإنسان” سيحتاج إلى قوة حاسوبية كافية لتتبع “حالات الوعي التفصيلية في جميع العقول البشرية في جميع الأوقات”.

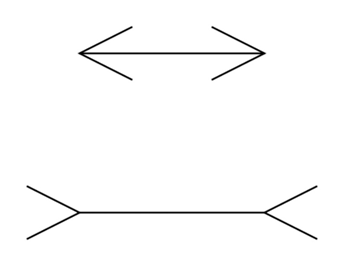

ولكن هل من المعقول أننا نعيش في محاكاة ولم نلاحظ ذلك كبشر؟ لنرى مثلا إحدى أبسط صور الخداع البصري. فعلياً إنَّ عقلنا يحاول أنّ يؤكد لنا أنَّ الخط الأعلى أصغر من الأسفل (ما بين رؤوس الأسهم) ، ولكن الحقيقة هي أنهما متساويان في الطول

وإذا ما قمنا بالغوص أكثر في موضوع دقة حواسنا في تلقي المعلومات، نرى أنَّ العقل البشري ليس أنجح الادوات في تحديد الواقع الحقيقي.

ومنه يذهب بعض المؤيدين لهذه الفرضية في مناقشة لتفسير الثوابت الفيزيائية “العشوائية” على أنها ثوابت وضعها مبرمج هذه المحاكاة التي نعيش فيها. مثل سرعة الضوء (رقم عشوائي 299,792,458 متر بالثانية) أو ثوابت الرياضيات( , , ). فهي ثوابت لا يمكن تفسيرها، ولكن يمكن فقط قياسها أو حسابها. أو مثلاً أيضاً ظواهر الفيزياء الكمية التي لا يوجد فيها أي أساس أو سبب منطقي ولكنها حقيقة واقعة.

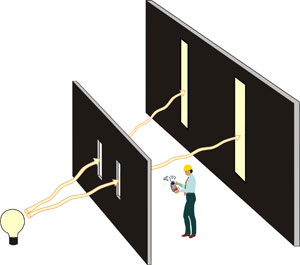

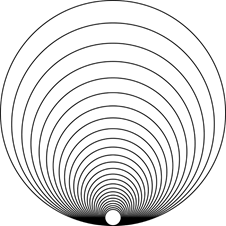

لعل من أهم التجارب التي تصب في مصلحة فرضية المحاكاة هي تجربة “الخيار المتأخر في تجربة الشق المزدوج” The delayed-choice double slit experiment لمعرفة ماهية الضوء

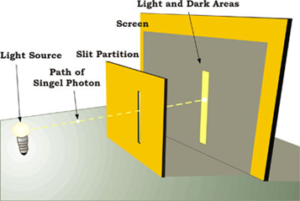

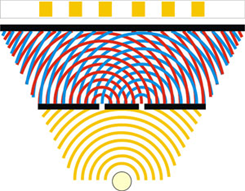

في بداية تجربة الشق المزدوج يتم تسليط ضوء على شق معين، فتكون النتيجة منطقية حيث أن الضوء يسقط على الشاشة الخلفية كخط واحد

وبناء على اعتبار الضوء مجموعة فوتونات فإنه من المتوقع عندما نسقط الضوء على شقين فإنه سيسقط على الشاشة الخلفية كخطين

لكن في الحقيقة هذا لا يحدث ! بل تظهر ظاهرة غريبة بأن الضوء يسقط في عدة خطوط

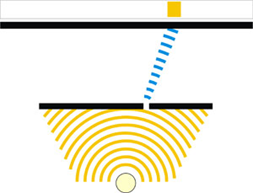

السبب في ذلك أن الضوء يتنقل كأمواج، فإذا تخيلت أمواج مياه تنتقل عبر هذه الشقوق فستعطي نفس النتيجة. لذلك وبهذه التجربة تم إثبات أن الضوء أمواج.

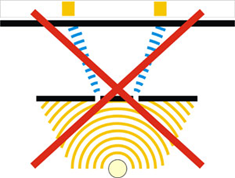

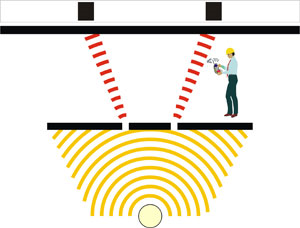

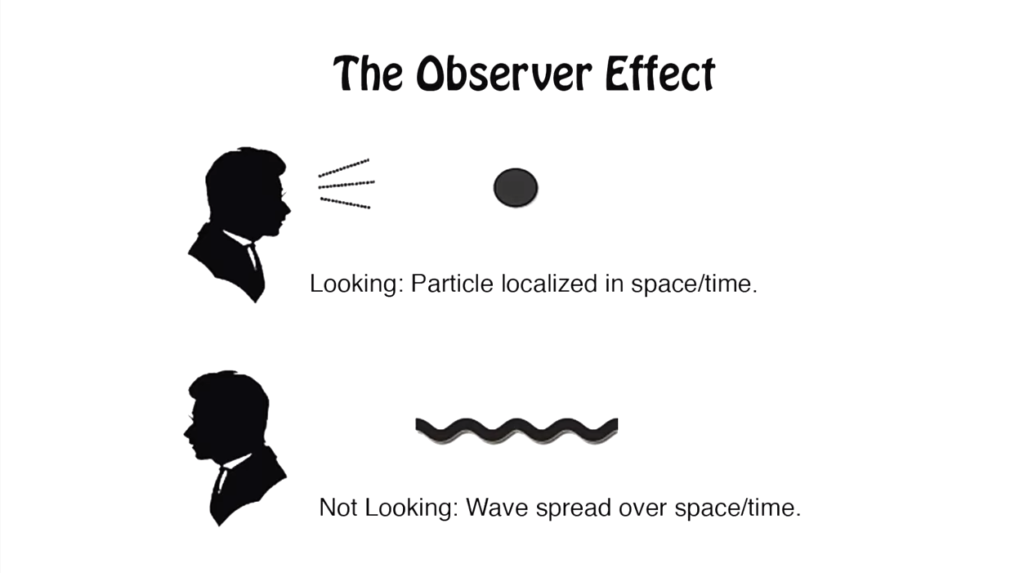

ما علاقة هذه التجربة بفرضية المحاكاة ؟ للحقيقة العلاقة تكون في ظاهرة غريبة جداً وهي أنه إذا ما قررنا أن نضع حساسات لمعرفة في أي شق عبرت الفوتونات فإن ظاهرة الأمواج تختفي تماماً وتصبح الفوتونات تتصرف كجزيئات وليس كأمواج.

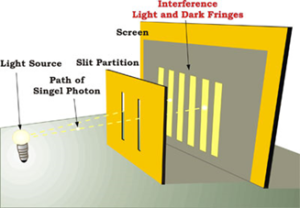

لكن الأشدَّ إثارة في الموضوع أنه اذا قمنا بتعديل التجربة وقرر المراقب عدم تحسس في أي شق تعبر الفوتونات في اول التجربة وقرر “تأخير خياره” في القياس إلى ما بعد عبور الفوتونات للشقوق وفي لحظة عشوائية قرر بدء القياس، فإننا في أول التجربة نكون نشاهد ظاهرة أمواج وفي تلك اللحظة بالذات تنقلب الظاهرة إلى ظاهرة جسيمات. وكأن خيارنا في مراقبة الضوء يؤثر على سلوكه! فتصّرف الفوتونات يصبح تابعاً لمعلوماتنا وما نعرفه عنها في تلك اللحظة أو ما سنعرفه عنها في المستقبل. فإذا كنا في لحظة ما نعلم أن الفوتون له احتمالين أن يمر من أحد الشقين، فإنّه سيتصّرف كذلك ويعطينا تأثير موجات، وإذا كنا في لحظة أخرى نعلم تماماً من أي شق سيمر فإنه سيتصرف كذلك ويعطينا تأثير جزئيات ! وكأن الفوتونات تستطيع التنبؤ بالمستقبل وبالأفعال التي سنقوم بها؟ وهذا غير منطقي في نظرتنا المادية للكون ولا يمكن تفسيره إلاَّ إذا كان الكون نفسه محاكاة كل جزيئاته وأحداثه مرتبطة ببعضها في كل الازمنة (فيديو شرح التجربة في أخر المقال)

كل هذه الظواهر الغريبة تدفعنا للشك؟ فهل عالمنا مبرمج مسبقاً لجعلنا نعيش في وهم حقائق فيزيائية؟ وهل يعقل أن هناك (مبرمج ما) قد قام ببرمجة عالمنا الذي نعيش فيه بكل حدوده وتفاصيله؟

وصف أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك، ديفيد تشالمرزDavid Chalmers ، الكائن المسؤول عن هذه المحاكاة الواقعية التي قد نكون او لا نكون فيها بأنه “مبرمج في الكون التالي” ، ربما قد نعتبره نحن البشر إلهًا من نوع ما ولكن ليس بالضرورة بالمعنى التقليدي. قال تشالمرز: ” هو أو هي قد يكون مجرد مراهق أو مراهقة ، يقوم بالبرمجة على جهاز كمبيوتر وتشغيل خمسة أكوان في الخلفية … ولكن قد يكون شخصاً كامل المعرفة والقوة في عالمنا الذي نعيش فيه”

هذه الفرضية رائجة في أوساط الكثير من المتنورين ومن بينهم رائد الأعمال التكنولوجي إيلون موسك Elon Musk ، الذي اشتهر بالقول بأن احتمال أن لا نكون نعيش في محاكاة هي “واحد من بين المليارات”. بالنسبة لطريقة تفكير موسك الفريدة، فإن أقوى حجة على احتمال وجودنا في محاكاة هي أنه ، كما قال في عام 2016 ، “قبل أربعين عامًا ، كان لدينا لعبة بونج، مستطيلان ونقطة … هذا ما كانت عليه الألعاب. الآن، بعد 40 عامًا، لدينا محاكاة واقعية ثلاثية الأبعاد مع الملايين من الأشخاص يلعبون في وقت واحد، وهي تتحسن كل عام. وقريباً سيكون لدينا واقعاً افتراضياً. إذا افترضت معدل تحسن مهما كان صغيراً فالنتيجة أن الألعاب ستصبح غير قابلة للتمييز عن الواقع “.

يخالف نيل دي غراس تايسون في نظرته لهذه الفرضية ايلون موسك، اذ يقول” تخيل أن هناك طاقة حاسوبية خارقة في المستقبل لمحاكاة عالم، بكل دقة، يحوي كل أنواع الحياة الحية ومحاكاة كل عصبون، وضمنياً محاكاة شعور “الارادة الحرة”. ثم تطور هذا العالم الموجود داخل محاكاة وطور هو بنفسه قدرة حاسوبية ليقوم بإنشاء محاكاة بدقة خارقة داخله ومن ثم هذه المحاكاة تقوم ببناء عالم داخلها وهكذا في سلسلة لا نهائية … فإذا أغمضت عينيك ورميت حجرة على أي عالم ستسقط هذه الحجرة في أول عالم حقيقي أو في أحد مليارات العوالم المحاكاة؟ … لكن لنقف ونفكر قليلاً: ما هو الشيء المشترك بين كل هذه العوالم؟ إنّه القدرة على خلق محاكاة دقيقة جداً لتحاكي نفسها. فهل نملك هذه القدرة حاليا؟ بالطبع الجواب لا… ما يعني أننا إما أن نكون في العالم الحقيقي الأول.. أو نكون في أخر الحلقة في طريقنا لنطور هذه القدرة. إذاً احتمال وجودنا في محاكاة هو %50

قد نتساءل، لماذا يهم أي من هذا؟ ما هو الغرض من إثبات أو دحض أن الحياة كما نعرفها هي مجرد بناء رقمي والوجود مجرد محاكاة معقدة للغاية في أرض افتراضية لشخص ما؟

يقول ريزوان فيرك مؤلف كتاب “فرضية المحاكاة” جواباًعلى هذا السؤال “أنه ببساطة الحقيقة. بشكل أدق حقيقتنا.”

إذا كنا بالفعل موجودين داخل لعبة فيديو تتطلب من شخصياتنا (أي نحن) أداء مهام وإنجازات معينة من أجل التقدم (“المستوى الأعلى”)، ألن يكون من المفيد معرفة نوع اللعبة التي نحن فيها لزيادة فرصنا في البقاء والازدهار؟” أعتقد أن معرفة هذا الجواب سيغير العالم.. مهما كان نوع هذا العالم.

فيديو يشرح بشكل مبسط تجربة الخيار المتأخر

,

,  ,

,  ). فهي ثوابت لا يمكن تفسيرها، ولكن يمكن فقط قياسها أو حسابها. أو مثلاً أيضاً ظواهر الفيزياء الكمية التي لا يوجد فيها أي أساس أو سبب منطقي ولكنها حقيقة واقعة.

). فهي ثوابت لا يمكن تفسيرها، ولكن يمكن فقط قياسها أو حسابها. أو مثلاً أيضاً ظواهر الفيزياء الكمية التي لا يوجد فيها أي أساس أو سبب منطقي ولكنها حقيقة واقعة.

أستاذ منير:

المقالة تفتح أمامنا نافذة نادرة نرى من خلالها جانبا راهنا من التفكير في عصرنا الذي نوجد فيه كمستهلكين سيئين، ولا نعيشه ولا نساهم فيه أو نضيف اليه إلا في حالات وعبر أسماء نادرة، فلنحاول في الأقل أن نفهمه إذن، ومقالتك هنا تلقي بخيط ضؤ أمامنا، الجهد واضح ولك الشكر مني قارئاُ. لي تعليق بسيط لا يتناول الفكر في ذاته ولا يقدم موقفا منه أو حكما عليه، ومع هذا أرى له ضرورة أقله من الناحية التاريخية.

أفلاطون أظنه المصدر الحقيقي وربما الأول لهذه الافكار التي تعود في عصرنا الخرافي-العلمي مصحوبة بترسانة معقدة من النظريات العلمية والاستنتاجات الأقرب إلى العلموية. أفلاطون أول الفلاسفة العظام وأول من شيد من الفلاسفة نظاما فلسفيا ومنهجا في التفكير والتحليل، على النقيض من معلمه سقراط الشفاهي ونبي الحوار وفيلسوفه وشهيد التنوير الأول. وقد سار على هدي أفلاطون في النظام والمنهج تلميذه أرسطو الملقب بالمعلم الأول والذي حفظه لنا تلميذه العظيم ابن رشد.

يرى أفلاطون أن العالم الحقيقي هو عالم المثل أو الأفكار وهو عالم الثبات والديمومة وما العالم المادي، المتغير، عالم “الكون والفساد سوى “محاكاة” أو انعكاس مشوش له. ومثال “الكهف الأفلاطوني” معروف استعاره افلاطون لتوضيح ما أراده هنا ولشرح الفكرة وتبسيطها لتلاميذه في الأكاديمية .

يعتبر أفلاطون النفس البشرية جوهر اً خالداً، وأنها كانت تحيا في عالم المثل في حياتها الأولى، قبل أن تنحدر وتتصل بالجسد في حياتها الراهنة. مهم هنا أن ننتبه إلى أن المعرفة عند أفلاطون ليست كشفاً كما نفهمه نحن، بل “تذكر ” لما عرفناه، عندما كنا ننعم بالحياة العلوية، عندما كنا جزءا من عالم المثل، المعرفة البشرية استعادة لما مضى، والجهل نسيان.

أمر آخر قد يكون هاماً للفنانين، وخصوصا الشعراء الذين منعهم من الاقامة في جمهوريته، الفن والشعر صورة عن صورة أو هو انعكاس ثان، للعالم المادي الذي هو انعكاس أول لعالم المثل.

لا يوجد فكر غربي إلا وتعمد بمياه إغريقية. أو هكذا يبدو.

شكراً جزيلاً لهذه الاضافة الغنيّة