هل تساءلت يوماً كيف أنّ ما تبحث عنه على «غوغل» تجده إعلاناً على منصات التواصل الاجتماعي؟ وكيف أنّ ما تفكّر فيه، في أغلب الأحيان، يظهر أمامك على الشاشة؟ أليس غريباً أن تلتفت لأمرٍ معيّن في فيديو على «تيك توك» قبل أن تظهر أمامك فيديوهات تحوي الأمر نفسه على المنصّة؟ أهذه كلّها كانت خياراتك أم أنّ حفرة الأرنب عميقة لدرجة أنك بتّ سائراً أعمى يقوده الذكاء الاصطناعي في عالم الأصفار والآحاد؟

الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) أمر حديث نسبياً، وهو مصطلح خرج إلى النور في خمسينيات القرن الماضي. وجود آلة بهذا المستوى كان حلماً ساور البشرية منذ القدم (ما بعد حشائش السافانا ربّما). وهي بالفعل فكرة مغرية للغاية، أن تتواجد آلةٌ تفهم ما نأمرها به وتنفّذه من دون تردّد أو تراخٍ. آلة ذكية، تستطيع تنفيذ المهام المملّة والطويلة خلال ثوانٍ وبأقلّ تلميح ممكن. إنها الآلة التي وضع بها الإنسان ذكاء وقدرة. وها نحن اليوم نقف على أعتاب الولادة الثالثة للإنترنت، فيما جموع المستخدمين تقف أمام بوابة «الميتافيرس». أينما ولّيت وجهك الآن، ستجد أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح جزءاً من يوميات الحياة. جزءاً من اختيار الأفلام والمسلسلات التي تُعرض على المستخدم، وجزءاً من نظام الرعاية الصحية لتشخيص الإصابة بأمراض مستعصية بدقّة كبيرة، وجزءاً من الآلة العسكرية التي تتصرّف بعقل واحد وتأخذ قرار استهداف «الأعداء» من تلقاء نفسها. ما هو هذا الذكاء؟ كيف يُبرمج؟ كم من نواح يمكنه قولبة مساراتها؟ لمَ نحتاجه في عالم الديجيتال والبيانات الكبرى؟ ثمة الكثير من الأسئلة، لكنّ الأهم أنّ ملكية هذا الذكاء والقدرة على إدارته أتت بعد عقود من الأبحاث العلمية والتطوّر، وبعد إنفاق تراكمي هائل في هذا المجال مارسته الدول والشركات والمنظّمات… لذا أهمية التطوّر متّصلة بمن هو قادر على إنفاق المزيد، أو الحصول على التكنولوجيا وتطويرها. حالياً، الفكر الرأسمالي يسيطر على هذا العالم لأن قياداته السياسية لديها ما يكفي من المال والنفوذ لتكون منتجاتها سائدة في العالم واقتصاداتها مهيمنة على باقي الأسواق. هذا الفكر يُمكن اختصاره ببضعة حكومات أو ببضعة شركات في مجالات مختلفة، وهو اليوم يستخدم قدراته التكنولوجية لتنميط أعمال البشر.

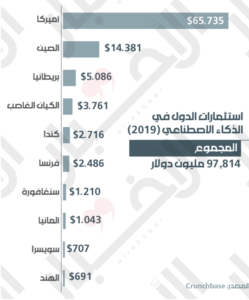

صناعة الذكاء | أنقر على الرسم البياني لتكبيره

من التجميع إلى التحليل

بين عامي 1991 و2004، كانت طبيعة شبكة الويب مختلفة عن النسخة الحالية التي يستعملها المستخدمون. كان اسمها «ويب نسخة 1»، وكانت أشبه بموسوعة ضخمة يستهلك منها المستخدمون المعلومات التي أمامهم. إنما منذ 2004 ولغاية اليوم، تطوّرت الشبكة وأصبحت هي أيضاً تأخذ البيانات من المستخدم وبات اسمها «ويب نسخ 2». ومع الوقت، وتصفّح المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي ومحرّكات البحث، بدأت الأخيرة تجمع بيانات المستخدمين من أجل خدمتهم «بشكل أفضل». تكدّست هذه البيانات بشكل مركزي لدى شركات. وهذه الأخيرة صارت حارسة بوابة الإنترنت (غوغل، فايسبوك، أمازون، تويتر، آبل، مايكرسوفت). وبعقل تجاري يبغى الربح، تنبّهت الشركات إلى أن هذه البيانات يمكن تحويلها إلى منتجات قابلة للبيع سمّيت لاحقاً «الإعلانات الموجّهة». بهذا المعنى، هناك خوارزميات ذكاء اصطناعي موجودة في منتجات عمالقة «وادي سيليكون»، تعمل على معالجة هذه البيانات وتصنيفها واستخلاص نتائج منها. هكذا صار الذكاء الاصطناعي يعلم الكثير عن كل مستخدم ويكوّن ملفاً سلوكياً عنه فيه شخصيّته وعاداته وأقرباؤه وأصدقاؤه وصلاته بالعالم أو مدى ابتعاده عنه، وكيف يتعامل مع هؤلاء وأوقات فراغه وشعوره وتوجهاته السياسية والثقافية والجنسية وكل ما يدور في خلده… والكثير الكثير أيضاً مما يتيح للذكاء الاصطناعي اعتبار هذا المستخدم هدفاً لتوجيه هذا الإعلان أو ذاك. طبعاً الإعلانات مدفوعة من طرف المعلن الذي يأمل أن تلقى منتجاته رواجاً لدى المستخدمين المستهدفين.

هكذا يقوم تطبيق «تيك توك» بإظهار المزيد من المحتوى الذي يلفت اهتمام المستخدم من أجل أن يبقى وقتاً أطول على المنصة. وبالمنطق نفسه، تظهر صفحات معينة أمام مستخدمي فايسبوك، وتظهر سريعاً تكملة العبارة أو الخيارات المتاحة في إطار البحث نفسه، أمام مستخدمي غوغل… بهذا المعنى هذه المنصات كأنها تعيش فينا. نعتقد نحن بشكل زائف أننا نعيش فيها، إلا أن الحقيقة هي العكس تماماً.

لكن كيف يحصل ذلك؟ عملياً، ينتج أي فرد حول العالم كمية كبيرة من البيانات يومياً. بحسب دراسة قامت بها جامعة «نورث إيسترن» عام 2016، تبين أنه في كل ثانية، ينتج كل مستخدم حول العالم نحو 1.7 ميغا بايت من البيانات! وفي دراسة قامت بها «SG Analytics» العام الماضي، أظهرت أن 2.5 كوينتيليون (مليون مليار) بايت من البيانات يخلقها سكان كوكب الأرض يومياً! وبحسب موقع «Racont، إن السيارة الذاتية القيادة، تنتج وحدها 4 تيرا بايت من البيانات في النهار الواحد. إنه عالم البيانات الكبرى، ومن المستحيل لأي مجموعة بشرية أن تستطيع تحليل ذلك كلّه. لذا، أصبح تطوّر الفرد والجماعة مرتبطين بالتّوصل إلى آلية لمعالجة هذا الدفق الهائل من البيانات واستعمالها.

هكذا ولد الذكاء الاصطناعي. كسب الحروب والاستيلاء على الموارد ورسم الاستراتيجيات وغسل العقول وسواها، هي محور اهتمام هذا الذكاء. سيكون أداة للحروب السياسية والاقتصادية والصحية والقومية والعرقية والدينية وأي حرب أخرى… وهذا ما يستدعي سباقاً دولياً للتسلّح الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي.

أيّ مستوى من الذكاء؟

من المهم الإشارة إلى أن هذا الذكاء لم يأت صدفة أو نتيجة مشروع ما امتدّ على بضع سنوات، بل هو نتاج عقود من تطوّر البشرية، وإنفاق الموارد والأبحاث العلمية والتجارب. كل ذلك تركّز ببناء نظام حاسوبي قادر على تأدية مهام تحتاج إلى تعلّم بعض أنماط الذكاء البشري؛ مثل الإدراك البصري، والتعرّف على الكلام، واتخاذ القرار، والترجمة بين اللغات، وفي مجالات كالطبابة والبورصة والتسويق والمراقبة والعسكر.

وقد تجاوز هذا التطوّر المراحل البدائية، وبات الذكاء يصنّف بين ضعيف، وعام، ومتفوّق:

– الذكاء الضعيف أو «Artificial Narrow Intelligence»، أو الذي يعبّر عنه أحياناً بـ«.Weak A.I» يستخدم في السيارات الذاتية القيادة كالتي تصنعها «تيسلا»، والمساعدة الإلكترونية «أليكسا» من شركة «أمازون». هذا المستوى من الذكاء الاصطناعي الضعيف هو ذكاء اصطناعي يركز على مهمة واحدة محدّدة. ويكون محترفاً بها. وعلى عكس تعريف الذكاء: القدرة على استخدام المعرفة والخبرات السابقة في حل مشكلة جديدة. فهذا الذكاء لم يتمكّن بعد من إسقاط تجاربه على نواحٍ أخرى في الحياة كأن تستعمل خبرة قيادة السيارة في سبيل قيادة الدراجة النارية. هنا، يقوم المبرمجون والخبراء حول العالم بتدريب نُسخ عديدة من الذكاء. بمعنى آخر، ليس هناك ذكاء اصطناعي واحد يستخدمه كل الناس، بل هناك نُسخ خلقتها شركات وأفراد، وقامت بتربيتها وتدريبها على الاحتراف بأمر واحد معين. وهذا التدريب يكون بشكلين: أسلوب تعلّم الآلة (Machine Learning) وأسلوب التعلّم العميق (Deep Learning).

– الذكاء الاصطناعي العام ما زال أمراً خيالياً يتوقع العلماء ولادته عام 2040. يمتلك القدرة على أداء أي مهمة فكرية يستطيع الإنسان القيام بها. وعلى عكس الذكّاء الضعيف، فإنه سيكون قادراً على استخدام معرفته المسبقة لحل مشاكل جديدة لم يتعرض لها بعد. عملياً، الجهة التي تصل إلى هذا النوع من الذكاء الاصطناعي، سترتقي مباشرةً في كل المجالات، وسيكون من شبه المستحيل اللّحاق بها من قبل الدول المنافسة، إلا عبر ذكاء اصطناعي عام آخر، بُني عقله بشكل منافس للذكاء الآخر. يمكن القول إنه ذكاء اصطناعي عام «قومي».

– الذكاء الاصطناعي المتفوّق. الحديث هنا هو عن أمر خارق يتجاوز كل الذكاء البشري. «الأبوكاليبس» حرفياً. كل ما اختزنته البشرية من علوم وخبرات وتراكم للمعرفة، سيتخطّاها الذكاء الاصطناعي المتفوّق ويستمر في الارتقاء كل لحظة، ويُعيد كتابة برمجته. هذا الذكاء سيتصرّف ويتحدّث بشكل لن يكون مفهوماً للبشر. وتسمى هذه اللحظة المتخيّلة في المستقبل «تفرّد الذكاء الاصطناعي» A.I. Singularity.

التدريب على التفكير

من دون الغوص بشكل كبير في كيفيّة عمل تقنيات تدريب الذكاء الاصطناعي، فإنه يمكن وصفها بالآتي:

لنفترض أن مبرمجاً يريد صنع ذكاء اصطناعي قادر على تمييز الصور التي تحوي أحصنة، سيقوم المبرمج بتغذية الذكاء الاصطناعي بملايين الصور التي تحوي أحصنة بأشكال وزوايا مختلفة (هذه المرحلة تستغرق من عدة أيام إلى أسابيع). هنا، يكون أصبح لدى المبرمج ذكاءً اصطناعياً محترفاً في رصد الأحصنة. هدفه الوحيد في هذا الوجود. وسيكون قادراً على تحليل ملايين الصور وتحديد التي تحوي أحصنة منها خلال ثوانٍ. وهناك أسلوبان للوصول إلى النتيجة السابقة: أسلوب تعلّم الآلة (Machine Learning) وأسلوب التعلّم العميق (Deep Learning).

1- أسلوب تعلّم الآلة (Machine Learning): هذا الأسلوب ينقسم بدوره إلى 3 تقنيات تندرج في الخانة نفسها، تقنيّة التعلّم تحت الإشراف «Supervised Learning» حيث تكون الأشياء مصنّفة من قبل المبرمج مسبقاً. وبالعودة إلى المثل السابق عن الأحصنة، سيتوجّب على المبرمج قبل بدء عملية التدريب أن يصنّف البيانات بأسماء وتحديد ما يتوجب على الذكاء البحث عنه. تقنية التعلّم دون إشراف «unsupervised learning» ذات التقنية السابقة لكن دون تدخّل المبرمج في تحديد البيانات. والتقنية الأخيرة التعليم المعزّز «Reinforcement Learning»، وهي الأجمل بين ما سبق، حيث يكون الذكاء الاصطناعي هنا عبارة عن طفل بلا هدف، لكن يُترك وحده كي يتعلّم كيفيّة التصرف عبر تأدية أشياء معيّنة ثم ينتظر نتيجة ذلك.

هذا الأسلوب ضروري في البيانات السّحابية وإنترنت الأشياء (Internet of Things) ووسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم التعامل مع البيانات الكبرى، كما يُساعد في تحسين عملية صنع القرار، والعثور على الأنماط المخفيّة، بناء النماذج التنبؤية، لكنه ضعيف في حلّ المسائل المعقدة والمتعلقة بالتعرف على الأشياء أو التعرف على خط اليد مثلاً.

2- أسلوب التعلّم العميق (Deep Learning)، وهو طريقة تدريب تقلّد آلية عمل الدماغ البشري، وهو جزء من مجموعة أوسع من أساليب التعلم الآلي القائمة على الشبكات العصبية الاصطناعية. يمكن أن يكون التعلّم تحت إشراف أو شبه خاضع للإشراف أو بدون إشراف.

مستوى التطوّر الحالي

في ما يلي نقدّم مجموعة أمثلة عن الذكاء الاصطناعي المستخدم حالياً:

– يُعد مصرف «جاي بي مورغان» أحد أكبر المصارف في الولايات المتحدة. يعمل لديه أكثر من 240 ألف موظف. بعض هؤلاء الموظفين هم محامون وموظفو قروض يقضون ما مجموعه 360 ألف ساعة كل عام في معالجة عدد كبير من المهام العادية، مثل تفسير اتفاقيات القروض التجارية. لكن ذلك كلّه تغير، عندما وظّف المصرف برنامج «COiN»، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي، وتمكّنت الشركة من تقليل الوقت الذي تقضيه في هذا العمل إلى ثوانٍ! عمل مئات آلاف الساعات انتهى في لحظات.

– خدمة الإكمال التلقائي (AutoComplete) من محرّك البحث الشهير «غوغل». هل حاولت البحث عن أمر ما على «غوغل»، وبمجرد كتابة الكلمات الأولى من السؤال، يقوم محرّك البحث بإكمال الجملة والتي غالباً ما تكون صحيحة؟ هذه الخدمة باتت جيدة لدرجة قد يظن البعض أن «غوغل» تعلم ما يدور في خلدنا. علماً بأن ذلك صحيح… نوعاً ما. إذ خلف هذه الخدمة ذكاء اصطناعي، تجمع خوارزمياته البيانات عن المستخدم طيلة الوقت، وعندما قرّر الأخير استخدام محرّك البحث، تنبّأ الذكاء الاصطناعي بما قد يحاول البحث عنه وعبّر عنه بإكماله الجملة.

– عام 2014، قال كبير علماء البيانات في منصة «نيتفليكس»، محمد صباح، إن «75% من المستخدمين يختارون الأفلام بناءً على توصيات الشركة، وتريد نيتفليكس زيادة هذا الرقم». يعني أن ثلاثة أرباع مستخدمي المنصة، شاهدوا أفلاماً قام الذكاء الاصطناعي بتوصيتهم بها، نتيجة جمع الخوارزميات بيانات عن كل ما شاهده المستخدم سابقاً على المنصة، ومن ثم استنتج الذكاء الاصطناعي أن عرض أفلام بمحتوى معين لهذا المستخدم، سيضمن مشاهدته لها، أي وقتاً أطول على المنصة! وهنا، تمت ممارسة توجيه على المشاهد من دون أن يدري شيئاً. فقد خلق له الذكاء الاصطناعي فقاعة خاصة به، واستمر في تغذيتها بأفلام جديدة محدّدة.

– يمكن للطائرات من دون طيار العسكرية ذاتية القيادة أن تطير بنفسها إلى موقع محدّد، واختيار أهدافها والقتل من دون مساعدة عامل بشري عن بُعد. من المعروف أن مثل هذه الأسلحة قيد التطوير واسمها «Loitering Munition»، ومنها طائرات «هاربي» الإسرائيلية، والتي استخدمتها أذربيجان في حربها على أرمينيا. ويصف موقع شركة «صناعات الفضاء الإسرائيلية» والتي تنتج تلك الطائرات، بـ«أطلق وانس»، حيث أنه بعد إطلاق تلك الطائرات من آليات تشبه راجمات الصواريخ، يمكن لها أن تحوم فوق المنطقة المستهدفة لعدة ساعات، وعند رصدها لآليات «العدو» وبالأخص أجهزة دفاعه الجوية، تتخذ تلك الطائرات قرار الاستهداف من تلقاء نفسها دون أي مساعدة بشرية، فتتوجه نحو الهدف وتنفجر به.

ففي شهر آذار من العام الماضي، ووفقاً لتقرير نشرته للأمم المتحدة عن الصراع العسكري في ليبيا، تبيّن أن طائرة من دون طيار تُعد في خانة «أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة» التي «تمت برمجتها لمهاجمة أهداف دون الحاجة إلى اتصال بين المشغّل والذخيرة»، طاردت أهدافاً من دون أن يطلب منها أحدٌ ذلك. وبحسب التقرير، كانت الطائرات من دون طيار القاتلة من طرازات «Kargu-2» تركية الصنع، وهي قادرة على حمل رأس حربي يزن كيلوغراماً واحداً أو نحو ذلك. لكن التقرير لا يذكر صراحة أن «منظومات الأسلحة الفتّاكة ذاتيّة التشغيل» قتلت أحداً. غير أن صحيفة «نيويورك تايمز»، نشرت معلومات إضافية عن الحادثة وقالت إن الطائرة كانت مزودة بنظام ذكاء اصطناعي، ونقلت الصحيفة عن زاكري كالنبورن، مختص في دراسة حروب الطائرات من جامعة «ماريلاند»، قوله إن التقرير يشير إلى أنها أول عملية يقوم بها الذكاء الاصطناعي في البحث عن أهداف أو قتلهم (في حال ثبت ذلك) من تلقاء نفسه. وتجدر الإشارة إلى أن محلّلين آخرين كانوا مشكّكين، وقالوا إن تقرير الأمم المتحدة لم يشر بشكل واضح كم كانت الطائرة «مستقلة» خلال تلك المهمة.

– في صلب موجة انتشار وباء كورونا العام الماضي، تمكنت الصين من إيقاف انتشار الوباء داخل أراضيها عبر تغذية الذكاء الاصطناعي بالبيانات الكبرى، والتي يتم جمعها عبر مئات آلاف الكاميرات الفوتوغرافية والحرارية، والمنتشرة في البلاد أساساً لخدمة نظام الرقابة الاجتماعية. كما عبّر تطبيق هاتفي قام بإرسال بيانات عن انتقال المواطنين لتحليل إن قام أحدهم بمخالطة شخص مصاب. واستطاعت الصين ليس فقط تحديد بؤر انتشار الفيروس، بل أيضاً التنبؤ بأماكن الانتشار المتوقّعة قبل حصولها، وهذا ما جعلها متقدّمة خطوة على الفيروس.

لغات البرمجة لخلق الذكاء الاصطناعي

اللغات التي يستخدمها المبرمجون هي «بايثون» Python و«آر» R و«جافا» Java و«ليسب» LISP و«برولوغ» Prolog و«سي ++» ++C. غير أن أفضل تلك اللغات وأكثرها استخداماً هي لغة «بايثون»، حيث أنها سهلة وبسيطة. كما لها العديد من المكتبات بحيث يمكن للمبرمج أن يستدعي وظيفة «Function» داخل سطور البرمجة التي يكتبها، دون أن يقوم بخلق خوارزميته الخاصة. وهذا من جماليات هذه اللغة.

الذكاء الاصطناعي هو ضرورة بشرية، لكن تركه في يد عمالقة التكنولوجيا يمكن أن يحرفه ليتمظهر على شكل رأسمالية غير آبهة بالعمال والمستخدمين. فعلى سبيل المثال، ووفقاً لتقرير صادر عن «بلومبيرغ»، يتم توظيف وطرد سائقي «Flex»، وهم عمال متعاقدون مع شركة «أمازون» (ليس لديهم امتيازات الحماية التي تؤمّنها الوظيفة بدوام كامل)، عبر أحد التطبيقات. يراقب برنامج ذكاء اصطناعي كل عامل لتحديد ما إذا كان يعمل بالسرعة الكافية، وما إذا كان يقود بأمان كافٍ، وما إذا كان يفي بحصص التسليم الخاصة به بكفاءة. غير أن هذا البرنامج مليء بالأخطاء ويعاقب العمال على أشياء ليست خطأهم، من مشاكل المرور إلى اتجاهات التسليم غير الصحيحة. ولطالما اشتكى العمال من المراقبة غير العادلة ونقص الرقابة البشرية، لكن «أمازون» حافظت على برنامج الذكاء الاصطناعي. حتى إن برنامجاً مماثلاً استُخدم في بعض منشآت «آمازون» الخاصة بتوضيب الطرود، قالوا إنهم اضطروا في أحيانٍ كثيرة إلى أن «يبولوا» داخل عبوات المياه الفارغة! خلال عملهم! خوفاً من آلة عديمة القلب، ستطردهم إذا ما انخفضت إنتاجيتهم.

الصين تسعى للذكاء الأعظم: 150 مليار دولار بحلول 2030

الصين تبذل جهداً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي وهي تطمح لتكون صاحبة الذكاء الاصطناعي الأعظم في العالم. لكن كيف نحدّد الدول أو الشركات الريادية في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في تقرير نشره موقع «فوربس»، يُشير إلى ضرورة مراقبة 4 أمور:

● نشاط الشركات الناشئة: ويشمل ذلك عدد المستثمرين في هذا القطاع.

● نسبة الوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

● نسبة اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاع الخاص.

● المعرفة والمهارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي: مثل الجامعات وعدد براءات الاختراع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المقدمة لكل مليون شخص.

ورغم الجهد الذي تبذله الصين في إطار هذه المستويات الأربعة، إلا أنه على مستوى الشركات وتبنّي القطاع الخاص لهذا المسار، هناك دول أصغر مثل كيان الاحتلال الإسرائيلي وسنغافورة تأخذ زمام المبادرة بشكل كبير، لكن هذا لا يمنع أن يكون أبرز لاعبين على الساحة الدولية هما الصين والولايات المتحدة الأميركية. وبحسب موقع «analyticsinsight»، فقد رسمت الصين لنفسها مهمة امتلاك الذكاء الاصطناعي الأعظم في العالم.

ومن أجل هذه المهمة، أعلن مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، أن البلاد ستصبح الرائدة عالمياً في هذا القطاع بقيمة استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2030. علماً أنها بالفعل الأبرز عالمياً من ناحية أبحاث الذكاء الاصطناعي والتطوير. وإضافة إلى نهم الذكاء الاصطناعي الهائل للبيانات التي يرتقي من خلالها، فإن عدد السكان الكبير في الصين يولّد إمداداً كبيراً للبيانات التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي (نحو 750 مليون شخص يستخدمون الإنترنت داخل الصين). كما نشر العملاق الآسيوي عدداً كبيراً من الأوراق البحثية حول أسلوب التعلم العميق والتي تعد أكثر نسبياً من الدول الرائدة الأخرى.

في المقابل، إن الولايات المتحدة الأميركية تشكّل منافساً قوياً للصين لجهة القوة العظمى في الذكاء الاصطناعي، لكن مستقبلها في هذا المجال غير واضح، بل يتوقع أن تستثمر واشنطن أكثر من 6 مليارات دولار في مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في العام الحالي. لكن لجنة الأمن القومي للذكاء الاصطناعي، تقدّر أن الولايات المتحدة تحتاج إلى إنفاق 32 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة للفوز بسباق الذكاء الاصطناعي مع الصين، من بين منافسين آخرين. ولتحقيق ذلك، اقترح الرئيس جو بايدن إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على العلوم مقارنة مع 0.7%، أي لتصبح قيمة هذه الاستثمارات 418 مليار دولار تقريباً على مستوى الناتج المحلي الإجمالي من العام الماضي مقارنة مع 146 مليار دولار.

إن أهمية الريادة في هذا المجال، أو على الأقل التماهي معه، هي فكرة تعلمها كل الدول والحكومات التي تتطلع إلى المستقبل. ففي إيران مثلاً، ومنذ أيام قليلة ماضية، قال السيد علي خامنئي إن الذكاء الاصطناعي سيلعب دوراً في إدارة مستقبل العالم، ووجّه نحو الاهتمام بهذه القضية والغوص فيها، وأضاف أنه ينبغي أن تصبح إيران من الدول العشر الأفضل في هذا المجال.

—————————————————————–

تنويه: نشر هذا المقال في جريدة الأخبار اللبنانيّة / ملحق رأس المال في 29 تشرين ثاني 2021.

—————————————————————-

مقال مرجعي له صلة مباشرة (راجع): أيها العالم القديم.. وداعاً