[من فترةٍ وصلني من الصحفيَّة الشَّابة المُجتَهِدة (أريج لؤي علي) سؤالان بحثيّان أثارا لديَّ رغبة في العمل عليهما، لتقديم إجابة علميَّةٍ منهجيَّةٍ تسعى لتشكيل إضافة في الحالة الفكرية العربيَّة.

- كيفيَّة استخدام التكنولوجيا لرصد واستهداف الأقليّات العرقيَّة والدّينيَّة.

- عمل وسائل التَّواصل الاجتماعي على تمكين صعود المؤثِّرين الدِّينيين.]

☆ المحور الأول:

لا بُدَّ للتِّكنولوجيا من أن تأخذ لها حيِّزاً في العلاقة مع الشَّأن الذي يتعلَّق بإرهاصات “الهويَّة” والانتماء وتعريف النَّفس والنَّظرة إليها ضمن السياق الاجتماعي والحضاري العام، بما فيه التَّعامل مع “الأقليات” بمختلف مرجعياتها، تماماً كذلك الحيِّز الَّذي تأخذُهُ في مختلف مجالات الحياة ومع تنوُّع الشَّرائح الاجتماعيَّة والوطنيَّة والعلميَّة والمهنيَّة، فليس هناك ثمَّة استثناء في ذلك، لأنَّ الأمر يتعلَّق بالإنسان أولاً الذي يشكِّل الوحدة الأساسيَّة لكل تلك الشَّرائح، كأفراد أو حتَّى كجماعات تحت أو أصغر من الشَّريحة المعنيَّة، وبالتَّالي تُشَكِّلُ وحدات فيها. كما أنَّهُ وبرغم الأهميَّة التي تتَّخِذُها مسألة التَّعاطي مع “الأكثريّات” ولكنَّ الأمر عندما يتعلَّق بما يسمى “أقليّات” يصبحُ أكثر بروزاً وحاجة للبحث والتَّعمُّق، كونه ينطوي على مصاعب “الاعتراف” و”تهديدات الوجود” التي تحكم حيِّزاً مُهمّاً من ذهن “الأقلية” وتالياً تعطيه دوراً أكبر في علاقتها مع محيطها الموضوعي، وقد يكون سبباً جوهريّاً لاضطراب هذه العلاقة.

بما أنَّ التكنولوجيا منتج بشري، يهدف بشكل رئيس إلى خدمة الإنسان أو إلى التَّأثير عليه، إذا أردنا أن نكون موضوعيين، فهو إذاً موجود ومتاح ومن البديهي أو يكون قيد الاستخدام في مجال التَّعاطي مع الملفات الدّينيَّة والطَّائفيَّة والإثنيَّة حيثما ذهبنا في هذا الكوكب، خاصَّةً في المناطق والمجتمعات المُستَهدفة والمنكوبة، كونها تُمَثِّلُ بيئة خصبةً لتلقُّفِ هذا الاستخدام والتَّأثُّر به من جهة، ولأنَّهُ لا بُدَّ للقوى والمرجعيّات السَّاعية للعب الأدوار واستغلال الظُّروف لفرض الأثر وتحقيق المصالح، من أن “تستفيد” من هذا الاستخدام الَّذي وعلى سبيل البحث والاهتمام قد تمَّ العملُ عليهِ أيَّما عملٍ خلال السَّنوات الماضية القاسية والحُبلى بالخسارات على مستوى العالم العربي عموماً، وخصوصاً في الجمهوريَّة العربيَّة السُّوريَّة ومجتمعها المتعب. ولقد حدثَ ذلك على عدَّة صُعد سأمُرُّ على الجانب الديني منها كون عمليَّة السَّبر هذه تهدف للفهم في مسألتين تتقاربان في آليات العمل والتَّشكُّل والاستخدام، وأقصد “الانتماء الديني أو العرقي” عند النظر إليه كحالة “تقسيم اجتماعي على مستوى الوعي”، ويُمكِنني جملُ هذه الصُّعُد في مستويين:

– المستوى الأول: استخدام المؤسَّسات الدِّينيَّة أو المُجتمع الأهلي المنضوي تحتها للتِّكنولوجيا، وهذا يحدُث إمّا لتطوير أداء عمل هذه المؤسَّسات تقنيّاً، خاصَّة وأنَّ الكثير منها يملِكُ مؤسَّسات تعليميَّة أو إعلاميَّة تحتاج للتكنولوجيا في إدارة عملها، أو حتى للقيام به كمثل التعليم “أونلاين”. كما أنَّ كل هذه المؤسَّسات تحتاج للبرامج الرَّقميَّة من أجل إدارتها الماليَّة، وتبرز قيمة ودور ذلك أكثر عندما نتحدَّث عن تلك الجهات النزيهة والَّتي تعمل بشفافيَّةٍ لا تتمشكل مع البرامج التِّقنيَّة، كون هذه الأخيرة تضيِّيق مجالات الفساد وتضييع الملفات.

مما يجب الالتفات له أيضاً، والَّذي يبدو أنَّهُ الجانبُ الأهم ربَّما في دور التِّكنولوجيا على صعيد المؤسَّسات الدِّينيَّة، ألا وهو استخدامها لتطوير خطابها وجعله رقميَّاً عبر إنشاء واستخدام مواقع الانترنت وصفحات التَّواصل الاجتماعي، بغية الوصول لجمهورها من ناحية، ولتحقيق المزيد من الانتشار من ناحيةٍ أخرى عبر مواكبة العصر الرَّقمي الَّذي نعيش فيه. إنَّ بعض مؤسسات المجتمع الأهلي قام بدخول سوق تنظيم دورات التَّدريب والتَّأهيل والورش التَّفاعليَّة عن طريق تطبيقات الشَّبكة. إنَّ هذا المستوى من الاستخدام للتكنولوجيا مثله مثل كل الظَّواهر في الحياة يحمل جوانبه الإيجابيَّةَ وتلك السَّلبيَّةَ أيضاً، فإذا استخدمت التقنية لتطوير برامج التَّعليم والمحاسبة وإدارة المؤسَّسات، أو حتَّى لإيصال خطاب ديني منفتح يعرِّفُ بالمؤسَّسة أو بالجماعة الدِّينيَّة بأفضل صورة.. فهو سيكونُ أمراً جيِّداً. أما إذا كان هذا الاستخدام -وهو كثيراً ما يكون- من أجل بثِّ روح التَّعصُّب واحتكار الحقيقة، فهو سيجنح باتِّجاه السَّلبيَّة وسيكون مصدر خطرٍ على المجتمع.

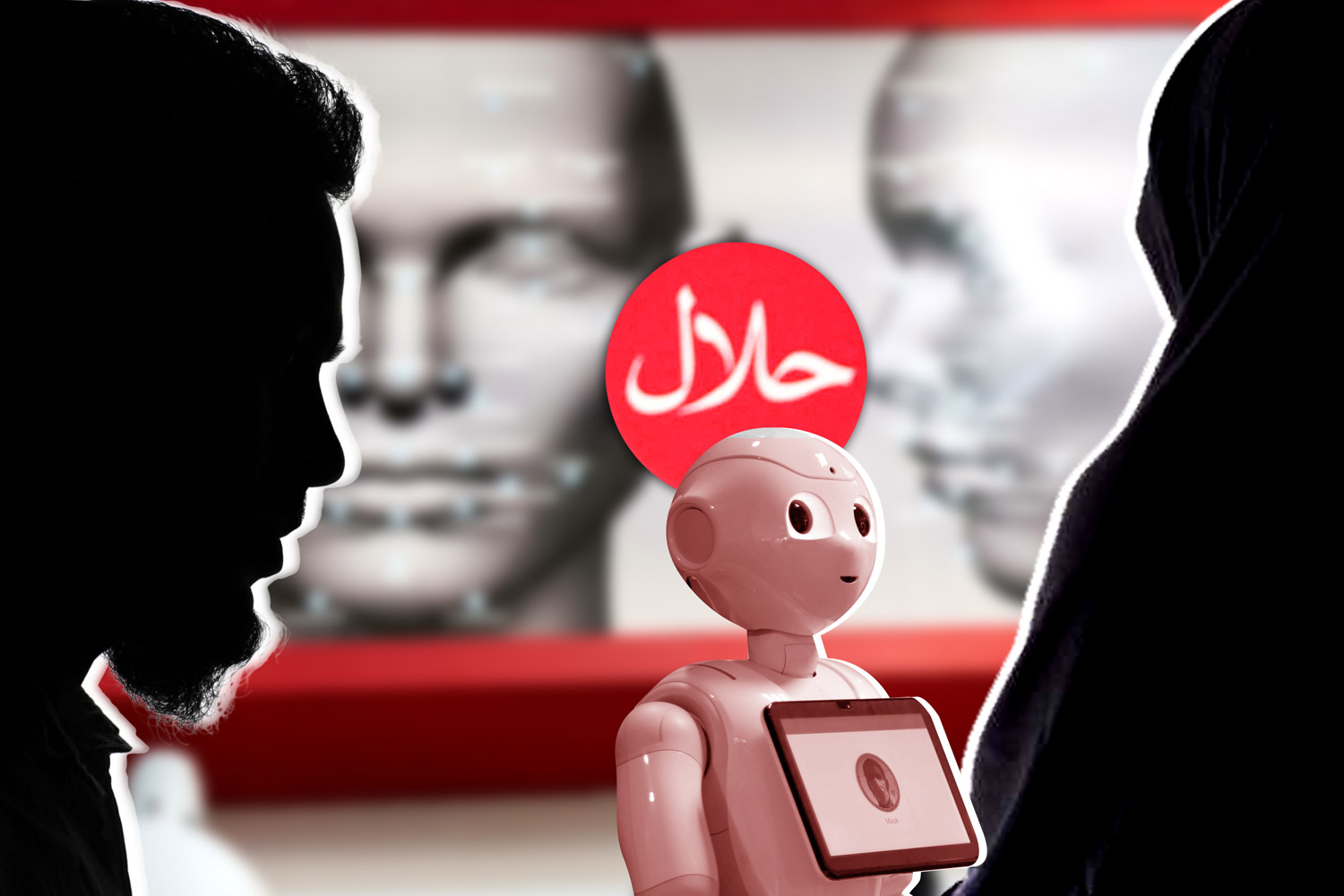

– المستوى الثَّاني: هو إذاً استخدام التكنولوجيا وخاصَّة منصات التَّواصل الاجتماعي -لسهولة ذلك، ولأثره البالغ- من أجل التَّلاعب بالشَّرائح الاجتماعيَّة، وزرع الأفكار المشوَّهة في أدمغتها عن هويتها وانتمائها.

لقد لاحظنا على صعيد المجتمع السُّوري الكثير من محاولات استهداف الهويَّة العربيَّة السُّوريَّة من خلال عناوين “مذهبيَّة وطائفيَّة” تم دمجها بعناوين “المظلوميَّة” أو “التَّصادم مع الواقع الصَّعب عبر ربط ذلك وتعليله بصورة ملتوية” ولقد تمَّ كلُّ ذلك بصورة رئيسة من خلال الصَّفحات التي أنشئت وبدأت تنتشر كالفطر السّام في بيئة الحرب والألم “الخصبة” لنمو نزعات التَّفتيت الاجتماعي وهدم الهويَّة الوطنيَّة أو القوميَّة الاجتماعيَّة. صفحات اختارت لنفسها أسماء طائفيَّة من الواقع أو من التَّاريخ الصحيح أو المُبتكر منهُ حتّى، والَّتي لا بدَّ أنَّها تُدار من غرف مظلمة تخص أعداء هذه الأمَّة.

☆ المحور الثَّاني:

إنَّ وسائل التَّواصل الاجتماعي اليوم تمتلِكُ اليدَ الطُّولى والأثر الأكبر ليس في التَّأثير على الرَّأي العام والخاص، لا بل وفي صناعته أيضاً، وبالتّالي إعطاء التَّوهُّج لهذه الشَّخصيَّة أو لتلك الجهة المؤثِّرة.. وذلك يعود لسهولة التَّعاطي معها ووصولها للجميع دون الحاجة لبذل جهد كالذي يقوم به الباحثون والمختصون، لأنَّ ذلك يُشبه ويُناسِب الطَّبيعة البشريَّة أكثر، وهي ميلها للوصول السَّهل للأمور.

يبدو أنَّ العنصر الأساس في تحقيق الانتشار لشخص أو لصفحة، هو اللَّعب على الغريزة، وذلك من خلال استخدام الإشاعة والصُّورة المُعّبِّرة، والقِصَّة المؤثِّرة ذات الدلالات والايحاءات العاطفيَّة القويَّة، والتي تداعب رغبات وميول البشر الفطريَّة، وتستثمر فيها. فأنت تجد انتشار الأخبار المؤلمة والحزينة والمؤسفة والسَّيئة المُحمَّلة بدواعي الأسى والتَّندُّر على الواقع أو البلد او المجتمع، أكثر بكثير وأسرع من تلك الإيجابيَّة المفيدة.. خاصَّة في المجتمعات المُحبَطة والَّتي تعاني أمنيَّاً واقتصاديّاً، وذلك يعود لأنَّ “الخبر/المادة المُحبِط والغريزي” يُشبه واقع تلك المجتمعات من جهة، ولأنَّه “يُقدِّم إجابات سهلة عن ذلك الواقع وعن أسبابه” دون أن يتحمَّل الشَّخص عناء البحث والتَّمحيص والتَّأكُّد، من جهة أخرى. ليس هذا كل شيء، فإنَّ هذا النَّوع من البث السلبي “للمعلومات” لا يوفِّرُ عناء البحث والتَّحقُّق فحسب، ولكِنَّهُ ينطوي أيضاً على إعطاء المتلقي جرعة من راحة “إلقاء اللوم على الآخر” الآخر “الطائفي أو الإثني أو الاجتماعي أو الرَّسمي” الَّذي “قام هو” بالتَّسبُّبِ بتلك الحالة من المعاناة الَّتي يعيشها المستهدف، وبهذا يتَحقَّقُ هدف جديد من وراء كلِّ هذا التَّحريض، يتجاوز التَّفتيت والتَّجزئة وضرب المكوِّنات، إلى دفعها للاستقالة من دورها في التَّصحيح والنُّهوض، كونها “ليست المسؤولة عن المشكلة”.

في هذا السياق تتقدَّمُ صناعة المحتوى اليوم لِتأخُذ لنفسها حيِّزاً وأهمية متزايدة كون الإنسان يميل بطبيعتهِ للمتابعة والاسترخاء، أكثر بكثير من القراءة والبحث، لأنَّ (المُتابعة) كما نوَّهتُ آنِفاً، تُلبِّي طبيعة الإنسان الميّالةِ للرّاحة والاستمتاع. كما وأنَّها في كثير من الأحيان قابلة للتنفيذ والنَّشر والوصول من قبل شخص واحد فقط، فتحت له “وسائل العصر” من تطبيقات وبرامج ومحركات على شبكة التَّواصُل، مساحة معقولة للحركة والانتشار، خاصَّةً إذا كان ما يقدِّمُهُ من معلوماتٍ وأفكار، يخدُم ويُناسِبُ التَّوجُّهات العامَّة لمالكي هذه التكنولوجيا الرقميَّة، وهو ما لا يُمكننا إلا الوقوف عندهُ بتأنٍّ وموضوعيّة، معترفين بأنَّ هذا “الوسط الافتراضي” ليس عذريَّاً على الإطلاق، ولا يفتح المجال “بحريَّةٍ وعدالةٍ” بين جميع المُستَخدِمين، وهذا يبدو أنَّهُ لبُّ المسألة في التِّكنولوجيا كما بقيَّة “وسائل العصر” الَّتي تبدو مُتاحةً ونزيهةً، بينما هي مُخترقة وموَجَّهة حتّى النُّخاع.