جاءه الخبر في اتصال هاتفي، وكانت ردة فعله الأولى إغلاق الشبابيك، وإسدال الستائر. لم يعد قادراً على التفكير بطريقة مركّبة تشمل أكثر من فعل، أو تصوّر واحد، في وقت واحد. ولم يعرف، على وجه اليقين، كم تبقى له من الوقت بين الأحياء: حتى نهاية اليوم نفسه، أو بعد بضعة أسابيع أو أشهر.

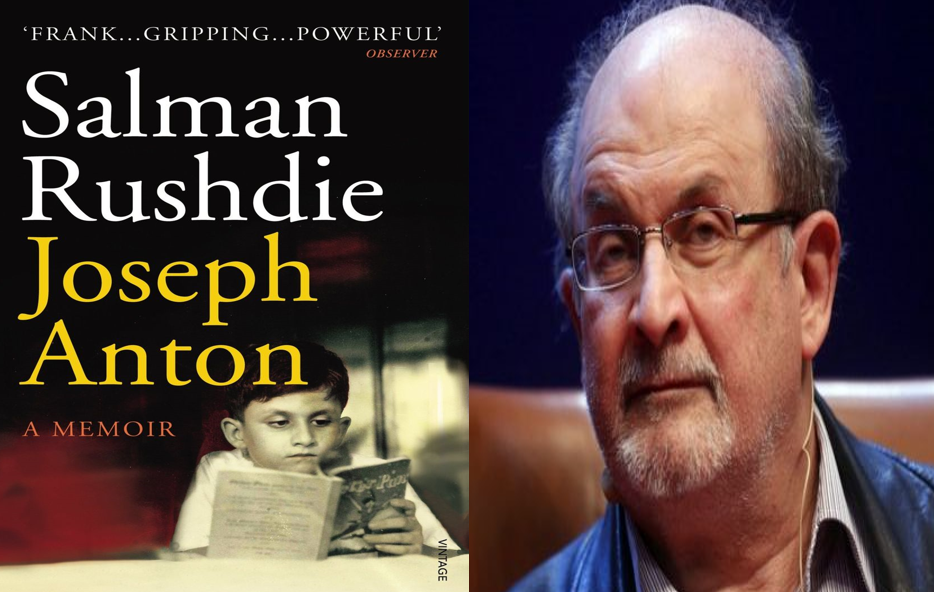

هكذا يصف سلمان رشدي نبأ سماعه بفتوى الخميني، التي أهدرت دمه. وقد عاش أكثر من بضعة أسابيع أو أشهر، وما صار حسابه بالسنوات، عندما دوّن ذكرياته عن اللحظة التي قلبت حياته رأساً على عقب في كتاب بعنوان “جوزيف أنطون” (2012).

طلبت منه الشرطة أن يتخذ لنفسه اسماً مستعاراً، فنحت اسمه الحركي من اسمي أنطون تشيخوف، وجوزيف كونراد.

وأفكّر الآن: لو كان إدوارد سعيد حيّاً عندما نشر رشدي مذكّراته لما تردد في محاولة استكشاف دلالة الربط في ذهن كاتب يلاحقه شبح الموت، لأسباب تتعلّق بمهنة الكتابة نفسها، بين عَلمَين شغلته علاقة ثانيهما، على نحو خاص، بالمنفى واللغة. لا أعرف بماذا سيفسّر إدوارد سعيد دلالة تشيخوف، ولكن ترد إلى ذهني فرضية أن المذكور كان يرى أن وظيفة الكاتب هي طرح الأسئلة لا البحث عن إجابات.

رشدي القادم من شبه القارة الهندية، كان منفياً في بريطانيا عن بلاده الهند، التي انفصل عنها، بعد جراحة عبثية ومؤلمة، جانب من مواطنيها في دولة صار اسمها باكستان، وسرعان ما انقسمت، بدورها، بعد جراحة عبثية ومؤلمة (اغتصب المسلمون الباكستانيون عشرات الآلاف من نساء الانفصاليين المسلمين في دولة صار اسمها بنغلاديش). وكان منفياً، أيضاً، عن لغته الأصلية، فصارت بريطانيا وطنه الدائم في المنفى، ولغتها منفاه الأدبي، أيضاً.

نعثر، بهذا المعنى، على صلة من نوع ما بين رشدي والبولندي كونراد (وُلد في منطقة في أوكرانيا الحالية، التي يعيش مواطنوها كارثة الحرب هذه الأيام)، الذي صارت بريطانيا وطنه في المنفى، ونفته، أيضاً، عن البولندية، في لغتها هي. وشاءت الصدف أن يتفوّق الاثنان في المنفى المزدوج: صار كونراد كاتباً للإمبراطورية، ورشدي من مبدعي لغتها وآدابها.

وماذا عن تشيخوف؟

ذكرنا، قبل قليل، إن وظيفة الكاتب، في نظر تشيخوف، هي طرح الأسئلة. وهنا قد نجد ما يفسّر الكيمياء المعقّدة في العقل الباطن لهندي يعيش أكثر من منفى، يلاحقه شبح الموت في صورة عجوز عابس ومعمم، وترتسم تفاصيل حياته كأسئلة صار لزاماً عليه، بعدما صارت الكتابة مهنته، طرحها بلا أوهام بشأن إمكانية العثور على الشافي والكافي من الأجوبة.

وقد تُصاغ العبارة السابقة بطريقة جديدة، ففي مهنة الكتابة ما يشحن أحداثاً غير متوقعة أو مترابطة، بكل ما فيها من مصادفات ومفارقات بالأسئلة، ويعمل على تحريرها من “عبث الأقدار”. وهل ثمة من مصادفة أشد دلالة من ميلاد الكاتب في العام نفسه (1947) الذي شهد تمزيق بلاده وهويته، ووضع أقدامه على طريق المنفى المزدوج؟

كان التاريخ من المواد التي درسها رشدي في الجامعة. ويذكر، في هذا الصدد، نصيحة سمعها من أستاذ التاريخ (يصفه بالعبقري) الذي نصحه ألا يكتب التاريخ قبل سماع كيف يتكلّم الناس عنه. والواقع أن هذا مدخل مُدهش، ومفيد، في علوم الأدب على نحو خاص، لتفسير مصادر اختلاط الأزمنة والأمكنة في الواقعية السحرية، وتذبذب دفقات الوعي والتخييل في الذاكرة كما تفعل إبرة قياس الزلازل على ورق أبيض.

لذا، ثمة ما يبرر التفكير في كل ما أنتج رشدي بوصفه محاولة لكتابة التاريخ في استيهامات وفنتازيا وتخييل للتاريخ بوصفه كلاماً، لا يسكن بطون الكتب، بل يحيا في الباص، والمقهى، والكتاب، والعلاقات الغرامية، والسماوي والدنيوي، والسياسة، واللغة. وفي أمر كهذا ما يمكن أجناساً كتابية وفنية كالرواية، والشعر، والسينما، والمسرح، والفنون التشكيلية، والنحت، من تمثيل التاريخ بطريقة أبعد وأعقد وأصدق، في حالات كثيرة، من المؤرخين المحترفين. نتكلّم، هنا، عن الموهوبين اللامعين لا عن النصّابين، بطبيعة الحال.

لا يحضر التاريخ على ألسنة الناس بوصفه سرداً منهجياً، وموثّقاً، لأحداث بعينها، بل ما نضج مما تطاير من شظاياها، وما تبقى من وشمها على الجلد وفي الذاكرة. وإذا كنت رهينة المنفى المزدوج، فلن تنجو من التأرجح بين رغبة صادقة في النسيان والاندماج، وإدراك لا يقل عنها صدقاً في استحالة الأمرين.

لذا، يصعب في حالات كثيرة اكتشاف الحد الفاصل (إذا كان ثمة من وجود لشيء كهذا) بين العمل الأدبي والسيرة الذاتية. يُذكّرنا رشدي في “جوزيف أنطون” بانفصام مبكّر، وبنوع من المنفى، أيضاً، حين ذهب مع أبيه للصلاة في يوم عيد الفطر، كان طقس الصلاة بلغة لا يفهمها (العربية). قال أبوه: أفعل كما أفعل. ثمة تداعيات لهذا كله في “أطفال منتصف الليل”، التي عادت عليه بالبوكر، وفي “العار”، و”شاليمار”، و”زفرة العربي الأخيرة”، و”عامان وثمانية أشهر وثماني وعشرون ليلة.

ولنبق عند “آيات شيطانية”، التي غيّرت حياته، ووضعتها على سكة جديدة سوريالية، محفوفة بالمخاطر، مبعثرة ومزدوجة: يبدأ السرد في الرواية كمونولوغ طويل في لحظة سقوط مروّعة بعد تفجير طائرة في الجو، وما بين السماء والأرض تختلط ملامح وصفات فاعلين اثنين، لكليهما صفات مختلفة، وهما وجهان محتملان لشخص يعيش المنفى في الوطن واللغة، وقد يكون الكاتب نفسه. الكاتب اسمه سلمان رشدي، الذي صار اسمه جوزيف أنطون، كلاهما مرشح للموت، وكلاهما معلّق ما بين السماء والأرض.

—————————-

تنويه: ينشر سيرجيل هذا النص باتفاق خاص مع الكاتب وهو منشور في جريدة الأيام الفلسطينيّة، كماعلى صفحته الشخصيّة.