ومضة

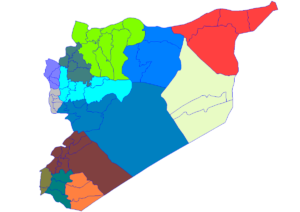

ما من ريب في أن موقع سوريا الطبيعية على خريطة العالم يمنحها أهمية استراتيجية بالغة، جعلتها محط اهتمام وأطماع القوى العالمية الكبرى، وبؤرة الصراعات الدولية أو ممراً لها في التاريخ القديم والحديث، وهي تشكل إلى جانب ذلك كتلة جيوسياسية واحدة قائمة على عاملي نشوء الأمم، وفق الأسس العلمية الحديثة لعلم الاجتماع التي وضعها وشرحها أنطون سعادة، وهما عامل التفاعل الأفقي بين الجماعات البشرية التي تشكلت منها الأمة السورية، وعامل التفاعل العامودي بين تلك الجماعات من جهة، وبين البيئة الطبيعية بوصفها مسرحاً للنشاط الإنساني لتلك الجماعات من جهة أخرى.

وقبل الدخول في الحديث عن موقع سوريا الطبيعية في الصراع الدولي، وتأثرها وتأثيرها في هذا الصراع، لابد من مقدمة مختصرة نلقي الضوء فيها على طبيعة هذا الصراع، بخطوطه العريضة وأنماطه وتطوره عبر التاريخ، وما آل إليه في عصرنا الحاضر.

الصراع الدولي عبر التاريخ

إن الصراع في العالم عبر التاريخ هو، في جوهره وحقيقته، صراعٌ تتنازع فيه الأمم المصالح بأنواعها المادية والنفسية، حيث يتمظهر بأشكال مختلفة، تأتي الحروب المباشرة على رأسها، حيث يشن المتصارعون هذه الحروب تحت عناوين وشعارات مختلفة، تكون في أغلب الحالات براقة ومحببة، ليسهل تسويغها وإقناع الصديق والعدو معاً بشرعيتها وأحقيتها، وربما أحياناً بأخلاقيتها ورسوليتها، في الوقت الذي تخفي هذه العناوين والشعارات رغبة جامحة، ونوازع قوية تتملك أصحابها لتحقيق مصالحهم وتوسيعها، أفراداً كانوا أو جماعات أو أمماً بأكملها.

غير أن التاريخ يقدم لنا أمثلة من نوع آخر، تنخفض فيها عتبة الصراع من مستوى التنازع على المصالح إلى مستوى أدنى، ليغدو صراعاً على البقاء، بفعل جملة من العوامل والظروف المرتبطة بكل حالة على حدة، كما حصل عبر التاريخ للعديد من الشعوب، والكيانات السياسية والاجتماعية البائدة التي تلاشت، وذهبت ريحها ولم يعد لها وجود.

لكن ما هي طبيعة هذا الصراع وما هي أنماطه؟

يقدم لنا التاريخ أمثلة لا تحصى من هذه الأنماط، إلا أن النمط الذي يأتي في مقدمتها جميعاً، هو الذي كانت فيه الحروب الطاحنة هي الشكل الأبرز والأعنف لدحر العدو، وكسر إرادته بالقوة العسكرية المباشرة، حيث احتل هذا النمط المساحة الزمنية الأوسع في تاريخ الصراع في العالم، والذي استمر حتى عهد قريب يمكن تحديده بمنتصف القرن العشرين، أي مع نهاية الحرب العالمية الثانية.

فقد شهد العالم في هذه الحرب مآس وكوارث تفوق التصور في قسوتها ووحشيتها، حيث اجتيحت خلالها مناطق جغرافية قارية وبحرية واسعة، شملت دولاً

وشعوباً كثيرة، تعرضت فيها إلى شتى أشكال العبودية والقهر والعسف، غير أن خاتمتها في عام 1945 كانت الأشد هولاً والأبعد أثراً، عندما ألقت أميركانيا قنبلتين نوويتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان، نتج عنهما تدمير المدينتين عن بكرة أبيهما، وإبادة سكانهما جميعاً.

تركت هذه الخاتمة المأساوية للحرب آثاراً بالغة، وضعت العالم بأسره في حالة من الذهول الممزوج بالرعب دامت سنوات طويلة، غير أن هذا الرعب لم يلبث أن ازداد شدة مع امتلاك الاتحاد السوفييتي للسلاح النووي بشكل متزامن تقريباً ليبرز كقوة عالمية مرشحه لاحقاً لأن تصبح قطباً دولياً في مواجهة الحلفاء (اميركانيا وأوروبا الغربية)، تبع ذلك في غضون سنوات قليلة امتلاك هذا السلاح من قبل دول أخرى في أوروبا الغربية. كل هذه الأحداث وضعت العالم آنذاك وجهاً لوجه أمام سؤال مصيري: ماذا لو استمر الصراع العالمي على هذا الشكل مع وجود هذا السلاح الخطير؟

كانت هذه الأحداث المأساوية بمثابة عبرة قاسية للبشرية عموماً، وللقوى المتحاربة خصوصاً. جعلت من الإجابة على السؤال المطروح أمراً ملحاً على قادة تلك القوى. فما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بهزيمة ألمانيا النازية ومعها ما كان يعرف في حينه (بدول المحور) حتى اختل توازن القوى الدولي، لتجد الدول الكبرى المنتصرة في الحرب نفسها مضطرة لإعادة حساباتها الاستراتيجية، والمسارعة إلى تغيير اصطفافاتها وتحالفاتها وفقاً لمصالحها، وضماناً لمكاسبها التي حققتها في الحرب ما أدى ارتسام خريطة جديدة لتوزع القوى المتصارعة، نجمت عنها صيغة جديدة للصراع الدولي ليغدو صراعاً بين معسكرين، رأسمالي ويضم أميركانيا ودول أوروبا الغربية من جهة، واشتراكي يضم الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية من جهة ثانية، إضافة إلى عدد من الدول التي تدور في فلكهما.

وهكذا بات حلفاء الأمس، (الاتحاد السوفييتي والغرب الأميركاني والأوروبي)، أعداء ألداء بعد أن كانوا، لفترة قصيرة مضت، متحالفون متكاتفون في صراعهم مع ألمانيا النازية.

إلا أن هذين المعسكرين، وبسبب المآسي التي شهدها العالم في الحربين العالميتين، إلى جانب امتلاكهما للسلاح النووي، وجدا نفسيهما في حينه مضطرين إلى التفاهم، لا بل إلى الحرص، على تغيير قواعد الاشتباك بينهما، للحيلولة دون تصادمهما تصادماً عسكرياً مباشراً، خشية أن يتطور هذا التصادم إلى حرب نووية تؤدي إلى فناء البشرية. وهذا ما جنب العالم، حتى اللحظة على الأقل، حروباً مباشرة بين المتصارعين الكبار. ليأخذ الصراع الدولي إلى يومنا هذا أحد الشكلين التاليين أو كلاهما معاً:

الشكل الأول: هو الذي شهدته الساحة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات، والذي عرف اصطلاحاً باسم (الحرب الباردة) التي كانت حروبها في مختلف مناطق العالم تجري بالوكالة، يديرها هذان المعسكران الرأسمالي والاشتراكي بشكل صريح تارةً، وبشكل خفي تارةً أخرى، وذلك في حومة الصراع بينهما على مناطق النفوذ والسيطرة في العالم، كحرب فيتنام والحرب الكورية وحروب فلسطين والحرب العراقية الإيرانية… حيث قامت هذه الحروب على أساس إيديولوجي معلن واقتصادي مبطن، لعبت مصادر الطاقة والمياه وما تزال دوراً أساسياً فيها.

الشكل الثاني: هو الذي بدأت تظهر معالمه في الساحة الدولية منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، إثر إعلان كل من الرئيسين، الأميركاني جورج بوش

الأب والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف، عام 1989، من على متن إحدى السفن السوفييتية في جزيرة مالطا، عن انتهاء الحرب الباردة. والبدء برفع “الستار الحديدي” الذي يفصل الشرق عن الغرب، والذي رافقه انهيار جدار برلين، وتلاه في غضون عامين (1991) سقوط دراماتيكي مدوٍ للمنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفييتي.

كانت لهذه الأحداث، ولنهاية الحرب الباردة التي رافقتها نتائج عديدة، إلا أن أبرزها هو وقوع العالم تحت رحمة قطبية أحادية تتربع أميركانيا على عرشها، فخلت الساحة إذ ذاك للنظام الرأسمالي الغربي بقيادتها، والذي كان، في غضون ذلك، قد عمل على تطوير عقيدته التقليدية نحو عقيدة أكثر تغولاً ووحشية، تمثلت بالليبرالية الجديدة التي تفتقت عقول منظريها وواضعي منهجها وسياساتها عن نمط جديد للحروب، سميت حروب الفوضى الخلاقة أو (الفوضى البناءة أو التدمير البناء)، يديرها هؤلاء الساسة الأميركان، الذين عرفوا بالمحافظين الجدد، بشكل خفي مستتر، أو بشكل علني سافر، منذ إدارة الرئيس جورج بوش الأب، وعبر الإدارات اللاحقة حتى يومنا هذا.

وهكذا تحول الصراع الدولي إلى نمط من الحروب أكثر خطورة ووحشية، يشنها الغرب من طرف واحد، في غياب قطب دولي منافس، مستفرداً بالشعوب والمجتمعات الضعيفة والمستضعفة باعتماد سياسة الفوضى الخلاقة، التي درجت تلك الإدارات الأميركانية المتعاقبة على تنفيذها بهدف السيطرة على العالم، وكسر إرادته وسلب ثرواته.

إن سياسة الفوضى الخلاقة وحروبها، هي في الحقيقة سياسة خلاقة بالنسبة لمصالح أميركانيا والغرب، ولكنها غير خلاقة، بل مدمرة وعدمية بالنسبة للأوطان والشعوب.

ومن نافلة القول أن أطلاق صفة الوحشية على هذا النمط من الحروب ليس جزءاً من خطاب إعلامي كيدي معادٍ لأميركانيا, ولا هو انعكاس لخصومة سياسية أو عقائدية معها، كما يدعي بعض الذين يروجون لكل ما هو أميركاني، بل هي الصفة المستخلصة بشكل واضح مما يقدمه منظرو الليبرالية الجديدة أنفسهم من شروحات وأبحاث حول هذه الحروب الجديدة بوصفها أداة وسياسة تعتمدها أميركانيا في تنفيذ ما يعرف في أدبياتها السياسية، وعقيدتها العسكرية (بالمهمة التاريخية لأميركانيا) في العالم.

فقد أصدر معهد (أميركا أنتربرايز) عام 2003 بحثاً بعنوان (مشروع التغيير الكامل في الشرق الأوسط) للباحث (مايكل ليدين)، الذي يُعتبر أول من صاغ مفهوم (الفوضى الخلاقة) بمعناه السياسي الحالي، حيث تضمن هذا المشروع منظومة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لكل دول منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لاستراتيجية تقوم على أساس الهدم ثم إعادة البناء تحت عنوان عريض هو مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، الذي أعلنته الإدارة الأمريكية مراراً على لسان وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس في عهد الرئيس جورج بوش الابن.

وفي هذا المشروع تظهر الوحشية بأبهى صورها، عندما يخوِّل الباحث أميركانيا باستخدام القوة اللامتناهية، حتى لو أدى ذلك إلى أن تقوم كل عشر سنوات

باختيار بلد صغير وتدميره، وذلك لغاية وحيدة فقط هي أن تظهر للجميع أنها جادة في أقوالها.

وفي معرض تحديده (المهمة التاريخية) لأميركانيا، يرى هذا الباحث “إن الاستقرار مهمة لا تستحق الجهد الأميركاني”، ويتابع: “التدمير الخلاق هو اسمنا الثاني في الداخل كما في الخارج، فنحن نمزق يومياً الأنماط القديمة في الأعمال والعلوم، كما في الآداب والعمارة والسينما والسياسة والقانون … لقد كره أعداؤنا دائماً هذه الطاقة المتدفقة والخلاقة، التي طالما هددت تقاليدهم، مهما كانت، وأشعرتهم بالخجل لعدم قدرتهم على التقدم” إلى أن يقول: “علينا تدميرهم كي نسير قدماً بمهمتنا التاريخية”.

هذه هي المهمة التاريخية لأميركانيا التي تشكل نموذج للثقافة التي يطرحها ويروجها المنظرون الاستراتيجيون الأميركان في أبحاثهم، والتي باتت السمة البارزة للعقيدة السياسية لليبراليين الجدد، يديرون بموجبها دفة الإدارة الأميركانية كنهج معتمد في القرن الواحد والعشرين، الذي يطلقون عليه (القرن الأميركاني)، اذ يرى هؤلاء المحافظون “أن السلطة (والمقصود هنا هو السلطة الأميركانية على العالم) لا يمكن ممارستها إلا بعد تكسير كل أشكال الثبات والاستقرار، وتحويل مناطق واسعة من العالم إلى مناطق غير مأهولة، وسفك الدماء بقصد الوصول إلى المناطق الحافلة بالثروات”.

وفي التطبيق فإن هؤلاء المحافظين يزاوجون بين عقيدتهم السياسية، وبين الإفراط في البراغماتية التي تتصف به العقلية الأميركانية عموماً، وعقلية النخب السياسية الأميركانية خصوصاً، وهذا الغلو في البراغماتية هو ما يفسر المواقف السياسية، غير المبدئية أو المتناقضة، التي تصدر عن الإدارة الأميركانية أحياناً، ففي حين يتبنى هؤلاء المحافظون الجدد، جملة من الشعارات المحببة والجذابة، كالدفاع عن حقوق الإنسان, ونشر الحرية والديموقراطية، ويشنون حروبهم باسمها، نراهم، في الوقت نفسه، يدعمون ويقيمون العلاقات القوية مع دول وأنظمة حكم لا تعرف أي شيء عن الحرية والديموقراطية وحقوق الإنسان، ويحاربون ويدمرون في الوقت نفسه دولاً وأنظمة ديموقراطية لا تروق لهم لأنها تختلف عن النموذج الأميركاني للديموقراطية، الذي يصفونه بأنه “نظام الحكم الحق، ولا شيء سواه”.

ولكن ما هي الآليات المعتمدة في حروب الفوضى الخلاقة؟

في واقع الأمر فإن هذه الحروب لا تهدف إلى كسر إرادات الشعوب وتطويعها لفرض الإملاءات عليها وحسب، بل تهدف إلى القضاء على المجتمعات ذاتها، بإلغاء شخصيتها عن طريق تفكيك هويتها إلى أجزاء، وإعادة إنتاجها من جديد، على شكل هويات جزئية متضاربة، تشبه أي شيء إلا هويتها الحقيقية الأصلية. ويجري باستخدام فضاء العولمة عن طريق اختراق هذه المجتمعات من خلال نقاطها الضعيفة والهشة، عبر ما يعرف بالحرب الناعمة، التي تستخدم وسائل متنوعة كالغزو الثقافي، والضخ الإعلامي الكثيف، فضائياً وإلكترونياً، وإثارة الفوضى والفتن، ونشر الفساد والإفساد، يرافق ذلك الضغوط الاقتصادية، سواء بالحصار، أو بما يسمونه في أميركانيا بدبلوماسية الدولار، كما يحصل في الشام ولبنان حالياً، إلى ما هنالك من وسائل غير عنفية، كل ذلك من أجل انتهاك حرمات هذه المجتمعات، واختراق بنيتها الأساسية، والعبث بمسلماتها وثوابتها، التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه وحدة تلك المجتمعات وشخصيتها الاجتماعية، ومن ثم تفكيكها إلى مركباتها الأولية، عبر إيقاظ ونبش أحقاد تاريخية بائدة، طائفية وعرقية، ومناطقية أحياناً وغيرها، وحتى أحقاد وحسابات شخصية أحياناً أخرى، وبالتالي خلق مناخات مناسبة لظهور قوى جديدة محلية وإقليمية، تتنكر لأية آمال وطنية، أو مشاريع قومية، كقوى الإرهاب السياسي الديني العابرة للحدود والدول، والتي تتبنى أحلاماً ومشاريع جديدة خالية من أي مضمون وطني أو قومي، ومن ثم زج جميع هذه المخرجات في أتون نزاعات وحروب لا تنتهي داخل المجتمع الواحد، وهو ما يعرف بحرب المجتمع على نفسه، أو حسب المصطلح الغربي (الفوضى الخلاقة)، كما جرى في أفغانستان وليبيا والسودان واليمن وقبلها في يوغوسلافيا وغيرها، وأخيراً ما يجري في العراق والشام.

إذاً تعتمد الفوضى الخلاقة نمطاً جديداً من الحروب، لا تُستخدم فيها القوات العسكرية النظامية بصورة مباشرة، بل تستخدم عند الحاجة في تأمين الدعم اللوجستي لتلك القوى الناشئة، التي تعمل على إيصال المجتمعات المستهدفة، بشكل ممنهج، إلى أقصى درجات الفوضى، المتمثلة بالعنف والرعب والدم والتآكل من الداخل، بغية إنهاكها وإضعافها على نحو تدريجي، وصولاً إلى كسر إرادتها، سواء بقيت هذه المجتمعات موحدة ولكنها منهكة ومتهالكة، أو تقسمت إلى أجزاء ذات هويات جزئية ضعيفة. كل ذلك من أجل خلق بيئة مناسبة لإعادة بنائها بهوية أو هويات جديدة، عبر التدخل العسكري المباشر إذا اقتضى الأمر، بذريعة وضع حد لتلك الفوضى، وهذا ما يطوع تلك المجتمعات لمصلحة أميركانيا والغرب، المتعطش للهيمنة والسيطرة على خيرات العالم، ومصادرة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ومن الطبيعي أن تترافق هذه الفوضى مع تهجير وتصفية العلماء والنخب الواعية وإقصائهم، كما حصل في العراق، بهدف تعميم الجهل والتعصب بجميع أشكاله، لخلق دول فاشلة، لا بل دولاً منتجة للفشل لفترة زمنية طويلة.

غير أن لهذه الحروب سلاحاً إضافياً موازياً، على المستوى الدولي، تستخدمه أميركانيا والغرب، لتظهر من خلاله بمظهر المنقذ والمغيث، هو سلاح الشرعية

الدولية ومؤسساتها، التي تستغلها لتبرير هذه الحروب، وإضفاء الشرعية اللازمة عليها، وفق معايير دولية خاصة، تعتمد على تعاريف استبدادية لمفاهيم أساسية عامة، كالاستقلال، والسيادة الوطنية، وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، وحقوق الإنسان والأقليات بأنواعها، والحرية والديموقراطية، ومحاربة الإرهاب، ومفهوم الدولة وما يتفرع عنه من مسائل ترتبط بالهوية والانتماء والجنسية، فتطلق هذه الشعارات، وتمارس الضغوط والتضليل في ظلها، لتنال مباركة وموافقة تلك المؤسسات الدولية، والتي على رأسها منظمة الأمم المتحدة، بعد أن تمكنت فيما مضى من إفشالها وتحويلها، من هيئة أممية محايدة وأخلاقية وقانونية عادلة، كما كان القصد المعلن عنه عند إنشائها، إلى مؤسسة معبرة عن الرغبات والتصرفات الأميركانية والغربية عموماً.

فهذه المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، هي في الأصل من إنتاج وصناعة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، إذ أطلق عليها أنطون سعادة تسمية “هيئة الأمم المنتصرة في الحرب العالمية الثانية“، وقد صنعتها هذه الدول كي تجني من خلالها ثمار انتصارها، وضمان تفوقها، وتفردها في إدارة العالم، وتوسيع مناطق نفوذها وسيطرتها.

يضاف إليها العديد من المنظمات والمؤسسات الرديفة، ذات الصفة المالية والاقتصادية، كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وغيرها من المنظمات الإقليمية والعالمية ذات الطابع الاقتصادي والمالي، التي تستخدمها تلك الدول كإدارة مركزية للاقتصاد العالمي، لتفرض من خلالها رؤيتها الخاصة لصيغة النظام الاقتصادي العالمي، والنظام المالي الذي يمكنها من التحكم بنظام التحويلات المالية عبر العالم والذي يضمن إدارة فاعلة لما يسمونه دبلوماسية الدولار.

إن سياسات هذه المؤسسات والمنظمات، وما أفرزته من معاهدات واتفاقيات دولية وإقليمية، وما عممته من مفاهيم وثقافات، تصب جميعها في خدمة الغرب، وعلى رأسه أميركانيا، وهذا ما أدركه العالم، بعد رحيل أنطون سعادة، بعقود طويلة.

هذه هي السمة الرئيسية للسياسة الأميركانية العامة في العالم، حيث حققت في العقدين الماضيين، نجاحات ملحوظة، لاسيما في ليبيا والعراق واليمن والسودان، وبنسبة أقل في تونس ومصر. غير أنها واجهت إرباكاً واضحاً في سوريا، واصطدمت بتحالف قوي تقوده روسيا كقوة عالمية صاعدة، ومرشحة لتشكيل قطب دولي منافس، إلى جانب الصين كقطب اقتصادي رئيسي منافس لأميركانيا.

سوريا الطبيعية في بؤرة الصراع الدولي

هي إذاً طبيعة الصراع الدولي وحروبه في عصرنا الحاضر، إنه صراع خطير، تقع سوريا الطبيعية، بحكم موقعها الاستراتيجي، في عينه وبؤرته الأساسية، وتشترك فيه أطراف عديدة، وتدير دفته قوى كبرى دولية وأخرى إقليمية، منها ما هو صريح واضح، ومنها ما هو خفي مستتر، ولكل منها أهدافه ومصالحه واستراتيجيته.

غير أن اللاعب الأخطر في هذه الحرب، كما أوضحنا سابقاً، هو اللاعب الأميركاني، الذي يسعى بشكل حثيث إلى إسقاط المشروع القومي لسوريا الطبيعية، وحرمانها من قدرتها على التوحد، ولعب دورها في محيطها القريب والبعيد، عبر إدخالها في دائرة نفوذه وهيمنته، كل ذلك لتحقيق هدفين: الأول هو تأمين البيئة المناسبة لتحقيق الحلم الصهيوني في إقامة (إسرائيل الكبرى) من الفرات إلى النيل، أو على الأقل (إسرائيل العظمى) والذي تشير إليه الأحداث والتطورات المتسارعة والمتمثلة بعمليات التطبيع والتتبيع التي تنتشر في المنطقة انتشار النار في الهشيم، والثاني هو تأمين مصالحه الاقتصادية التي تشكل جوهر الاستراتيجية الأميركانية والغربية عموماً والمحرك الأساسي لسياساتها. فهاجسها الدائم هو وضع يدها على مصادر الطاقة وخصوصاً النظيفة منها (الغاز)، والذي أكدت الدراسات الجيولوجية وجود احتياطيات كبيرة منه، في بر سوريا الطبيعية وبحرها، بدءاً من منطقة ما بين نهري دجلة والفرات (الجزيرة) في الشرق والشمال الشرقي، لتتزايد هذه الكميات بشكل كبير باتجاه الغرب والجنوب الغربي نحو البحر، ليصل امتداد أحواضه وحقوله تحت البحر غرباً حتى تخومنا البحرية ما بعد قبرص.

إنها الاستراتيجية الثابتة لأميركانيا والغرب، على الرغم مما نشهده أحياناً من تباين ظاهري في سياسات وتكتيكات بعض الإدارات الأميركانية، إلا أنها تبقى محكومة بمعايير تلك الاستراتيجية المستندة في الأساس إلى الثقافة التي تتسم بها معظم النخب الحاكمة في أميركانيا والمرتبطة بمروحة واسعة من المصالح العائدة لمراكز التأثير القوية كاللوبيات والمؤسسات الضخمة والعابرة للقارات، والتي تفرض مرتسماتها على نهج وسياسة الحزب الحاكم، جمهورياً كان أم ديموقراطياً، بحيث لا يمكن لأي منهما، مهما ذهب بسياساته وتكتيكاته بعيداً عن المألوف، أن يتجاوز القشور الخارجية لتلك الاستراتيجية، ولن يقترب أبداً من (نواتها الصلبة)، وهو الاسم الذي يطلقه الأميركان على المصالح الأميركانية.

غير أن ذلك لا يغير شيئاً في العلاقة النمطية التقليدية القائمة بين الحزبين، والتي تتجلى بالتنافس الشديد بينهما في الداخل الأميركاني، والذي قد يصل أحياناً إلى حد استخدام العنف، والضرب بعرض الحائط بكل التقاليد الديموقراطية التي يتباهون بها، كما حصل مؤخراً عند اقتحام أنصار ترامب حرم الكونغرس. فالحزبان يتحدثان بلغتين مختلفتين في الداخل، أما خارج أميركانيا فيتحدثان بلغة واحدة. ما يعني أن الإدارات الأميركانية المتعاقبة ما هي إلا حلقات في سلسلة متماسكة، تعتمد في سياساتها على المعايير الثابتة للاستراتيجية الأميركانية، التي وُضعت خطوطها العريضة عقب بروز أميركانيا كقوة عظمى على المسرح الدولي بعد الحرب العالمية الأولى، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا الحاضر. وهذا ما أشار إليه أنطون سعادة باكراً منذ العام 1924 في مقالته (سقوط الولايات المتحدة الأمريكية من عالم الإنسانية الأدبي)، عندما وجه انتقاداً شديداً للحكومة الأميركانية لموافقتها على قرار عصبة الأمم بانتداب كل من فرنسا وبريطانيا على سوريا الطبيعية، تطبيقاً لمعاهدة سايكس بيكو، متجاهلة تقرير لجنتها الشهيرة باسم لجنة كينغ كراين، والذي تضمن توصيات للحكومة الأميركانية بتبني رغبة الشعب السوري بإقامة دولته المستقلة الواحدة.

انطلاقاً من هذه الرؤية فإن مقاربة متأنية للحرب القائمة على سوريا الطبيعية، خصوصاً على جناحيها الكبيرين، العراق والشام، وكثرة الأيادي التي تعبث بها (كما في الشام) تُظهر أنها حرباً مفتوحة على احتمالات متعددة، قد يكون بعضها متلطياً خلف مبادرات وحلول، تحضر في الخفاء، كالفيدرالية أو مشابهاتها (دستور طائفي أو ميثاق طائفي، والمسمى تضليلاً ميثاقاً وطنياً)، والتي تكرس العلاقة بين مفاهيم عصرية تتصل (بالدولة والسياسة والقانون والمواطنة) وبين (الدين والطائفية والإتنية وربما الجهوية)، على غرار ما حصل في العراق، أو كما هو الحال في لبنان منذ قيامه.

وعلى الرغم من توقف اللاعبين في الأزمة الشامية في الفترة الأخيرة عن تداول مثل هذه الحلول، والاستعاضة عنها بتصريحات تظهر الحرص على (وحدة الأراضي السورية) و(وحدة الدولة السورية)، إلا أن هذه التصريحات لا تعني بالضرورة طي صفحة تلك الحلول، لسبب بسيط هو أن وحدة الأرض والدولة هما في الواقع شرطان لا يتعارضان مع النظام الفيدرالي بأشكاله المختلفة، والذي يقوم في دولة واحدة وعلى أرض واحدة.

من هنا تأتي الخشية من أن يكون الهدف من هذه التصريحات، هو ذر الغبار في العيون، وتهدئة النفوس، وبث الثقة والرضى، إلى أن يحين وقت الاستحقاق، فيما يكون العمل جارياً في الخفاء على تأمين البيئة المناسبة، ووضع الترتيبات اللازمة، لفرض تلك الحلول، خصوصاً أن المشروع الفيدرالي المطروح في منطقة شرق الفرات لا يزال حياً، ويمكن تطويره والبناء عليه، على غرار المشروع الفيدرالي المجاور في (كردستان العراق) والتي تشكل امتداداً جغرافياً وبشرياً لمنطقة شرق الفرات وحتى حدود لواء اسكندرون، والمسماة (كردستان الغربية).

ولعل هذه الحال تعيدنا بالتخاطر إلى عقود طويلة مضت، لنستذكر سياسة الانتداب الفرنسي ومحاولاته تطبيق ما يمكن تسميته بفيدرالية الأمر الواقع في الشام، والتي فشلت في حينه بفضل إصرار السوريين في الشام على وحدة دولتهم، ورفضهم القاطع لهذا المشروع، ومقاومتهم له.

فهل تعاد الكرة ثانية بعد هذه العقود الطويلة؟

قد ينطوي هذا السؤال على شيء من السوداوية والتوجس، ولكنه سؤال واقعي يستمد مشروعيته من تجاربنا السابقة مع الغرب الاستعماري ونواياه الخبيثة، على مدى أكثر من مئة عام مضت، فمنذ خروجنا من الثلاجة العثمانية في العشرية الثانية من القرن الماضي، دأب هذا الغرب على ممارسة الخداع والغدر في تعامله مع قضايانا الوطنية، حيث كان يغلف خداعه في حينه بوعود وردية يغدقها علينا وعلى سياسيينا إبان ما يسمى (الثورة العربية الكبرى)، والتي أفضت إلى خروج العثمانيين من بلادنا، في الوقت الذي كان يضع في الخفاء اللمسات الأخيرة على اتفاقية سايكس بيكو، ويطلق وعد بلفور لليهود، ولكن ما إن مضت سنتان على إقامة السوريين دولتهم الواحدة في الهلال السوري الخصيب، بين عامي (1018-1920)، حتى فاجأنا هذا الغرب بفرض انتداب مزدوج فرنسي- إنكليزي على سوريا الطبيعية بغطاء من عصبة الأمم آنذاك تنفيذاً لاتفاقية سايكس بيكو، تلاه سلخ المزيد من أراضينا ومنحها لتركيا، ثم إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين… والقائمة تطول في العديد من المفاصل والأحداث التي مرت لاحقاً على كياناتنا السورية جميعها وحتى أيامنا هذه، إنها تجارب وأحداث قاسية حفرت أخاديد عميقة في ذاكرتنا الجمعية، تستوجب الحكمة في النظر إلى ما يمكن أن يحيكه هذا الغرب الاستعماري في الخفاء.

يضاف إلى ما سبق أن القوى الدولية الكبرى، بعد الحرب العالمية الثانية، قد درجت على فرض النظم الفيدرالية ومشابهاتها في مناطق التوتر في العالم، تحت عناوين متعددة (وضع حد للعنف، فض النزاعات، حماية حقوق الإنسان والأقليات)، وليس أخيراً (نشر الحرية والديموقراطية) وغير ذلك من العناوين.

ولكن هل يصلح النظام الفيدرالي كحل في بلادنا؟

قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من إلقاء بعض الضوء على طبيعة هذا النظام، دون الدخول في آليات وتفاصيل نشوئه، وشروط تطبيقه من النواحي التنظيمية- الدستورية والجيوسياسية والديموغرافية، فإذا استعرضنا باختصار شديد بعض التجارب الفيدرالية في العالم سنجد أنها نشأت وفق حالات رئيسية يمكن حصرها بالحالات الأربع التالية:

الحالة الأولى: وهي التي تنشأ فيها الدولة الفيدرالية عبر اتحاد عدد من الكيانات السياسية، الذي يكون الهدف منه تشكيل كتلة وازنة، تضمن توفير الحماية لهذه الكيانات من أطماع وتجاوزات الدول والكتل الأكبر المجاورة، إلى جانب تأمين شروط الاستقرار والتنمية، كما حصل في الإمارات الخليجية السبع التي شكلت فيما بينها (دولة الإمارات العربية المتحدة).

الحالة الثانية: وهي التي تنشأ فيها الدولة الفيدرالية باتحاد عدد من الكيانات السياسية في إقليم جغرافي واحد، بهدف وقف الحروب فيما بينها وضمان عدم استمرارها، كما كانت الحال بين الولايات المتحاربة في أمريكا الشمالية (الحرب الأهلية الأميركية)، حيث اتفقت هذه الولايات فيما بينها على إقامة دولة فيدرالية تجمعها سميت (الولايات المتحدة الأميركية)، وهذا ما حصل في عدد من دول القارتين الأمريكيتين.

وفي هاتين الحالتين، فإن الفيدرالية والاتحادية تحتاج إلى توافق شعبي كبير، يضمن استمرارها والمحافظة عليها. إلى جانب توفر أعلى مستوى من الشروط التنظيمية- الدستورية.

الحالة الثالثة: وهي الحالة التي نشأت فيها بعض الفيدراليات نتيجة توافق دولي عقب حروب أو مخاضات كبرى، بحيث تشكلت هذه الفيدراليات من عدد من الطوائف أو الجماعات الإتنية، التي لم تكن في يوم من الأيام مجتمعاً واحداً، إلا أن جمعها في هذه الفيدراليات أو الاتحادات جاء لتحقيق استقرار إقليمي، في إطار من التوازن الدولي الضامن لمصالح القوى الكبرى المنتصرة في تلك الحروب، كما في الاتحاد السويسري، ويوغسلافيا التي تقسمت فيما بعد إلى عدة دول بعد مخاض عنفي قاس.

الحالة الرابعة: وهي الحالة التي تقوم فيها الدولة الفيدرالية على فكرة تقاسم السلطة والموارد الطبيعية بين مكونات طائفية وإتنية تنتمي إلى مجتمع طبيعي واحد في دولة مركزية واحدة، حيث تعتبر هذه الحالة خياراً خبيثاً وخطيراً ينتج عنه دول وحكومات يبقى الفشل حليفها، وتبقى مرشحة للتقسيم في المستقبل إلى دويلات بعدد الطوائف والإتنيات المتصارعة، كما هي الحال في الباكستان والعراق.

الفدراليّة كحل (الشام: نموذجاً)

هذه هي، على العموم، الحالات التي تشكلت فيها الفيدراليات في العصور الحديثة في العالم. فإذا ما استبعدنا الحالات الثلاث الأولى لعدم انطباق شروطها على الحال في بلادنا. تبقى الحالة الرابعة- التي تقوم فها الدولة الفيدرالية على قاعدة تقاسم السلطة والموارد الطبيعية في مجتمع طبيعي ذي جذور عميقة في التاريخ ودولة مركزية واحدة. كما هي الحال في الشام، وهي الحالة التي يخشى من احتمال أن يكون العمل جارياً عليها في الخفاء تحت شعار خادع يدعي الحرص على وحدة الدولة ووحدة الأرض.

ويقيناً، أن تطبيق هذه الحالة في الشام سيضعها في حالة من التوازن الظاهري، الذي يحمل في داخله بذور اختلاله وانهياره في أية لحظة، كونه حل سيفرض من الخارج وفق شروط ومعايير دولية غالباً ما تتصف بطابع استبدادي قسري، بعيداً عن طبيعتنا ونفسيتنا، وعن الظروف الموضوعية لمجتمعنا واقعنا وتاريخنا وحقيقتنا ونظرتنا إلى الحياة، المتكونة داخل مجتمعنا الطبيعي عبر آلاف السنين.

من هنا فإن مشاهد الغبطة التي تظهر على وجوه البعض عند الحديث عن وحدة الأرض ووحدة الدولة، باعتباره إنجازاً وطنياً، هي غبطة لن تدوم طويلاً، فهذا الحديث هو حديث مضلل وخادع، لسبب بسيط وهو إغفاله وحدة المجتمع الطبيعية، التي تشكل مع (وحدة الأرض) طرفي التفاعل في معادلة نشوء الأمة، وفق الأسس الحديثة لعلم الاجتماع التي وضعها سعادة، والتي تعرف الدولة بأنها المظهر السياسي الحقوقي لهذا المجتمع.

الحديث هو حديث مضلل وخادع، لسبب بسيط وهو إغفاله وحدة المجتمع الطبيعية، التي تشكل مع (وحدة الأرض) طرفي التفاعل في معادلة نشوء الأمة، وفق الأسس الحديثة لعلم الاجتماع التي وضعها سعادة، والتي تعرف الدولة بأنها المظهر السياسي الحقوقي لهذا المجتمع.

وعلى ذلك فالدولة الفيدرالية أو مشابهاتها، التي تقوم على دستور أو ميثاق طائفي، أو تعددية طائفية أو إتنية، ربما تحافظ، لفترة من الزمن، على وحدة الأرض والدولة، ولكنها لن تحافظ على وحدة المجتمع، حيث تغدو الدولة في هذه الحالة، مظهراً سياسياً وحقوقياً لكنه هشٌ ومتصدعٌ يتوازعه مجموع بشري فسيفسائي، تتقارب مكوناته ولكنها لا تتحد، وذات هويات وانتماءات مختلفة أو متضاربة، وبالتالي فأن وحدة الأرض والدولة في هذه الحالة لا تعدو كونها توازناً قلقاً يشكل تهديداً للوحدة الاجتماعية الطبيعية، فيضعها في حالة دائمة من التوتر الداخلي، الذي يخلق مع الزمن مناخات خصبة لنمو وتكاثر بذرة التقسيم، وبالتالي انهيار الدولة وتقسيم الأرض في المستقبل. فالنتائج مرهونة بالمقدمات.

وإذا ما دققنا النظر في الأزمة القائمة في بلادنا، سنجد أنها أنتجت توترات تتصل اتصالاً وثيقاً بمسألة الانتماء والهوية القومية. هذه المسألة التي نشأت في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، أي في كنف ما يعرف بعصر النهضة، مع بداية أفول الإمبراطورية العثمانية، حيث نالت مكانة هامة في المخاضات والسجالات الفكرية التي خاضها مفكرو ورواد ذلك العصر، وفي إنتاجاتهم الفكرية، فكانوا في شبه إجماع على أننا سوريين، وأن وطننا هو سوريا الطبيعية أو الهلال الخصيب، ولكن من سوء طالع السوريين، أن انتشار هذا الوعي القومي بينهم، وارتفاع منسوبه مع خروج العثمانيين من سوريا عام 1918، وقيام دولتهم القومية الأولى، قد تزامن مع تطبيق اتفاقية سايكس بيكو، التي جاءت عائقاً أمام انتشار هذا الوعي القومي في سوريا الطبيعية وسيرورته الآخذة في التصاعد، لتحول دون التوصل إلى حسم نهائي لمسألة الهوية والانتماء فيها.

ولعل هذه المسألة هي من المسائل التي استشرف أنطون سعادة خطورتها باكراً، وتنبه إليها وعالجها في إجابته العلمية التاريخية على سؤاله الفلسفي (من نحن؟)، ووضع لها الحل الناجع وهو أننا سوريون والسوريون مجتمع واحد وأمة واحدة.

وبناء على كل ما سبق يصح القول إن قساوة ودموية ما يجري في بلادنا لهي أرحم كثيراً من انتقالنا إلى دولة فيديرالية، أو إلى دولة تقوم على المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الإتنية. لأنها ستجر أمتنا إلى ما قد يكون أخطر وأدهى مما نحن فيه الآن.

وفي الحقيقة أن المخاض العسير حول مسألة الهوية الذي تمر به بلادنا، قد أخذ في العقود الطويلة الماضية طابعاً فكرياً وسياسياً، إلا أنه مع نشوب الأزمة في الشام وقبلها في العراق طفت هذه المسألة على السطح بقوة وإلحاح، وتغير طابعها الجدلي الفكري والسياسي نحو شيء من الحدة والجذرية.

إنها مسألة إشكالية، سواء على المستوى القومي الشامل، أو حتى على مستوى الهوية الجامعة في الكيان الواحد. وهي لا تزال محط تنازع بين عقائد وأفكار مختلفة، موزعة بين هوية تقول بعروبة وهمية رومانسية وأخرى قومية سوري تقول بعروبة حقيقية واقعية، تقف في مواجهتهما معاً دعوات للأخذ بالانتماء الديني أو الطائفي أساساً للدولة، وللدولة فقط، في غياب أي اعتبار لمفهوم المجتمع أو الوطن، إضافة إلى دعوات أضيق تقول بالانتماء الفينيقي كالتي يطرحها الانعزاليون في لبنان. أو دعوات أفرزتها الحرب في الشام والعراق تقول بانتماءات وهويات جزئية صغيرة كالهوية الكردية أو السريانية أو الأشورية وغيرها.

إن كل ما سبق يضعنا أمام حقيقة واحدة وهي أن النظام الفيديرالي وأخواته، من أنظمة المحاصصة الطائفية أو الإتنية، يشكل خطورة على مصير ومستقبل الأمة التي ستبقى في حالة صراع مصيري تاريخي إلى أن تحسم فيها مسألة الهوية والانتماء، وتثبت الأمة ذاتها وقوتها وتؤكد شخصيتها القومية. وبغير ذلك فإنها ستبقى فريسة الخطر الناجم عن صراع الانتماءات والهويات الجزئية، الذي قد يتحول إلى صراع ذي طابع عنفي، أخذت تظهر بوادره في الشام والعراق، قد يفضي في نهاية المطاف إلى قيام دويلات مسخ، عددها بعدد تلك الهويات والانتماءات الجزئية.

إن الأزمة في سوريا الطبيعية عموماً، هي صراع حضاري تاريخي بين تيارات فكرية تتصف بالمعاصرة والعلمانية بدرجاتها المختلفة، يقف في مقدمتها الفكر السوري القومي الاجتماعي، وبين تيارات تتخذ من الدين والطائفة والمذهب رافعة سياسية (ليست فكرية) تسعى إلى العودة بالمنطقة إلى مرحلة ما قبل الدولة العصرية؟

وفي المحصلة فإن الحرب التي تعصف بالشام لا تهدف فقط إلى إسقاط النظام في الشام، بل إلى إسقاط الشام ذاتها، بعد سقوط فلسطين، وارتهان العراق والأردن للخارج، والسعي الدؤوب لعزل لبنان عن محيطه ومن ثم إسقاطه. فهذا الصراع له ما له من تداعيات تصب في النهاية في خدمة المشروع الصهيوني في فلسطين، وإضفاء الشرعية عليه، ككيان ديني يقوم على القومية الدينية (اليهودية)، وتحويله إلى وجود طبيعي مقبول في المنطقة، ومن ثم هيمنته على محيطه المكون من دويلات (طائفية) صغيرة هزيلة لا تلوي على شيء.

فإلى متى يبقى الموقع الاستراتيجي لسوريا الطبيعية وبالاً عليها، عوضاً عن أن يكون مصدر قوة وازدهار؟… إنه سؤال مصيري برسم السوريين جميعاً.